Beruflich Dokumente

Kultur Dokumente

SilvaDanieldoNascimentoe D

Hochgeladen von

Emanoel Pedro MartinsCopyright

Verfügbare Formate

Dieses Dokument teilen

Dokument teilen oder einbetten

Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?

Sind diese Inhalte unangemessen?

Dieses Dokument meldenCopyright:

Verfügbare Formate

SilvaDanieldoNascimentoe D

Hochgeladen von

Emanoel Pedro MartinsCopyright:

Verfügbare Formate

Daniel do Nascimento e Silva

PRAGMTICA DA VIOLNCIA

O NORDESTE NA MDIA BRASILEIRA

Tese apresentada ao Curso de Lingstica do

Instituto de Estudos da Linguagem da

Universidade Estadual de Campinas, como

requisito parcial para obteno do ttulo de

Doutor em Lingstica.

Orientador: Prof. Dr. Kanavillil Rajagopalan

Co-orientador: Prof. Dr. Charles Briggs

Unicamp

Instituto de Estudos da Linguagem

2010

ii

Ficha catalogrfica elaborada pela Biblioteca do IEL - Unicamp

Si38p

Silva, Daniel N.

Pragmtica da violncia : o Nordeste na mdia brasileira / Daniel

do Nascimento e Silva. -- Campinas, SP : [s.n.], 2010.

Orientador : Kanavillil Rajagopalan.

Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto

de Estudos da Linguagem.

1. Pragmtica. 2. Violncia. 3. Significao. 4. Comunicabilidade.

5. Atos de fala (Lingstica). I. Rajagopalan, Kanavillil. II.

Universidade Estadual de Campinas. Instituto de Estudos da

Linguagem. III. Ttulo.

tjj/iel

Ttulo em ingls: Pragmatics of violence: The Nordeste in the media of Brazil.

Palavras-chaves em ingls (Keywords): Pragmatics; Violence; Speech act; Signification;

Communicability.

rea de concentrao: Lingstica.

Titulao: Doutor em Lingstica.

Banca examinadora: Prof. Dr. Kanavillil Rajagopalan (orientador), Prof. Dr. Raimundo

Ruberval Ferreira, Profa. Dra. Maria Paula Frota, Profa. Dra. Dina Maria Machado

Andra Martins Ferreira, Profa. Dra. Maria Viviane do Amaral Veras, Profa. Dra.

Marinalva Vieira Barbosa (suplente), Profa. Dra. Claudiana Nogueira de Alencar

(suplente), Profa. Dra. Edvania Gomes da Silva (suplente).

Data da defesa: 22/01/2010.

Programa de Ps-Graduao: Programa de Ps-Graduao em Lingstica.

iii

Tese aprovada como requisito parcial para obteno do ttulo de Doutor em Lingstica

no Curso de Lingstica do Instituto de Estudos da Linguagem da Universidade Estadual

de Campinas, pela Comisso formada pelos professores:

v

Clia e R, migrantes do Maranho, pelo

cobertor quentinho em So Paulo.

vii

Encheram a terra de fronteiras, carregaram o cu de bandeiras.

Mas s h duas naes a dos vivos e a dos mortos.

Mia Couto

ix

AGRADECIMENTOS

Escrever esta tese, felizmente, no foi um empreendimento solitrio. Muitas

pessoas, em diferentes cidades e em diferentes momentos do processo de escrita,

contriburam, sempre de modos diferentes, para que este trabalho acontecesse. A eles e

elas quero expressar o meu muito obrigado.

Meu primeiro agradecimento se destina ao Rajan, orientador deste trabalho no

Brasil. Sua generosidade, sua inteligncia indissocivel de humor, seu profundo respeito

ao ser humano foram um importante norte para meu amadurecimento intelectual e para a

redao deste trabalho. Eu no teria palavras aqui para expressar meu profundo

agradecimento pelo tanto que o Rajan tem partilhado e significado para meu trabalho

intelectual.

O orientador deste trabalho nos Estados Unidos, Charles Briggs, tambm uma

pessoa por quem tenho imensa gratido. Desde o entusiasmo inicial quando Charles leu o

resumo do ento projeto de doutorado, passando pelas horas debruadas sobre

reportagens da mdia brasileira, pelas infindveis office hours na sua sala e no Cafe

Strada (o preferido da turma da Antropologia) e pelos dois cursos dele de que participei, a

contribuio de meu orientador no exterior foi decisiva para o refinamento das anlises e

para a configurao outra que este trabalho adquiriu a partir de Berkeley. Sou grato no

apenas ao Charles-Antroplogo, que descortinou um mundo que Eu-Lingista tinha

dificuldade de enxergar, mas tambm ao Charles-Amigo, que literalmente abriu portas

para mim na Califrnia.

Sou igualmente grato aos membros das bancas de qualificao de rea,

qualificao de tese e defesa de tese. Maria Paula Frota, orientadora da qualificao de

rea e membro da banca de defesa, uma pessoa por quem sempre tive admirao

intelectual e orgulho pelo trabalho partilhado. Obrigado Helena Martins e Lenita Esteves

pela leitura crtica e atenta do texto de qualificao de rea. Obrigado Viviane Veras no

s pela participao nas bancas de qualificao e defesa de tese, mas pelo verdadeiro

papel de orientadora, desde a elaborao do projeto de doutorado at a redao final, e

x

tambm pela orientao de vida, um agradecimento que me escapa por sua indizibilidade.

Indizvel tambm o meu agradecimento participao de Dina Ferreira na minha

estrada intelectual. Ela fez parte de todas as minhas bancas de ps-graduao e de todas

as minhas conquistas. O meu agradecimento e minha admirao por Dina me escapam,

restando apenas palavras para tentar dizer um excesso. Ruberval Ferreira, membro da

banca de defesa, outra pessoa a quem tenho muito a agradecer. Ele sempre foi um

importante cone, desde minha graduao, e seu trabalho sempre norteou o meu.

Os professores com quem fiz disciplinas no doutorado acrescentaram, sem dvida,

muito ao que sei e ao que escrevi. Na Unicamp, meu muito obrigado a Edson Franozo,

Edwiges Morato, Paulo Ottoni (in memoriam) e Renzo Taddei. Por um ano, estudei

Wittgenstein com Luiz Henrique dos Santos, na USP, a quem muito tenho a agradecer

pela acolhida. Em Berkeley, meu obrigado especial a Catherine Malabou e Candace

Slater, por terem discutido to entusiasticamente meu projeto de tese. Agradeo tambm

aos professores Alexei Yurchak e Charles Hirschkind e professora Nancy Scheper-

Hughes, pelo slido conhecimento antropolgico partilhado.

Vrios amigos foram essenciais no processo de escrita e de maturao de idias.

Em Campinas, Monica Cruvinel e Moacir Camargos foram duas pessoas de uma luz

generosa que ajudou a iluminar e abrir caminhos. Ive Brunelli e Luis Ceclio literalmente

cuidaram de mim quando mais precisei. Eu no teria condies de retribuir o tanto que

fizeram e fazem por mim. Edvania Gomes da Silva, Kassandra Muniz, Sandra Helena de

Melo e Claudiana Alencar so a pura fora ter sua amizade o prprio reconhecimento

de que a vida valeu a pena. Suzana Cortez e Graziela Kronka, estando em Lyon, em

Praga ou em Campinas me mostraram que possvel ser mais leve, sempre. Cesar Scolar

e Edilson Dotta, verdadeiros exemplos de bom-humor, ajudaram a tornar mais leve a

experincia campineira. Tiago Cardoso, Helio Vogel, Carlos Augusto Melo e Rafael

Cardoso, verdadeiros irmos, me acompanharam e vibraram. Elenita Rodrigues, seu

brilho me faz sentir orgulho do que eu sou e do que eu fao. Lilian Borba, sua amizade

expressa o melhor de mim. Marcos Barbai, obrigado por estar presente quando mais

precisei. Marcus Vinicius Avelar, obrigado por existir.

No posso deixar de agradecer a Marcela Fossey, Raynice Geraldine, Ana Raquel

Mota, Cesar Casela, Guto Melo e Aroldo Andrade pelos bons cafs e tardes agradveis na

xi

organizao do Seminrio de Teses em Andamento do IEL. No posso esquecer tambm

de Paulo Rogrio Freitas e Alberto Lopes, dois gegrafos e dois irmos, que tanto

vibraram comigo.

Adriana Carvalho Lopes, a minha Drica, foi e ser sempre uma verdadeira irm.

Juntos partilhamos teorias e casa em Berkeley, em Campinas e no Rio. E espero que isso

prossiga pelos anos e anos. Helder Eterno, outro amigo para a eternidade, meu muito

obrigado pelos dias agradveis em Londres, em Campinas e em Uberlndia. Gabriele

Schumm, a menina mais linda do IEL, tornou meus dias mais alegres na Unicamp e para

alm dela.

Em Berkeley e em San Francisco, tenho muito a agradecer aos amigos que

tornaram a adaptao e a aprendizagem muito mais agradvel. Xochtil Vargas, minha

Xochilita, tornou a experincia de Berkeley tanto acadmica como afetivamente mais rica

e mais doce. Ryan Centner e Michael Sui, meu agradecimento pelo seu entusiasmo e bom

humor. A amizade de Sylvia Nam s podia ser um presente do Ryan. Na Casa Bonita, fiz

amigos para a vida: Robert Osterbergh, Gabriel Bollag, Lyn Scott, Fernando Souza,

Aime Rodriguez. Igor Rodriguez e Danilo Rodriguez, Lorena Cardenas e a fuerza latina

muito somaram minha experincia acadmica em Berkeley. As integrantes brasileiras

da fora latina, Ana Paula Galdeano e Luciana Martins, partiram de Berkeley para So

Paulo e para minha vida inteira. Letcia Cesarino e Bruno Reinhardt, como antroplogos

e como amigos, so os seres mais admirveis que j conheci. S eles mesmos para ter um

filhinho to lindo como o Mathias, de quem o tio Dani sente saudades. John Merriman,

Brad Hare, Ling Lam, Chris Wimmer e Caitlin Powers fizeram da experincia de San

Francisco inesquecvel. Obrigado tambm Jeff Thorpe, por tudo. Joshua Powers, por

diversas razes, tambm tornou San Francisco nica.

Em Fortaleza, meu muito obrigado aos amigos Marcelo Soares, Pedro Alexandre

Neto, Fernando Henrique Lima, Ana Cristina Cunha, Nalva Costa, pela torcida. No lado

familiar, meu muito obrigado a Fran Mateus e a Wanderley Silva, minha me e meu pai,

por tanto do que sei. Minha av, Maria de Lourdes Silva, pelo lao mais forte do que tudo.

A Sofia Antunes, Marcius Legan Carvalho e Gleanne Silva, meus irmos, meu muito

obrigado. Ao Sabino Antunes, pela famlia que constituiu com minha me. Aos meus

xii

avs, Marinice Lima e Jos Mateus do Nascimento, obrigado peles seres fantsticos que

so. Obrigado meus tios e tias, primos e primas, pela famlia que trago como referncia.

Finalmente, gostaria de registrar meu agradecimento Fundao de Amparo

Pesquisa do Estado de So Paulo, pela bolsa de doutorado concedida, sem a qual este

trabalho no teria sido possvel. Em especial, ao parecerista do projeto, cujo dilogo

annimo imprimiu marcas indelveis neste trabalho e na minha carreira. Agradeo

tambm Comisso de Aperfeioamento de Pessoal de Nvel Superior, pela bolsa

sanduche nos Estados Unidos, sem a qual a experincia inesquecvel de Berkeley no

teria acontecido.

xiii

RESUMO

A presente tese, inscrita no campo da Pragmtica Lingstica em seu estreito dilogo com

a Antropologia Lingstica, a Filosofia e a Psicanlise, persegue uma conseqncia

possvel de uma das hipteses fundamentais da virada lingstica nas cincias humanas

a idia de que a linguagem uma forma de ao. Est em questo aqui a tese de que,

dentro das possveis formas que essa ao pode assumir, a violncia uma das mais

salientes. Na medida em que a violncia no apenas um conceito destrutivo, mas

tambm produtivo, procuro fazer entender como a significao mesma se torna possvel e

se delineia a partir da violncia. De forma a esboar a silenciosa porm danosa violncia

que assombra o uso da lngua, procedo a uma anlise das formas simblicas (violentas)

por meio das quais o Nordeste, a regio mais pobre do Brasil, representada pela mdia

hegemnica do pas. Analisam-se, principalmente, cartografias comunicveis que

emergem nos jornais Folha de S. Paulo, O Estado de S. Paulo e O Globo e na revista

Veja. Os modos pelos quais subjetividades subalternas so diminudas, depreciadas,

desdenhadas e abominadas em diversas reportagens da mdia brasileira revelam modos

em que a linguagem usada para ferir o Outro, especialmente aquele que representa o

gnero, a raa e o espao que no se quer habitar. Esta discusso sobre o papel central da

constituio, produo e comunicabilidade da violncia no uso da lngua significa, em

ltima instancia, que a Pragmtica Lingstica e outras abordagens crticas nos estudos da

linguagem deveriam incluir a questo da violncia em sua agenda de pesquisa.

Palavras-chave: Pragmtica; Violncia; Ato de fala; Significao; Comunicabilidade.

xv

ABSTRACT

This dissertation, inscribed in the field of Linguistic Pragmatics in its interface with

Linguistic Anthropology, Philosophy and Psychoanalysis, pursues a possible

consequence of a core assumption made by the linguistic turn in the human sciences

namely, the idea that language is a form of action. At stake is the claim that among the

shapes that this action might assume, violence is a very salient one. Inasmuch as violence

is not only a destructive concept, but also a productive one, I seek to understand how

signification itself is rendered possible and shaped by violence. Aiming at depicting the

silent but nonetheless painful symbolic violence that haunts language use, I undertake an

analysis of the (violent) symbolic forms through which the Northeast of Brazil (Nordeste),

the countrys poorest geographical area, is represented in the Southeastern media, mainly

in the wealthiest state of So Paulo. The ways in which subaltern subjectivities are

demeaned, derogated, ridiculed, despised in many pieces of Brazilian media reveal ways

in which language is used to hurt the other, specifically the other who represents the

gender, the race and the space that one does not want to inhabit. A discussion of the

central role of the constitution, production, and communicability of violence in language

use means ultimately that critical linguistics should bring in, along the lines of recent

approaches of the relation between violence and signification, the question of violence as

one of its avenues of inquiry.

Keywords: Pragmatics; Violence; Speech Act; Signification; Communicability.

xvii

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 O Globo, 12/02/2009.................................................................................. 21

Figura 2 O Globo, 26/02/2009.................................................................................. 22

Figura 3 Pau-de-arara em Carabas do Piau............................................................ 44

Figura 4 Retirantes leo sobre tela 92 x 181 cm Candido Portinari, 1944 ......... 65

Figura 5 Veja, 17/12/1969......................................................................................... 78

Figura 6 Veja, 1 de janeiro de 1969......................................................................... 81

Figura 7 Veja, 17/08/1983......................................................................................... 82

Figura 8 Veja, 17/08/1983......................................................................................... 85

Figura 9 Veja, 17/08/1983, Detalhe .......................................................................... 86

Figura 10 Veja, 17/12/1969....................................................................................... 88

Figura 11 Veja, 17/08/1983....................................................................................... 89

Figura 12 Folha de S. Paulo, 13/10/2008............................................................... 107

Figura 13 Folha de S. Paulo, 21/10/2006............................................................... 114

Figura 14 Detalhe da reportagem Folha de S. Paulo, 21/10/2006....................... 115

Figura 15 Folha de S. Paulo, 18/08/2006............................................................... 119

Figura 16 Veja, 10/08/2006..................................................................................... 138

Figura 17 Veja, 17/08/1983..................................................................................... 139

Figura 18 Veja, 16/08/2006......................................................................................127

Figura 19 Veja, 16/08/2006............................................................................. 148

Figura 20 Veja, 16/08/2006..................................................................................... 148

Figura 21 O Globo, 17/05/2005.............................................................................. 155

Figura 22 O Globo, 15/05/2005.............................................................................. 157

Figura 23 O Globo, 15/05/2005.............................................................................. 159

Figura 24 O Globo, 15/05/2005.............................................................................. 161

Figura 25 O Globo, 20/05/2005.............................................................................. 165

Figura 26 Close-up de Rosa em Deus e o diabo na terra do sol ............................ 171

xix

SUMRIO

Agradecimentos ............................................................................................................ix

Resumo ...................................................................................................................... xiii

Abstract ........................................................................................................................ xv

Lista de figuras...........................................................................................................xvii

Introduo .................................................................................................................... 21

Captulo 1

Linguagem e Violncia ................................................................................................ 27

Violncia constituinte .............................................................................................. 27

Violncia e significao........................................................................................... 34

Violncia comunicvel............................................................................................. 39

Os paus-de-arara: uma primeira incurso ................................................................ 43

Habitando as narrativas da violncia ....................................................................... 47

Por que violncia?.................................................................................................... 50

Captulo 2

Nordeste: a iterabilidade de uma ofensa ...................................................................... 55

A dissimuladora historicidade da fora.................................................................... 55

A inveno do Nordeste........................................................................................... 58

A lgica de iterabilidade .......................................................................................... 70

Territrio antimoderno............................................................................................. 77

Terra sem futuro....................................................................................................... 84

Cenas de uma dor agentiva ...................................................................................... 89

Captulo 3

Semntica da violncia ................................................................................................ 95

Brasil (discursivamente) dividido............................................................................ 96

Construo ideolgica da identidade e da diferena.............................................. 104

Diferena e desigualdade ....................................................................................... 109

xx

O caso Serra versus NE.......................................................................................... 113

Em torno da vulnerabilidade.................................................................................. 120

Captulo 4

Pragmtica da violncia ............................................................................................. 125

A fala do crime....................................................................................................... 127

Dois modos de entender circulao ....................................................................... 135

gora Comunicvel ............................................................................................... 138

Ordem indexical e construo metapragmtica da excluso ................................. 144

Captulo 5

Cartografias da subjetividade..................................................................................... 151

Serto-favela .......................................................................................................... 151

Vida Severina......................................................................................................... 154

Paus-de-arara: passado e abandono da/pela lei ...................................................... 162

Nordestino como homo sacer ................................................................................ 165

Vulnerabilidade e interrupo................................................................................ 169

A face e o afeto-puro.............................................................................................. 170

E se a face for ferida?............................................................................................. 172

Concluso................................................................................................................... 177

Referncias Bibliogrficas ......................................................................................... 185

21

INTRODUO

Por onde passar, pode dizer que Corisco estava mais morto

que vivo. Virgulino morreu de uma vez, Corisco morreu com

ele. Por isso mesmo precisava ficar de p, lutando sem fim,

desarrumando o arrumado, at que o serto vire mar e o mar

vire serto.

Glauber Rocha, Deus e o diabo na terra do sol

Em fevereiro de 2009, recebeu ampla cobertura, na mdia brasileira e

internacional, o suposto ataque que Paula Oliveira teria sofrido de radicais neonazistas

em Zurique. Paula, uma pernambucana de 26 anos, estaria grvida de gmeos e teria

sofrido um aborto por causa da agresso. Alm de espancarem a vtima, os skinheads

suos teriam escrito com estilete na barriga de Paula a sigla SVP, em referncia ao

partido conservador suo Schweizerische Volkspartei. O ataque, supostamente ocorrido

no dia 9 de fevereiro, foi noticiado do seguinte modo por O Globo, em 12 de fevereiro:

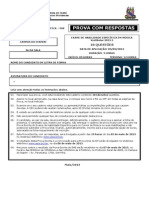

Figura 1 O Globo, 12/02/2009

22

Como se pode ler pelo fac-simile da notcia, o texto no faz referncia alguma

origem de Paula no Brasil. Ela comparece na notcia como uma brasileira que sofrera

violncia racista na Sua. No entanto, dias depois, exames indicaram que Paula no

estava grvida. Como mais tarde o Brasil e o mundo viriam a descobrir, Paula inventara a

gravidez e forara a inscrio com giletes em sua barriga antes de procurar a polcia. Um

fato lingstico curioso aconteceu por ocasio da mudana do status de Paula de vtima

para suspeita. Paula passou de brasileira a pernambucana. Como se l na notcia a

seguir, veiculada duas semanas depois pelo mesmo jornal, o primeiro adjetivo

qualificando Paula Oliveira pernambucana. A manchete da notcia substitui a

designao brasileira da notcia anterior por Paula.

Figura 2 O Globo, 26/02/2009

Em sua coluna para a Folha de S. Paulo, Elio Gaspari chama a curiosa mudana

na designao de preconceito. Diz o jornalista:

uLMClC8lA

uepols que aula Cllvelra admlLlu para a pollcla sula que no fol aLacada por

xenfobos aconLeceu algo esLranho com sua quallflcao. Cuando a hlsLrla Leve

credlLo era brasllelra". Cuando o relaLo Lrlncou ela passou a ser chamada, com alguma

frequncla, de pernambucana". P sulos que gosLam de conLar hlsLrlas de

preconcelLo de brasllelros conLra brasllelros.

(Lllo Casparl, A lrana premlou a pllhagem da Chlna", !"#$% '( )* +%,#", 1

o

/03/2009)

23

Elio Gaspari est certo ao vincular a mudana na forma de nomear Paula

execrao de sua condio. Afinal, aos estados nordestinos e seus habitantes se associam

diversos tipos de preconceito, numa distribuio hierrquica de espacialidades e

subjetividades que remete prpria inveno do Nordeste como regio, na segunda

dcada do sculo passado. Nos termos deste trabalho, no entanto, a questo que est na

base da mudana da designao de Paula Oliveira, para alm de preconceito, violncia.

Embora a violncia que esteja em jogo seja diferente daquela que o sujeito sofre na rua ao

ser esmurrado, ela to ou mais perniciosa do que esta o sujeito, por habitar

psiquicamente a linguagem, pode sentir a violncia lingstica em seu prprio corpo.

Entender o estatuto e o funcionamento da violncia na linguagem o objetivo

mais amplo desta tese. Mais especificamente, o que procuro delinear aqui so os modos

como a violncia lingstica, ambiguamente, fere o sujeito e, ao pressupor que este exista

para feri-lo, acaba por lhe conferir uma forma de existncia e sobrevivncia na

linguagem. Emerge da cena da injria uma existncia que, em ltima instncia, pode

significar resistncia. Parto da forma como linguisticamente as identidades nordestinas

representando a regio mais pobre do Brasil so encenadas na mdia impressa e digital

da regio mais rica, o Sudeste, para descrever esse funcionamento violento da linguagem.

Assim como a linguagem, a violncia que se inscreve nessa forma de ao

humana complexa e dinmica. Assim, o funcionamento da violncia lingstica

coincide com alguns aspectos do funcionamento da prpria linguagem e da inelutvel

vinculao desta com a vida social e psquica do sujeito. descrio fenomenolgica e

discursiva da violncia lingstica associo uma discusso da inveno discursiva do

Nordeste, essa geografia imaginada que se delineia a partir do contrrio da modernidade

do Sudeste, a saber, a morte, a misria, a abjeo e, sobretudo, a violncia.

Morte e violncia, abjeo e misria, passado e fanatismo em suma, o avesso da

modernidade fazem parte das condies mesmas de inteligibilidade do Nordeste. Essa

inteligibilidade foi construda num conjunto de discursos que inventam a regio, na

segunda dcada do sculo XX, e que articulam signos do passado, da morte e da abjeo

na composio daquele espao que se tornaria a regio de misria mais densa e populosa

do hemisfrio ocidental, conforme anuncia a primeira matria de capa da revista Veja

sobre o Nordeste, em 1969.

24

Nordeste e misria adquiriram tal identidade nos modos de narrar essa regio que,

conforme Graciliano Ramos, dificilmente se pode pintar um vero nordestino em que os

ramos no estejam pretos e as cacimbas vazias (apud Albuquerque Jr., 2001:192).

Tematizar a histria do Nordeste significa pensar uma regio que tem sido concebida

como grande enclave medieval encravado no meio de uma nao que se moderniza. Os

discursos hegemnicos da mdia e da poltica brasileira que analiso nesta tese tm

posicionado o Nordeste nesses termos. Os nordestinos e as nordestinas muitas vezes

comparecem nessas cartografias discursivas como no-sujeitos, como seres abjetos

vencidos pela morte.

No entanto, como apontei anteriormente, a injria tem um funcionamento

ambivalente: ela destri e constitui. Como histria narrada nos termos da injria, o

Nordeste exibe os traos dessa dinmica da violncia. Os mesmos termos da morte, da

dor e da misria que constituem as identidades nordestinas em discursos opressores

viajam para outras cartografias discursivas e nelas se ressignificam. Rompem, assim, com

os fins injuriosos originais da condio que os criou. Por exemplo, seria uma falcia

afirmar que o dizer do governador de Sergipe em 1983, Joo Alves, para quem a misria

do Nordeste estaria promovendo o aparecimento de uma sub-raa, com homens

inferiores pela prpria constituio (Veja, 17/08/1983, p.66) tom de que Veja se utiliza

para fundamentar a idia de um lento genocdio que estaria acontecendo na regio seja

equivalente ao questionamento de Graciliano Ramos, em Vidas Secas, se Fabiano seria

um homem: No, provavelmente no seria homem: seria aquilo mesmo a vida inteira,

cabra, governado pelos brancos, quase uma rs na fazenda alheia (Ramos,

1977[1938]:26). O enunciado de Graciliano Ramos repete os termos da injria, mas no o

faz sem uma ruptura fundamental. Essa repetio que desloca e rompe , segundo Derrida

(1977), uma possibilidade estrutural da prpria linguagem, o que ele chama de

iterabilidade. Segundo a lgica da iterabilidade, o signo, ao ser citado, rompe com seu

contexto original, engendrando uma infinidade de novos contextos de um modo

absolutamente ilimitvel (Derrida, 1977:185). A ruptura est inscrita, portanto, nas

condies de possibilidade de uso da linguagem. A iterao que anima o enunciado,

segundo Derrida, introduz nele, a priori, uma deiscncia e uma fissura que so

essenciais (p.192).

25

A expropriao da humanidade dos nordestinos que se pode vislumbrar na fala de

Joo Alves uma instncia da estratgia biopoltica que, segundo Agamben (1998),

constitui os regimes totalitrios e o prprio estado moderno, a saber, o banimento de

alguns tipos de indivduos da esfera da lei (humana e divina) e o conseqente poder de

decidir sobre sua vida e sua morte no parece ser a mesma coisa que a tendncia no-

humana de Fabiano. O no-eu, o territrio limtrofe do no-humano onde Fabiano entra

expe nossas possibilidades demasiado humanas de ultrapassar a fronteira definidora da

abjeo. Graciliano Ramos explora essa possibilidade de ruptura da linguagem para nos

apresentar uma literatura tecida a partir dos termos da injria, mas segundo uma lgica

(itervel) que extrapola os propsitos opressivos com os quais esses termos foram

gestados.

No obstante, essa possibilidade de romper que est inscrita na circulao das

palavras nem sempre assume feies afirmativas. Em se tratando da mdia hegemnica

brasileira, a iterabilidade, muito freqentemente, est a servio de um violento processo

de excluso de sujeitos do domnio da modernidade brasileira. No s na mdia, mas

tambm nas conversaes cotidianas, diversos cidados brasileiros resistem a enxergar

traos do humano em outros cidados, seres que, por vezes, sequer se podem chamar

cidados por terem adentrado no medonho espao da abjeo.

Assim, os captulos que se lem a seguir problematizam e complicam a violncia

na linguagem e suas conotaes poltico-simblicas, alm de suas facetas corpreas e

psquicas. Cinco captulos compem o texto da tese. No primeiro, Linguagem e

violncia, trato da complicada e imbricada relao entre violncia e significao. Parto

da noo de que, se a linguagem uma forma de ao, esse tipo de ao pode ser violento.

Defendo que, assim como a linguagem, a violncia um fator central em nossa

constituio como sujeitos e na constituio da sociedade como tal. Discuto ainda o

conceito de campos de comunicabilidade, conceito antropolgico proposto por Charles

Briggs de que me utilizo para investigar o funcionamento da violncia lingstica na

mdia do Brasil.

No segundo captulo, Nordeste: a iterabilidade de uma ofensa, discuto como os

performativos que ferem, machucam e paralisam adquirem sua fora de ferir. Abordo

essa questo a partir da visada de Judith Butler, para quem todo termo que fere extrai sua

26

fora de uma dissimulada e acumulativa historicidade. Inicia-se aqui a anlise dos modos

como a mdia hegemnica brasileira fere os nordestinos. No terceiro captulo, Semntica

da violncia, parto da premissa de que se h violncia na lngua, essa violncia deve

emergir por meio de certos mecanismos textuais e discursivos. Tento demonstrar que os

traos da violncia que emergem na designao dos nordestinos so um sintoma de uma

configurao textual-discursiva mais ampla, a comunicabilidade.

Em Pragmtica da violncia, o captulo 4, dou continuidade anlise dos dados

da tese, demonstrando os modos pelos quais a violncia circula juntamente com os

termos ofensivos. Ofereo dois modelos para a compreenso da circulao da injria

(Butler, 1997 e Briggs, 2007a) e analiso como, nessa circulao, a violncia contra os

nordestinos e as nordestinas emerge nas pginas de Veja. No ltimo captulo,

Cartografias da subjetividade, dedico-me a descrever o princpio antiutpico na

abordagem de O Globo sobre os nordestinos, na srie de reportagens Vidas severinas: da

misria do serto realidade da favela, de forma a mostrar que, para alm das

identidades nordestinas, a no-humanidade e a semi-vida dos subalternos so signos

icnico-indexicais do que ocorre com o prprio sujeito moderno. Aponto, assim, para

uma tendncia no-humana da subjetividade, uma visada til no apenas como crtica aos

discursos modernos que utilizam o humano contra o Nordeste, mas tambm como forma

de entender o sujeito fora do quadro da ontologia vitalista (Cheah, 2003) que concebe o

sujeito como naturalmente destinado vida, ao futuro e ao progresso.

27

CAPTULO 1

LINGUAGEM E VIOLNCIA

Poesia, minha tia, ilumine as certezas dos homens e os

tons de minhas palavras. que arrisco a prosa mesmo com

balas atravessando os fonemas. o verbo, aquele que maior

que o seu tamanho, que diz, faz e acontece. Aqui ele

cambaleia baleado. Dito por bocas sem dentes nos conchavos

de becos, nas decises de morte. A rea move-se nos fundos

dos mares. A ausncia de sol escurece mesmo as matas. O

lquido-morango do sorvete mela as mos. A palavra nasce no

pensamento, desprende-se dos lbios adquirindo alma nos

ouvidos, e s vezes essa magia sonora no salta boca porque

engolida a seco. Massacrada no estmago com arroz e feijo

a quase-palavra defecada ao invs de falada.

Falha a fala. Fala a bala.

Paulo Lins, Cidade de Deus

vlolncla consLlLulnLe

Em sua introduo ao livro Violence in War and Peace, Nancy Scheper-Hughes e

Philippe Bourgois (2004:2) afirmam que talvez o que mais se possa dizer da violncia

que, como a loucura, a doena, o sofrimento e a prpria morte, ela uma condio

humana (grifo meu). A violncia, segundo os autores, est presente (como uma

capacidade) em cada um de ns, assim como o seu oposto a rejeio violncia

28

(id.ibid). Tal formulao, que assume a violncia como parte da condio humana e no

como algo que lhe seja exterior e estranho, no apenas a primeira idia a ser

desenvolvida nesta tese, mas provavelmente a sua questo mais central. As incurses que

tenho feito nas facetas de uma violncia que, apesar de fisicamente diferente daquela

sentida no tapa na face, simbolicamente lhe equivalente, levam-me a crer que a

violncia um aspecto estruturante da nossa relao com a vida social. A violncia, em

suas diversas formas, no parece ser algo que atinge o sujeito em termos de mera

casualidade ou fatalidade; ao contrrio, h evidncias de que a violncia ubqua em

nossa experincia social e, alm disso, est na cena mesma da constituio das

subjetividades.

A produtividade e a circulao da violncia, seja nas prticas lingsticas, seja nos

diversos modos em que habitamos o mundo, tm sido objeto de reflexo de diferentes

autores, em campos tericos diversos. Neste captulo, apresento uma viso panormica de

algumas elaboraes sobre essa localizao da violncia na cartografia das subjetividades

e do uso das formas simblicas, particularmente a linguagem. Trata-se de um primeiro

passo para entender que tipo de violncia est em jogo na representao do Nordeste pela

mdia brasileira: o que, afinal, significa construir o Nordeste como o territrio da fome,

da morte, da agressividade e do atraso? Que projeto poltico-ideolgico se desvela na

atribuio de certas marcas de gnero, raa, sexualidade e religio aos nordestinos e s

nordestinas? Por que, neste trabalho, chamo de violncia aquilo que, em outras

cartografias, foi e denominado hegemonia, dominao, discriminao? O que essa

violncia diz da vida corprea e psquica do sujeito e da ambigidade dos mecanismos

que, se por um lado ferem o sujeito, por outro lhe oferecem possibilidade de existncia

poltica?

A violncia aparece entre as condies de possibilidade para diversas instncias

de nossa relao com a vida social, como a construo de narrativas (Briggs, 2007a), a

inveno e o desdobrar temporal de certas tradies (Asad, 2008), a definio do que seja

um autor (Foucault, 1998[1969]). Autores como Freud (1930) e Butler (1997) posicionam

a violncia na cena mesma da constituio da subjetividade. Comecemos com Freud.

Em O Mal-estar na civilizao, obra publicada em 1930, e certamente

influenciada pelo horror da Primeira Guerra Mundial e pelos prenncios da Segunda,

29

Sigmund Freud discute o conflito entre Eros e o instinto de morte na formao da

estrutura psquica e na formao de uma comunidade, o que o ttulo do ensaio anuncia

como civilizao. Freud inicia seu ensaio reconhecendo que, embora vivamos em busca

de prazer, nossas possibilidades de felicidade so restringidas por nossa prpria

constituio. J a infelicidade muito menos difcil de experimentar (Freud,

1997[1930]:25, grifo meu). A expresso nossa prpria constituio, acredito, bastante

significativa para o conjunto dessa obra, na medida em que Freud procura compreender o

papel que um instinto agressivo, especial e independente (p.75) desempenha na

formao da psique e nas relaes do sujeito e, num outro domnio, na formao da

prpria sociedade.

Nos termos de Freud, a tendncia agresso e autodestruio parte da

estrutura do ego. justamente uma estrutura punitiva e censora, o superego, que

obrigar o ego a introjetar essa violncia: assumindo a forma de conscincia, o

superego lana contra o ego a violncia que o ego teria gostado de satisfazer sobre

outros indivduos, a ele estranhos (p.83-84). Mesmo ciente do risco que o deslocamento

dessa cena da estrutura psquica para o domnio da vida social possa oferecer, Freud

estabelece um paralelo dessa agressividade constitutiva do sujeito e que necessita ser

apaziguada com a agressividade constitutiva dos indivduos que compem uma

sociedade: A civilizao, portanto, consegue dominar o perigoso desejo de agresso do

indivduo, enfraquecendo-o, desarmando-o e estabelecendo no seu interior um agente

para cuidar dele, como uma guarnio numa cidade conquistada (p.84)

Talvez o grande mrito desse ensaio de Freud seja justamente a ousadia de traar

esses paralelos. Creio que uma teoria social s tem a ganhar com a considerao do

funcionamento da vida psquica do sujeito

1

. Freud avana na analogia e procura entender

a formao do superego de uma comunidade: Pode-se afirmar que tambm a

comunidade desenvolve um superego sob cuja influncia se produz a evoluo cultural

1

Neste mesmo ensaio, Freud esboa uma veemente crtica a uma das principais premissas do comunismo: a

idia de que a propriedade privada corrompe a natureza pacfica e cooperativa do sujeito ao conferir-lhe o

poder advindo da posse. Freud argumenta que tal projeto de civilizao, baseado no reinado absoluto de

Eros em prejuzo do instinto de morte, baseia-se psicologicamente em uma iluso insustentvel (p. 70). A

agressividade advm de processos instituais primrios e fundamentais (cf. Freud, 1996a[1923] e

1996b[1920]), certamente anteriores ao perodo em que a humanidade inventou a propriedade. Trata-se,

segundo Freud, de uma caracterstica indestrutvel da natureza humana (p.71, grifo meu). Percebe-se a a

relevncia da considerao da vida psquica do sujeito na crtica social.

30

(p.106) A formao do superego de dada poca de uma civilizao, afirma Freud, d-se

de modo semelhante formao do superego do sujeito, pela impresso deixada atrs de

si pelas autoridades dos grandes lderes homens de esmagadora fora de esprito ou

homens em quem um dos impulsos humanos encontrou sua expresso mais forte e mais

pura e, portanto, quase sempre, mais unilateral (p.106-107). O superego social, por

assim dizer, tambm formado pela violncia. Freud formula a questo do seguinte modo:

Em muitos casos, a analogia vai mais alm, como no fato de, durante a sua vida, essas

figuras com bastante freqncia, ainda que no sempre terem sido escarnecidas e

maltratadas por outros e, at mesmo, liquidadas de maneira cruel. Do mesmo modo, na

verdade, o pai primevo no atingiu a divindade seno muito tempo depois de ter

encontrado a morte pela violncia. (p.107) Freud destaca que Cristo o exemplo mais

marcante dessa conjuno fatdica; adiante, discutiremos a posio de Asad (2008)

neste ponto, semelhante de Freud sobre o papel da morte brutal de Cristo e,

conseqentemente, da violncia, na constituio de uma tradio.

Freud atribui ento um papel central violncia na condio humana. Os seres

humanos, segundo ele, no so criaturas gentis que desejam ser amadas e que, no

mximo, podem defender-se quando atacadas; pelo contrrio, so criaturas entre cujos

dotes instintivos deve-se levar em conta uma poderosa quota de agressividade. (p.67) O

instinto de agresso, obviamente, no o nico princpio governando a vida psquica do

sujeito. Ele mantm uma relao ambgua e conflituosa com o instinto de preservao ou

Eros. Em sua carta-resposta a Einstein sobre o porqu da guerra, Freud escreve que

[n]enhum desses instintos menos essencial do que o outro; os fenmenos da vida

surgem da ao concorrente ou mutuamente oposta dos dois (1932:209). No mbito da

civilizao, segundo a gramtica freudiana, a prpria noo de lei era originalmente

violncia bruta e ainda nos dias de hoje no se d sem o apoio da violncia (id.ibid.).

Freud nos coloca diante da no-casualidade da violncia, de sua imbricao com

nosso mais fundamental instinto de sobrevivncia. Agressividade, morte e violncia

devem ser encaradas no como infortnios ou entraves civilizao, mas como princpios

organizadores to fundamentais quanto sexo, vida e prazer.

Se podemos equacionar, a partir de Freud, a violncia com o nosso aparato

instintivo e com a prpria organizao da sociedade, como articular essa violncia ubqua

31

com a nossa constituio como sujeitos que falam, como corpos falantes? Essa

justamente a questo central de Judith Butler em sua teorizao sobre a violncia das

palavras. Caminhemos.

Butler (1997) comea seu ensaio sobre a fala excitvel [Excitable Speech]

problematizando a nossa condio de seres formados na linguagem, seres que requerem

a linguagem para existir (p.1-2). Nos termos da autora, somos vulnerveis ao poder

formativo da linguagem, um poder que nos insulta desde o princpio (p.2, nfase

acrescida). A criana, ao receber um nome, experimenta no apenas uma possibilidade

primria de existncia na vida social, mas apresentada primeira injria lingstica

que se aprende (p.2). Butler evoca a cena da interpelao de Althusser para explicar esse

processo ao qual somos submetidos ao longo do tempo, desde que aprendemos a lidar

com essa injria lingstica inicial: na cena clssica da interpelao de Althusser, o

transeunte, ao olhar para trs quando do chamado ei, voc a do policial, torna-se

aquele que foi chamado. O ato de reconhecimento se torna um ato de constituio, diz

Butler, e o transeunte compra certa identidade com o preo da culpa (p.25).

Em sua reflexo sobre o modo como palavras podem machucar e mesmo ameaar

o corpo, Butler recorre tambm elaborao de Nietzsche sobre a constituio do sujeito

moral. Segundo Nietzsche, h um poder retroativo na lei moral, aquela que ir atribuir

responsabilidade por uma certa ao. A existncia do sujeito anteriormente lei um

efeito da lei mesma: esse sujeito ser posicionado aprioristicamente ao ato, de tal forma

que se possa atribuir dor e responsabilidade pelos efeitos dolorosos de uma certa ao

(p.45). Diz a autora que, na economia moral delineada por Nietzsche, um ser

machucado, e o vocabulrio que emerge para moralizar essa dor aquele que isola um

sujeito como a origem intencional de um ato ofensivo. O sujeito criado ento numa

fico por meio da qual posicionado como causa de um ato ofensivo. Butler enfatiza

que na concepo nietzscheana o sujeito s pode vir a existir dentro das restries de um

discurso moral de responsabilidade. (p.46) No pode haver, segundo Nietzsche, um

sujeito a quem no se tenha atribudo, por meio de uma fico de origem, um ato de culpa,

ao qual se acrescentam um discurso de responsabilidade e uma instituio de punio. A

cena da ofensa ocupa, portanto, um lugar central no modelo de subjetividade que Butler

apresenta, e ela que informar a releitura da questo da performatividade em Austin

32

apresentada pela autora, que discutirei oportunamente. impossvel desvincular a ofensa

da questo da violncia. Em sua acepo dicionarstica, ofensa e ofender so termos

que mobilizam conceitos da violncia fsica. Segundo o dicionrio Houaiss, ofender

ferir as suscetibilidades, machucar, estuprar; ofensa, por seu turno, palavra

que atinge algum em sua honra, na sua dignidade (grifos meus). Assim, entendo que

Nietzsche, medida que delineia uma economia da responsabilidade por um ato ofensivo

e nela vislumbra a constituio de um sujeito moral, simultaneamente enxerga violncia

nessa constituio. Butler textualmente enftica ao concluir que a questo, ento, de

quem responsvel por uma dada ofensa precede e inicia o sujeito, e o prprio sujeito

formado ao ser designado a habitar um lugar gramatical e jurdico. (p.45, nfase da

autora)

Como funciona a violncia das palavras que, apesar de ferirem, so a condio de

possibilidade para a existncia social do sujeito? Qual o papel da conveno nesse

funcionamento violento? Quais os limites da nossa vulnerabilidade linguagem? So

questes como essas que motivam a reflexo de Butler em Excitable Speech, e o caminho

oferecido pela autora pe em xeque a existncia de fronteiras ntidas entre a violncia que

sentimos na pele, aquela do tapa na face, e a violncia simblica investida contra a nossa

condio, aquela da invectiva racial. Segundo Butler, o fato de utilizarmos o vocabulrio

da violncia fsica para descrever a violncia simblica (por exemplo, aquelas palavras

foram uma punhalada no meu peito) torna difcil, no entanto, compreender a

especificidade da violncia simblica ou lingstica essencial, por exemplo, para a luta

jurdica em torno da fala do dio [hate speech]

2

, empiria a que Butler dedica boa parte de

sua reflexo nessa obra. Por outro lado, o fato de que metforas fsicas so quase sempre

utilizadas para descrever insultos lingsticos sugere que essa dimenso somtica pode

2

O Cdigo Penal Brasileiro tipifica o crime de injria e o posiciona no contexto maior dos crimes contra

a honra, juntamente com calnia e difamao. Ao contrrio da noo de crimes contra a honra, que

bastante antiga, a de hate crimes (crimes de dio, de onde deriva a expresso hate speech ou

fala/discurso do dio), conforme a legislao de pases como Estados Unidos e Canad, bem mais

recente. O que se atinge com um hate crime no a honra, categoria que assumia um imenso valor social

antigamente, mas sim o pertencimento a algum grupo. Nesses crimes, o que est em jogo so outras

categorias sociais, intimamente ligadas discusso sobre polticas de identidade, como gnero, orientao

sexual, raa etc. No Brasil, os crimes tipificados por hate crimes correspondem ao crime de injria (Art.

140 do Cdigo Penal Brasileiro). No 3, l-se que o ofensor pode cumprir pena, de trs meses a um ano,

[s]e a injria consiste na utilizao de elementos referentes a raa, cor, etnia, religio, origem ou a

condio de pessoa idosa ou portadora de deficincia (Redao dada pela Lei n 10.741, de 2003).

33

ser importante para a compreenso da dor lingstica (p.4-5). A autora acrescenta que

no apenas certas palavras e certos modos de abordar [address] outrem so capazes de

ameaar o bem-estar do corpo, mas existe um sentido forte segundo o qual o corpo

alternativamente sustentado e ameaado por modos de endereamento [address] (p.5).

interessante observar que essas formulaes de Butler em torno de como o corpo

sustentado e ameaado a partir de certas formas lingsticas consistem, na verdade, em

algumas das grandes descobertas de Freud, na virada do sculo XIX para o XX. Poder-se-

ia atribuir a esse perodo a descoberta de que as palavras podem machucar, paralisar.

Analisando o caso de Sra. Caecilie, uma de suas pacientes histricas, Freud (2004[1893])

procura descobrir a causa das nevralgias faciais que acompanhavam seus acessos de

histeria. Ao evocar o evento traumtico, a paciente refere-se a uma sensao de ansiedade

provocada pelo marido. Diz o autor: descreveu uma conversa que tivera com ele e uma

observao dele que ela sentira como um spero insulto. De repente, levou a mo face,

soltou um grande grito de dor e exclamou: Foi como uma bofetada no rosto. Com isso,

cessaram tanto a dor como o ataque (Freud, 2004[1893]:181, nfase acrescida).

Freud questiona, ento, como que uma sensao de bofetada no rosto vem a

assumir os contornos de uma nevralgia no trigmeo. Segundo o autor, o histrico ao

tomar expresses como bofetada no rosto e punhalada no corao ao p da letra

quando do relato de uma experincia traumtica no est tomando liberdades com as

palavras, mas simplesmente revivendo mais uma vez as sensaes a que a expresso

verbal deve sua justificativa. (p.183) Nos termos de Freud, o uso de uma expresso

como engolir alguma coisa, para falar de um insulto ao qual no se pde reagir,

originou-se na verdade das sensaes inervatrias que surgem na faringe quando

deixamos de falar e nos impedimos de reagir ao insulto (p.184).

Freud levanta ainda a hiptese de que a histeria, com suas inervaes

inusitadamente fortes, recupera o significado original das palavras. Ou seja, a sensao

fsica da dor do insulto acompanha, no relato histrico, o insulto em si. Para o autor,

talvez seja errado dizer que a histeria cria essas sensaes atravs da simbolizao.

possvel que ela no tome em absoluto o uso da lngua como seu modelo, mas que tanto a

histeria quanto o uso da lngua extraiam seu material de uma fonte comum (Freud,

2004[1893]:184, nfase acrescida). Parece haver, ento, uma indissociabilidade entre a

34

cena da violncia fsica e a da ofensa, da injria, da maledicncia. Tomarei a sugesto de

Freud, segundo a qual h um material comum na base do uso da lngua e da vida psquica

um material corpreo mediado pelo simblico para entender, no territrio da

violncia simblica, aquilo que se diz dos nordestinos e das nordestinas na mdia do

Sudeste do Brasil.

vlolncla e slgnlflcao

Tendo em vista que a violncia um aspecto constituinte da relao que

estabelecemos com o mundo um mundo, como enfaticamente afirma Talal Asad

(2008:596), em que violncia verbal e fsica so variavelmente constitutivas , como

podemos abordar a relao dessa violncia cotidiana e ubqua com a linguagem

ordinria? Os signos so de partida violentos ou adquirem seu potencial de ferir atravs

do uso? A violncia produz ou oblitera significao?

interessante observar que na influente obra Metaphors we live by, a qual viria

revolucionar o que se entende por metfora, o primeiro exemplo que os autores, George

Lakoff & Mark Johnson, nos do sobre o que uma metfora conceitual envolve um

aspecto da violncia mundana a que somos suscetveis, neste caso uma espcie de

violncia que se no experienciamos em nossas prprias vidas, certamente j ouvimos

falar, lemos ou comentamos em nossas interaes cotidianas. Refiro-me ao conceito de

guerra. Ao explicar que metfora uma questo de pensamento e no apenas de retrica,

os autores defendem que um modo comum e ordinrio de concebermos uma discusso

atravs da correlao desta com a imagem da guerra. Dizem Lakoff & Johnson (1980:4):

importante ver que no apenas falamos de discusses em termos de guerra. Nossa

cognio baseia o conceito de discusso parcialmente no conceito de guerra, de tal modo

que perdemos ou ganhamos discusses, vemos a pessoa com quem discutimos como

um oponente, perdemos ou ganhamos terreno, para citar algumas palavras dos autores.

Lakoff & Johnson estavam, na fundao de uma nova teoria, levantando um

relacionamento cujo status permanece complicado para as disciplinas que lidam com as

formas culturais e simblicas da violncia. A metfora DISCUSSO UMA GUERRA

combina os conceitos de linguagem e violncia. Pelo menos dois diferentes tipos de

35

relacionamento entre linguagem e violncia podem ser vislumbrados nos termos de tal

metfora conceitual. O primeiro relacionamento que violncia (guerra) domnio fonte

da significao (discusso). Guerra e suas conotaes so um modo de modelar a

compreenso de um evento em que corpo e mente participam de um outro tipo de batalha,

uma batalha verbal conforme Lakoff & Johnson afirmam. O outro relacionamento,

implicado no uso de batalha verbal, que linguagem pode ser uma forma de violncia.

A semntica corprea de DISCUSSO justape-se ao status experiencial da violncia

voc pode atacar as crenas de algum, sua avaliao das idias do outro pode ser

bombstica, algum pode ficar ferido pelos comentrios de outrem sobre seus

argumentos.

Podemos complicar essas duas teses implcitas metfora DISCUSSO GUERRA, a

saber, de que violncia o terreno para algum tipo de significao e de que linguagem

pode ser uma forma de violncia com uma terceira, segundo a qual violncia destri a

significao. Essa viso sustenta que a violncia uma interrupo, algo que, atravs de

uma punhalada ou pancada ou tiro, retira identidade e subjetividade, posicionando o

sujeito em lugar nenhum, deslocando a sua condio. O filsofo Jean-Luc Nancy defende

que a violncia desnaturaliza, destri e massacra aquilo que ela ataca (2005:16). Ela

no tem significado per se; ao contrrio, ela se livra do significado e at mesmo da forma

daquilo que ela uma vez paralisou. A natureza da violncia, para Nancy, no da ordem,

mas da desordem. O autor prossegue e afirma que a violncia detesta jogos, todos os

jogos. A violncia no funciona do modo que Wittgenstein pensa em relao

linguagem, como um jogo. Linguagem um jogo como todas as outras atividades

humanas regradas, acredita Wittgenstein. No entanto, a violncia, aquilo que no conhece

regra alguma, no joga o jogo de foras. Ela no joga em absoluto (p.17). A violncia

no gregria. Na medida em que detesta jogos, ela rejeita agir junto com o outro; o

outro, em ltimo caso, o celeiro do seu dio. O seguinte insight de Nancy ainda mais

incisivo: Assim como a violncia no a aplicao de fora em conjuno com os

outros, mas o forar de todas as relaes de fora, destruindo guisa de destruir e

portanto uma fraqueza furiosa ento a violncia no serve verdade: ao invs disso, ela

quer ser a prpria verdade (p.17) Embora, nos termos de Nancy, a violncia resista

significao, insisto agora em atribuir-lhe um significado, um caso, uma instncia, um

36

possvel nome entre tantos outros: violncia racista. Para Nancy, trata-se do tipo de

violncia que bate no rosto de algum por razo alguma a no ser o fato de que a

aparncia daquela face no desejvel.

interessante observar que, mesmo que olhemos para o carter destrutivo e

desorganizador da violncia, haver uma correlao com significado em algum momento.

Nancy pode estar certo em sua insistncia em manter a separao entre trauma e

significado, mas a ordem que vem depois do evento , em ltima instncia, construda

sobre uma ponte feita de artefatos simblicos. Parece-me que a natureza ambgua da

violncia destrutiva e construtiva ao mesmo tempo dependente da linguagem, que ,

definitivamente, uma ao constitutiva. Discutimos na seo anterior a elaborada

formulao de Freud a respeito do papel que a violncia desempenha na formao da

subjetividade e na prpria sociabilidade. O carter destrutivo e desorganizador da

violncia e da pulso de morte devem ser enfraquecidos num esforo contrrio.

Assim, civilizao e gregarismo aquilo que a violncia odeia, segundo Nancy surgem

da violncia, por assim dizer, num furioso movimento contrrio.

Linguagem e significado, os quais a violncia destri, podem tambm vir na

esteira de um evento traumtico como modo de ordenar aquilo que a violncia outrora

destrura. Tomemos um tipo especfico de narrativa cujo objetivo reestruturar

experincias de vida afetadas pela violncia: a fala do crime (Caldeira, 2000). A fala do

crime, de acordo com Caldeira, uma fala simplstica e essencializada circulando na

cidade de So Paulo e que engendra um sistema de oposies entre bem e mal, cidados e

criminosos, segurana pblica e privada. Falar sobre crimes, sobre violncia cotidiana e

sobre a descrena em instituies democrticas como a polcia um modo que

paulistanos encontraram para ordenar um mundo literalmente interrompido pela

violncia. No entanto, a ordem estabelecida pela fala do crime uma ordem

problemtica. Caldeira defende que os relacionamentos entre violncia, significao e

ordem em uma cidade que enfrenta o crescimento da violncia e do medo como So

Paulo encontram as narrativas como artefatos que tanto agem contrariamente como

reproduzem a violncia (2000:38). Ela no hesita em adicionar que a ordem simblica

engendrada pela fala do crime no apenas discrimina alguns grupos, promove a sua

criminalizao e os transforma em vtimas da violncia, mas tambm faz o medo circular

37

atravs da repetio de histrias, e, mais importante, ajuda a deslegitimar as instituies

de ordem e legitimar o uso de modos de vingana privados, violentos e ilegais (id.ibid.).

A intensa circulao e o impacto das narrativas do crime em So Paulo so

evidncia de que a violncia profundamente articulada significao. Assiste-se

atualmente ao espetculo da segurana privada e teatralizao do Estado em sua ao

contra o crime. Performance e teatro so importantes ndices do carter performativo da

violncia. Dando-me liberdade aqui minha prpria narrativa do crime, lembro que

alguns amigos e eu ficamos perplexos com o fato de seguranas armados serem os hosts

de um restaurante em Fortaleza. Os homens ostentavam armas e vestiam coletes prova

de bala. Aos sairmos, uma amiga perguntou a um dos seguranas o motivo de tal

indumentria. Ele afirmou que era apenas para oferecer um visual seguro, que no

havia outra razo alm dessa, ao que minha amiga contestou veementemente. Aquelas

vestimentas performatizam uma realidade vale aqui lembrar que o aspecto central do

enunciado performativo, segundo Austin (1975[1962]), a sua independncia de

condies de verdade. O performativo prescinde de um referente no mundo real; ele no

a constatao de um fato, mas a realizao de uma ao, um ato em si. Certamente, h

uma violncia fsica que motivou aquele jeito de vestir e agir, mas o estado de coisas

instaurado por tal estilo vai alm de qualquer aspecto fsico que se atribua como causa,

como referente, enfim. O espetculo da violncia fsica adquire nuances performativas,

simblicas, culturais. Vrias polticas pblicas e de planejamento urbano, assim como

abordagens tradicionais da violncia, tendem a enfatizar o aspecto fsico da violncia,

desprezando o espetculo encenado nessa luta contra a violncia. Em outras palavras, a

significao correlata negligenciada. Afirmar que o Brasil um dos pases mais

desiguais do mundo, que em certos sentidos, principalmente na distribuio de renda,

nosso projeto de nao falho, que a indstria da segurana extremamente lucrativa no

suficiente para explicar as facetas mltiplas e complicadas da violncia. Muitos fatores

simblicos fatores que no podem ser quantificados, conforme enfatiza Caldeira

(2000:129), participam da compreenso, produtividade e do prprio status da violncia.

Linguagem e violncia so co-dependentes.

No se pode perder de vista o papel do corpo na interdependncia entre violncia

e linguagem. A antroploga Liisa Malkki (1995) nos oferece um relato impressionante

38

das narrativas contadas pelos refugiados hutu na Tanznia. Parece-me que o corpo um

corpo discursivo, encenado desempenhou um papel central tanto no tipo de violncia

que foi infligida nos hutus pelos seus perpetradores (os tutsis) quanto na prpria

categorizao do trauma atravs de histrias ordenadoras. Os sobreviventes do

genocdio encenaram mapas corpreos, que no podem ser objetificados em termos da

fidelidade ao objeto que descrevem. Os mapas corpreos, de acordo com a autora, so

[poderosos] construtos culturais, inextricavelmente codificados em outros domnios da

prtica social e capazes de serem colocados em muitos usos (Malkki, 1995:88). E mais

importante: Atravs da violncia, corpos de indivduos metamorfoseiam-se em

espcimes da categoria tnica que eles representam (id.ibid.). Estamos tratando aqui de

narrativas que constroem o corpo atravs de formas discursivas impregnadas de um

excesso assustador, por assim dizer, uma vez que se trata de corpos significados sob o

espectro horrendo da violncia brutal. Em tais atos violentos, o corpo ofereceu os

prprios parmetros para a encenao da violncia: os plos de bambu

(estereotipicamente marcados como emblemas da categoria identitria dos tutsis) tinham

entre 1,8 e 2 metros de comprimento. Talvez no seja coincidente o fato de que esses

comprimentos correspondam altura estereotpica de um tutsi (p.92).

At aqui, vimos que apesar de a violncia tender a obliterar a significao, essa

mesma violncia paralisante tambm motiva significados. Tanto perpetradores como

vtimas da violncia tm de fazer sentido da experincia, ambos participam de prticas

culturais situadas e lanam mo dos jogos disponveis em suas comunidades. Sujeitos

como minha amiga, uma vez interpelados a participar de um jogo de linguagem violento,

podem recusar-se a participar dele, ou oferecer um lance inesperado pelo iniciador do

jogo: para que esta parafernlia?, o que significa essa performance da segurana?,

no, estas suas vestimentas no so apenas para causar uma boa impresso.

J que podemos perceber fortes e evidentes laos entre violncia e linguagem,

ento parece-me que aspectos como a convencionalidade da prtica lingstica, a

iterabilidade dos atos de fala e o escndalo do corpo falante (o ato e o ator que no sabem

o que fazem) so cruciais para entender como atos violentos se tornam ritualsticos,

iterveis, comunicveis e corporealmente inconscientes. Domnios tericos como a teoria

dos atos de fala e a antropologia tm demonstrado que terica e socialmente relevante

39

observar cuidadosamente as expresses formulaicas que aprendemos, a fora da repetio

e o corpo que, quando fala, transborda aquilo que diz. Nesse sentido, a questo que surge

para a presente tese pensar a violncia para alm do domnio da fisicalidade e da

crueldade, de forma a entender como a forma lingstica, na iterabilidade, se torna uma

forma lingstica violenta. A violncia faz parte de nossas prticas cotidianas, o que a

torna um problema que demanda ferramentas da reflexo sobre a vida cotidiana. Malkki

(1995:94) assume uma linha de raciocnio similar ao apontar que relevante perguntar

como as abordagens da atrocidade vm a assumir forma temtica, como elas se tornam

formulaicas. E acrescenta: atos de crueldade e violncia, afinal, freqentemente

assumem convenes prontamente. Eles se tornam estilizados e mitologicamente

significativos mesmo em sua perpetrao (id.ibid.).

vlolncla comunlcvel

Discutimos at aqui a centralidade da violncia na formao do que Freud chama

de civilizao e tambm, conforme Butler, na forma como somos convocados a habitar

um lugar social e jurdico. Vimos tambm que violncia e significao mantm laos

estreitos. Nesta seo, avano na compreenso dos complicados relacionamentos entre

linguagem e violncia, agora a partir de indagaes sobre os significados polticos das

relaes que se estabelecem entre o tapa e a palavra, entre o tiro e a notcia de jornal,

entre o linchamento racista e a ofensa verbal. Baseio esta reflexo principalmente no que

Charles Briggs tem chamado de comunicabilidade (cf. Briggs, 2005, 2007a, 2007b,

2007c).

Inicio a discusso sobre comunicabilidade relembrando as palavras de

Albuquerque Jr. (2001) sobre a possibilidade de superao da opresso discursiva a que

os nordestinos tm sido submetidos historicamente. Numa atitude francamente

foucaultiana, o autor defende que abordar as palavras e imagens que retratam os

nordestinos como seres miserveis requer que se entendam as relaes de poder e saber

que produziram tais imagens e enunciados clichs, inventando o Nordeste e os

nordestinos de certo modo e no de outros (p.21). Albuquerque Jr. acrescenta que tanto

40

o discriminado quanto o discriminador so produtos de efeitos de verdade, emersos de

uma luta e mostram os rastros dela (id.ibid, grifo meu). Ao insistir na ideologia que

institui dominados e dominadores e nos vestgios textuais desse processo, o historiador

est, na verdade, tocando no processo infeccioso causado pelo movimento do discurso

um processo que ideologicamente projeta certas vises de mundo, certos modos de ver e

ler, deixando seus rastros, o que Briggs chama de comunicabilidade.

O conceito de campo de comunicabilidade ou cartografias comunicveis refere-se

ao carter infeccioso dos textos o modo como textos e ideologias encontram

audincias e as posicionam social/politicamente (Briggs, 2007c: 556). Os textos

projetam modos de compreenso do mundo. Certos pontos de vista so mapeados como

possveis, necessrios e naturais, enquanto outros so negados ou elididos. Briggs

localiza a comunicabilidade dentro de campos sociais (Bourdieu, 1993) particulares.

Cartografias comunicveis, escreve Briggs, criam posies que conferem diferentes

graus de acesso, agncia e poder, recrutando pessoas para ocup-las e convidando-as a

construir prticas de auto-formao de acordo com seus termos (Briggs, 2007c:556).

Elas tambm so projees temporais e espaciais de como o discurso deve circular.

Embora cartografias comunicveis sejam modos de interpelao (Althusser, 1971),

baseadas em desigualdades materiais e institucionais, a resposta aos mapas

comunicativos pode subverter a sua lgica. Como afirma Briggs, na recepo de um

texto, os leitores podem aceitar a cartografia comunicvel que ele projeta, aceit-la mas

rejeitar a maneira pela qual ela tenta posicion-los, trat-la crtica ou parodicamente, ou

invocar cartografias alternativas (idem).

Para exemplificar esse carter infeccioso do discurso, procedo agora a uma

apresentao do trabalho etnogrfico de Briggs (2007a) sobre a representao do

infanticdio na mdia da Venezuela. Briggs baseia sua prpria narrativa, por um lado, no

relato de acusados de crimes de infanticdio, alm de familiares de acusados, juzes,

mdicos, jornalistas e, por outro lado, no tratamento dado a casos de infanticdio na mdia

impressa, em jornais como El Nacional e El Universal, que costumavam ser jornais de

referncia nacional, e tablides como Crnica Policial, publicao sensacionalista

semanal, especializada em histrias sobre crime (p.325).

41

Em sua anlise, Briggs demonstra que a poltica de verdade dessas narrativas

sobre o crime legitimada pelo modo como histrias so construdas como objetos

epistemolgicos atravs da projeo do seu prprio surgimento, disseminao e

recepo (p.325). A cartografia comunicvel dessas histrias permite que elas se tornem

no histrias sobre histrias, mas histrias sobre crimes brutais cometidos contra

crianas. Aquilo que seria a construo discursivo-ideolgica da violncia contra os

corpos transforma-se num caminho natural pelo qual o crime se transforma em

narrativa. Afirma Briggs: [tais narrativas] so altamente genricas, produzindo a

sensao de que a cartografia do infanticdio familiar, conhecvel e contida dentro das

histrias. Uma poltica de medo e raiva parece fluir de um padro psicossocial estvel,

dando a sensao de que as narrativas e as reaes emotivas a elas surgem no da

imaginao da polcia e de profissionais da rea mdica e jornalstica, mas dos prprios

eventos horrendos (id.ibid., nfase acrescida).

Como as narrativas adquirem, ento, esse poder de naturalizar a violncia,

transformando um processo discursivo num fato natural? Briggs questiona a assuno de

que h uma relao imanente entre narratividade e violncia. Agentes como o Estado,

ativistas, juzes, jornalistas, detetives e tericos da violncia comumente assumem essa

viso, segundo a qual atos particulares de violncia geram tipos especficos de

narrativas; a justia consiste em revelar a relao prpria entre violncia e narrativa

(p.318). Essa viso no passa, segundo o autor, de uma posio essencializadora, que

advoga a existncia de um drama interno na relao entre violncia e narrativa.

A relao aparentemente natural estabelecida entre o crime e a sua representao

na mdia pode ser mais bem entendida se levarmos em conta as noes de cone e

smbolo, tal como propostos pela semitica peirceana (cf. Briggs, 2007a:323-331). O

cone mantm uma relao de semelhana com o objeto um diagrama velocidade x

tempo em fsica, por exemplo, representa as relaes entre velocidade e tempo do objeto

de acordo com a relao de suas prprias partes. O ndice, por seu turno, interage com o

objeto no mundo. Peirce (1955[1897]:101) diz que um ndice um signo de fato a

pegada, por exemplo, mantm uma relao existencial com o passo, ela foi afetada por

ele. Briggs assume o realismo de Peirce para entender como as narrativas sobre

infanticdio na mdia venezuelana se tornam signos icnico-indexicais da violncia. De

42

um lado, ao serem construdas como cones do crime, as narrativas projetam conexes

aparentemente diretas, automticas e naturais com os objetos violentos na medida em que

compartilham as mesmas caractersticas nas mesmas relaes (Briggs, 2007a:323); de

outro lado, figurando como ndices do evento, sua existncia oferece prova da existncia

do crime. Por seu carter icnico-indexical, as narrativas da violncia parecem projetar

uma relao imanente, e a mdia, juntamente com os personagens que participam da

investigao, julgamento e circulao das histrias sobre infanticdio, apostam nessa

relao. Diz o autor que as nicas pessoas que encontrei que questionaram

relacionamentos entre histrias e seus objetos violentos foram os rus e alguns de seus

parentes (p.334).

Esse processo ideolgico de construo do discurso atravessa diferentes bairros,

instituies e classes sociais na Venezuela e pula da escala de uma micro-domesticidade

falha (os maus genitores que matam seres inocentes) para a fratura da prpria nao (os

infanticidas, em geral pobres, passam a representar a irracionalidade e antimodernidade

de uma frao da Venezuela). A representao da violncia torna-se a representao de

um ideal (e um anti-ideal) de nao. Briggs acrescenta:

Como cada histria de infanticdio transformava alguns corpos

estraalhados em discursos sobre corpos sociais (especialmente em

comunidades pobres) e sobre a poltica do corpo [...], a cobertura da

imprensa ofereceu s elites uma chance de confirmar o argumento de

que os pobres em geral compartilham da brutalidade e das qualidades

irracionais e subumanas de pais e mes monstruosos ao mesmo tempo

em que trabalhadores de classe mdia distanciar-se-iam das imagens e

acusaes, ocupando o lugar do bom cidado ao qual eles sempre

tiveram pouco acesso (p.338)

A comunicabilidade um processo que, em ltima instncia, presta-se

produo e ordenao de subjetividades e relaes sociais (p.338). Na medida em que

as narrativas criam uma cartografia para a violncia e projetam as condies a partir das

quais a violncia pode ser inteligvel e dizvel, os leitores so convidados a aderir a certas

leituras preferidas. Trata-se da produo de consenso: o jogo de mos que desvia a

ateno das audincias da produo das narrativas de infanticdio e da possibilidade de

43

contranarrativas atrelado ao fato de essas narrativas serem lidas como histrias sobre

crimes, no como histrias sobre histrias (p.338).

As narrativas que compem o objeto deste trabalho, embora no descrevam

diretamente a violncia fsica (se que existe a possibilidade de diferenciar esta violncia

da sua contraparte simblica), tambm constroem a cartografia da sua prpria histria,

exibio e recepo, de forma a legitimar um conjunto de esteretipos, generalizaes e

ditos jocosos sobre esses sujeitos que se constituem na dor, no movimento da migrao,

sob o signo da fome e da pobreza. Passemos agora a uma tentativa de delinear essas

cartografias.

Cs paus-de-arara: uma prlmelra lncurso

Uma das imagens que compem a estereotipia dos nordestinos na mdia do

Sudeste do Brasil so os caminhes que seguem amontoados de fiis a cidades como

Canind e Juazeiro do Norte, no Cear, e Bom Jesus da Lapa, na Bahia (Figura 3).

A economia da significao do Nordeste do Brasil na mdia recorre fortemente a

essa noo de religiosidade; os paus-de-arara so, afinal, aqueles que seguem em romaria

em busca de alvio para sua dor constitutiva. Certamente essa dor teria sido superada pelo

discurso secular da mdia, e a referncia a eles, os religiosos, os que seguem em paus-

de-arara, pode assumir o tom jocoso e violento do excerto abaixo, assinado por Jnio de

Freitas na Folha de S. Paulo:

C carloca delxou h mulLo Lempo de ser o nascldo e o crlado no 8lo. no passado, o

pessoal se mudava para o 8lo mas vlvla em colnlas. Lra "a gauchada", os "caLarlnas",

as vrlas especles generlcamenLe classlflcadas como "paralbas" ou "paus-de-arara". L a

lncerLa alLura, nem se sabe por que, acabou-se a cerlmnla: se no for um paullsLano

dlvldldo enLre a seduo do 8lo e o dever paLrlLlco de crlLlc-lo, basLou morar no 8lo

para vlrar carloca. Mas o vlslLanLe paullsLa no deve, [amals, orlenLar-se por esses

neflLos.

(!nlo de lrelLas, !"#$% '( )* +%,#", 13/10/1997)

44

Figura 3 - Pau-de-arara em Carabas do Piau

3

Em sua descrio do xodo ao Rio de Janeiro, Jnio de Freitas estabelece modos

de significar que recorrem a esteretipos e hierarquias. No de surpreender que os

indivduos de estados do Nordeste sejam postos no patamar mais baixo dessa hierarquia

como podemos perceber pelos termos paus-de-arara e parabas, que comprimem toda

uma diversidade cultural, como reconhece o prprio autor. Alm do recurso a um termo

da esfera da religiosidade, chama ateno nesse excerto o uso de termos do campo da

taxonomia para designar (ou melhor, generalizar) os nordestinos. Nordestinos, em outras

palavras, so bichos ou rvores exticas cuja diversidade demanda uma etiquetagem

taxonmica

4

.

Embora ainda assentadas em esteretipos, as categorias carioca e paulista,

nesse excerto, desfrutam de uma valorao positiva por parte do autor. Elas so

3

Extrada de Radiobrs, Agncia Brasil www.agenciabrasil.gov.br. Acesso em 10/02/2007.

4

As metonmias de paus-de-arara parecem jogar com acepes de planta e bicho: o nordestino o pau

que carrega a arara; como viaja de pau-de-arara, ele tambm a arara. A metonmia de espcie arbrea

tambm ocorre em parabas.

45

mobilizadas, por exemplo, tendo em vista o modo como, convencionalmente, costuma-se

designar esses grupos. Mas o exterior constitutivo dessas identidades centrais

invocado de acordo com a afirmao do territrio pavoroso da abjeo. O abjeto, segundo

Kristeva (1982), um no-objeto, um no-eu que nos separa do territrio dos animais, do

excremento, daquilo que causa repugnncia e desgosto e que, psiquicamente, marca um

exterior constitutivo negativamente, pelo repdio. A abjeo , assim, um conceito de

fronteira que nos remete para baixo cadver vem do latim cadere, cair (Seligmann-

Silva, 2005:40). Aqueles que vivem no territrio da abjeo no desfrutam do status de

sujeitos (Butler, 1993). Trata-se, no obstante, de seres cuja existncia pavorosa se faz

necessria para que o domnio dos sujeitos possveis se defina. Essa zona (...) ir

constituir o lugar da identificao pavorosa, contra a qual e em virtude da qual o

domnio do sujeito ir circunscrever a sua prpria reivindicao de autonomia e de vida

(Butler, 1993:3, negrito acrescido).

Eis um dos territrios onde se constri a visibilidade do Nordeste. Os parabas e

os paus-de-arara, ao contrrio dos cariocas e paulistas, e mesmo da gauchada e dos