Beruflich Dokumente

Kultur Dokumente

Guidelines Bachelorthesis

Guidelines Bachelorthesis

Hochgeladen von

Marijana KlasanCopyright

Verfügbare Formate

Dieses Dokument teilen

Dokument teilen oder einbetten

Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?

Sind diese Inhalte unangemessen?

Dieses Dokument meldenCopyright:

Verfügbare Formate

Guidelines Bachelorthesis

Guidelines Bachelorthesis

Hochgeladen von

Marijana KlasanCopyright:

Verfügbare Formate

1

Richtlinien fr das

Verfassen einer Bakkalaureatsarbeit

Die Bakkalaureatsarbeit ist grundstzlich als Einzelarbeit zu verfassen. Sollte eine

Zusammenarbeit von Studierenden erwnscht sein, so ist dies fr die

Grundlagenerarbeitung, Recherche, Analyse etc. zulssig. Die Abgabe erfolgt jedoch in

klar zuordenbaren Einzelarbeiten (wie wir das im Einzelfall ja auch schon besprochen

haben!).

Wesentlicher Bestandteil einer Bakkalaureats-Arbeit ist eine klar ersichtliche eigene

Forschungsleistung. (Damit habt Ihr bei Eurer Aufgabenstellung eh kein Problem gehabt)

UMFANG

ca. 20 Seiten inkl. Abbildungen, d.h. 30.000 - 40.000 Zeichen reiner Text (exkl.

Literatur- und Abbildungsverzeichnisse, Anhnge etc.)

Zustzlich abzugeben ist eine Abstract (1000 bis max. 2000 Zeichen) in deutsch und

englisch sowie ein pdf-Dokument der Arbeit.

AUFBAU

Der Aufbau einer Bakkalaureatsarbeit entspricht weitgehend dem einer Diplomarbeit:

-

Inhaltsverzeichnis

Einleitung

Hauptteil

Schlussfolgerungen

Bibliographie

Abbildungsverzeichnis

ZITIERWEISEN

1. Zitate

Jede wrtlich bernommene Textstelle und jeder bernommene Gedankengang aus einer

fremden Quelle muss in Form einer Anmerkung, d.h. als Fu- oder Endnote, kenntlich

gemacht werden. Die Angabe dieser Quelle muss so exakt sein, dass das Zitat jederzeit

nachprfbar ist.

Wrtliche Zitate werden in Anfhrungszeichen [ ] gesetzt. Zitate innerhalb eines

Zitates werden am Anfang und Ende mit einem Apostroph [ oder > < ] versehen.

Sinngeme Zitate, d.h. die Wiedergabe der Hauptgedanken einer fremden Quelle mit

eigenen Worten, werden nicht durch Anfhrungszeichen gekennzeichnet. Das Ende eines

solchen sinngemen Zitats im Text wird mit einer Anmerkungsnummer (Hochzahl)

versehen, welche in der Fu- oder Endnote angegeben wird.

Jedes wrtliche Zitat muss originalgetreu wiedergegeben werden. Auch inhaltliche oder

orthografische Fehler werden bernommen. Durch ein in eckige Klammern

eingeschlossenes Ausrufezeichen [ ! ] oder [ sic ! ] kennzeichnet der Verfasser, dass es

sich nicht um einen Fehler beim Abschreiben handelt. Hervorhebungen im zitierten Text

werden ebenfalls bernommen.

Jede nderung des Originaltexts muss kenntlich gemacht werden:

- Krzungen werden durch fortlaufende Punkte gekennzeichnet; durch zwei Punkte,

wenn ein Wort, durch drei Punkte, wenn mehr als ein Wort ausgelassen wird.

- Eigene Ergnzungen werden in Klammern gesetzt

- Eigene Hervorhebungen sowie Anmerkungen sind durch den Zusatz [ Herv. d.

Verf.] bzw. [ Anm. d. Verf.: ... ] zu kennzeichnen.

Im Allgemeinen soll ein Zitat nicht mehr als zwei bis drei Stze umfassen. Lngere Zitate

sollten mit eigenen Worten sinngem wiedergegeben werden oder als Ergnzungen im

Anhang angefgt werden.

Grundstzlich wird nach dem Originaltext zitiert. Falls dieser nicht zugnglich ist und aus

einer Sekundrquelle zitiert wird, ist in der Anmerkung neben der Originalquelle die

Sekundrquelle mit dem Vermerk (zitiert nach: ...) anzugeben.

2. Anmerkungen (Fu- oder Endnoten)

Quellenangaben von Zitaten sowie Ergnzungen und Erluterungen zum Text vom

Verfasser selbst werden in Fu- oder Endnoten angefhrt. Funoten werden an das Ende

der jeweiligen Seite, Endnoten an das Ende des Textes gesetzt, wobei Funoten als

benutzerfreundlicher einzustufen und daher den Endnoten vorzuziehen sind. Die

Anmerkungen erfolgen in fortlaufender Nummerierung.

In ihrer vollstndigen Form umfasst eine Literaturangabe in einer Anmerkung immer:

a) bei Bchern einzelner Autoren

Vorname und NAME der Verfasserin / des Verfassers, Titel des Werkes, ggf. Untertitel,

Bandangabe, Reihentitel, Erscheinungsort (gegf. Verlag), Erscheinungsjahr, Seitenzahl,

auf die sich das Zitat bezieht;

Bei mehreren AutorInnen werden diese durch einen Schrgstrich [ / ] getrennt. Falls die

Anzahl der AutorInnen so gro ist, dass nicht alle genannt werden knnen, wird dies

durch den Zusatz ua. (et al.) gekennzeichnet. Ist das angefhrte Buch nicht die

Originalausgabe, so muss die verwendete Auflage durch deren Erscheinungsjahr samt

angefhrter Hochzahl fr die Nummer der Auflage angegeben werden, da andernfalls die

Seitenzahlen fr die Zitate nicht bereinstimmen. (19600/1974)?

b) bei Bchern mit Beitrgen mehrerer Autoren

Vorname und NAME der Verfasserin / des Verfassers, "Titel des Beitrags, ggf. Untertitel",

in: NAME, Vorname des (der) Herausgeber(s) (eher umgekehrt) samt dessen / deren

Kennzeichnung als Herausgeber (Hg.), Titel des Sammelwerkes, ggf. Untertitel, ggf.

Auflage, Bandnummer, Reihentitel u. -nummer, Erscheinungsort (gegf. Verlag),

Erscheinungsjahr, Seitenzahlen des Beitrags, hier: Seitenzahl, auf die sich das Zitat

bezieht;

c) bei Beitrgen aus Zeitschriften

Vorname und NAME der Verfasserin / des Verfassers, "Titel des Aufsatzes, ggf.

Untertitel", in: Titel der Zeitschrift, Jahrgang, Erscheinungsjahr, Heftnummer,

Seitenzahl(en) des Aufsatzes, hier: Seitenzahl, auf die sich das Zitat bezieht;

Beispiele

a) Sigfried GIEDION, Raum, Zeit, Architektur, die Entstehung einer neuen Tradition,

Zrich / Mnchen (Artemis) 1941, 41989, S. 51

b) Otto KAPFINGER, "Glanz des Ornats Glamour der Verpackung", in: KOLLHOFF,

Hans (Hg.), ber Tektonik in der Baukunst, Wiesbaden (Vieweg) 1993, S. 78-97,

hier: S. 81

c) Christian KHN, "Keine Mauern mehr, Helmut Wimmers jngste Wohnbauprojekte:

Die geduldige Suche nach neuen Formen gesellschaftlichen Wohlergehens, in:

Architektur & Bauforum 2/96, Wien 1996, S. 36-54, hier: S. 37

Wiederholungen von Quellenangaben :

In der wissenschaftlichen Literatur sind vor allem bei Wiederholungen der gleichen Quelle

verschiedene Abkrzungen bei den Quellenangaben blich. Die in der Folge genannten

Mglichkeit sind die gngigsten:

Autor, Titel (gegf. gekrzt), Seite:

GIEDION, Raum, Zeit, Architektur ..., S. 51

KAPFINGER, "Glanz des Ornats ...", S. 81

KHN, "Keine Mauern mehr ...", S. 37

Autor, Erscheinungsjahr, Seite

GIEDION, 1941, 51

KAPFINGER, 1993, S. 81

KHN, 1996, 37

3. Literaturverzeichnis :

An das Ende jeder wissenschaftlichen Arbeit gehrt eine Bibliografie. Sie umfasst die in

den Anmerkungen zitierte Literatur sowie darber hinausgehende verwendete Literatur.

Die Autoren werden dabei in alphabetischer Reihenfolge aufgefhrt.

Beispiele

-

GIEDION, Siegfried, Raum, Zeit, Architektur, die Entstehung einer neuen Tradition,

Zrich / Mnchen (Artemis) 1941, 41989

KAPFINGER, Otto, "Glanz des Ornats Glamour der Verpackung", in: KOLLHOFF,

Hans (Hg.), ber Tektonik in der Baukunst, Wiesbaden (Vieweg) 1993, S. 78-97

KHN, Christian, "Keine Mauern mehr, Helmut Wimmers jngste Wohnbauprojekte:

Die geduldige Suche nach neuen Formen gesellschaftlichen Wohlergehens", in:

Architektur & Bauforum 2/96, Wien 1996, S. 36-54

Wenn mehrere Werke des gleichen Autors im Literaturverzeichnis aufgefhrt sind, sollten

diese chronologisch geordnet werden. Der Name des Autors wird dann entweder

wiederum voll ausgeschrieben oder mit dem folgenden Krzel versehen: ders. (dies.), ...

Das könnte Ihnen auch gefallen

- Hundeherz PDFDokument1 SeiteHundeherz PDFJelenaNoch keine Bewertungen

- Telc b2Dokument1 SeiteTelc b2youssefelfounassi3Noch keine Bewertungen

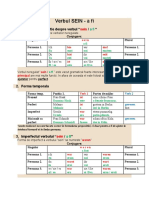

- Conjugarea Verbelor SEIN-A FiDokument5 SeitenConjugarea Verbelor SEIN-A FiJeny MarsNoch keine Bewertungen

- Grandma's BirthdayDokument32 SeitenGrandma's BirthdayLauraNoch keine Bewertungen

- Handbücher Des Drachen - Rollenspiel-Essays (2017)Dokument178 SeitenHandbücher Des Drachen - Rollenspiel-Essays (2017)Cevyn Jaxon100% (1)

- Ernst G. Hoffmann, Griechische Grammatik Zum Neuen TestamentDokument732 SeitenErnst G. Hoffmann, Griechische Grammatik Zum Neuen TestamentKirsten Simpson100% (2)

- Neo20 AufstellerDokument1 SeiteNeo20 AufstellerjakeinaberNoch keine Bewertungen

- Bharavis Poem Kiratarjuniya Vol XV PDFDokument241 SeitenBharavis Poem Kiratarjuniya Vol XV PDFPSGNoch keine Bewertungen

- DSA - HeldenbriefDokument2 SeitenDSA - HeldenbriefRobert HecklerNoch keine Bewertungen

- Prateritum 3Dokument2 SeitenPrateritum 3Proud93Noch keine Bewertungen

- Der Richter Und Sein HenkerDokument5 SeitenDer Richter Und Sein Henkersleberre53Noch keine Bewertungen

- Te 395 S Tom SawyDokument3 SeitenTe 395 S Tom SawyDEEP725Noch keine Bewertungen

- Verb TabelleDokument3 SeitenVerb TabelleJavier FoNoch keine Bewertungen

- NaturalismusDokument7 SeitenNaturalismusRaluca RunceanuNoch keine Bewertungen

- Starke VerbenDokument3 SeitenStarke Verbenisabellav100% (1)