Beruflich Dokumente

Kultur Dokumente

Deutsches Brauchtum

Hochgeladen von

johnny0 Bewertungen0% fanden dieses Dokument nützlich (0 Abstimmungen)

111 Ansichten9 SeitenDeutsches Brauchtum

Copyright

© © All Rights Reserved

Verfügbare Formate

PDF oder online auf Scribd lesen

Dieses Dokument teilen

Dokument teilen oder einbetten

Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?

Sind diese Inhalte unangemessen?

Dieses Dokument meldenDeutsches Brauchtum

Copyright:

© All Rights Reserved

Verfügbare Formate

Als PDF herunterladen oder online auf Scribd lesen

0 Bewertungen0% fanden dieses Dokument nützlich (0 Abstimmungen)

111 Ansichten9 SeitenDeutsches Brauchtum

Hochgeladen von

johnnyDeutsches Brauchtum

Copyright:

© All Rights Reserved

Verfügbare Formate

Als PDF herunterladen oder online auf Scribd lesen

Sie sind auf Seite 1von 9

ISELA MALER-SIEBER

JBrauchtum« — was ist das? Vor zwei oder drei Jahren waren am

jrcikonigstag, dem 6. Januar, die welthewegenden Ereignisse po-

sischer oder wirtschaillicher Natur so diinn gest, da im Zwei-

Deutschen Fernsehen Sendezeit fiir Folkloristisches blieb.

‘Auch in Bremen wurde heute ein Brauch gepflegt«, verkindete

‘Nachrichtensprecher im Anschlu8 an einen Filmbericht tiber

Sddeutsches Dreikonigstreiben und informierte die Zuschauer

yruber, da® in Bremen cin Schneider mit einem glithenden:

igeleisen getestet habe, ob die Weser zugefroren sei oder nicht.

wes damit auf die Bremer Fiswette hin, die seit 1829 2um jal

‘wiederkehrenden Brauchtum der Hansestadt gehort, Damals

exteten plustige Junggesellenw darum, ob der Strom zum 1. Jac

jar eisfrei und damit frei zum Auslaufen der lebenswichtigen

mer Handelsflotte sein wiirde ~ und die Chancen dafiir oder

szegen standen ungefahr gleich. Um Streit uber die Frage zu ver-

“iden, wann dic Weser »offen« und wann sie »zu« sei, wurde

sgelegt: wenn ein 99 Phund schwerer Schneider mitsamt seinem

jenden Bigeleisen trockenen FuBes am Punkendeich uber die

ser gehen kone, sei der Strom zus. Heute ~ nach der Weser-

srektion, die einen starken Tidenhub brachte - sind die Chan-

fn dafiir beinahe gleich Null, so da von Jahr zu Jahr ausgelost

‘rd, Wer bei der Eiswelte fir oder gegen das Zufrieren einzutre-

hat. Der Verlicrer zahlt das Festessen, an dem an die 600 Giste

Inchmen - neben der beriihmten »SchaiTermahlzeic« die Gele

theit, Prominenz von nah und fern hanseatisch zu bewirten.

fe Eiswette, vor 150 Jahren zum Zeitvertreb junger Burschen er-

eden und inzwischen auf den 6. Januar verlegt, um die Heiligen

i Kénige in das Spektakulum einzubezichen, wird heute von

sem Verein gehegt und gepflegt, vom Musikkorps der Polizei

ssikalisch umrahmt und von stidtischen Behorden organisato-

sh vorbereitet. »Das Gartenbauamt«, so meldete am 6. 1. 1979

»Weserkuriers, nsorgle schon gestern dafiir, da das abge-

rte Gebiet am Punkendeich weitgehend schnee- und eisfrei

Se Bremer Eiswette gehort zu den Veranstaltungen, die von we-

gen Aktiven fur viele Schaulustige inszeniert werden, was ihr ei-

Anflug von Unverbindlichkeit gibt, die der landlufigen Vor-

slung von Brauchtum eigentlich widerspricht. Ein Brauch, so

inen die meisten spontan, sollte nicht besonderer Pilege und

snisation bediirfen, sondern zur selbstverstandlichen Gepflo-

sneit der Menschen gehdren, die ihm anhangen — wie etwa das

Laternegehen« der Kinder am Martinstag, das Aufstellen eines

sistbaumes zu Weihnachten oder die Knallerei in der Silvester:

tht. »Es gehdrt zum Wesen des Brauches«, definiert Herbert

edt, »dali er mehr oder weniger regelmalhige Wiederholun-

erfahrt und dali er von einer Gemeinschaft getragen oder in

sm Auftrag geubt wird. Damit ist eine soziale und zeitliche Ko:

Jinate gegeben. Schliefilich gehdrt jeder Brauch einem ethni-

en Raum zu, und er gehdrt umgekehrt 2u den Elementen, die

i Kulturraum konstituieren, Das weist au einen Doppelcha-

‘er des Brauches hin: Indem er Ausdruck einer geschichtlichen

tur eines Raumes ist, trigt er gleichzeitig dazu bei, diesen

sum abzugrenzen, 2u gliedern und lberhaupt zu schaifen.«

deutsche Volkskunde, die sich wissenschaftlich mit Brauch-

beschaiftigt, verstand sich bis in die jlingste Zeit vor allem als

corische Disziplin. Entstanden aus der romantischen Suche

+h dem Ursprung kultureller Gegebenheiten, befaite sie sich

sugsweise damit, Zeugnisse der Vergangenheit zu rekonstruie-

. So schienen ihr jeweils die Brauchelemente besonders inter-

ant, die Uber sich hinauswiesen auf einen Alteren, mOglichst

»Uru-Zustand, und wena man dabei auf altgermanische My-

und Kultspuren stieB, hatte sich die Arbeit erst so sichtig ge-

. Dieser Trend, schon im 19. Jahrhundert weit verbreitet,

sde 2ur Zeit des Nationalsozialismus noch erheblich verstarkt,

Deutsches Brauchtum

ebenso das Bestreben, Briuche neu zu beleben, die aufgrund sich

lindernder Wirtschafis- oder Gesellschaftsformen in Vergessen-

hit geraten w:

Heute mehren sich die sozialwissenschaftlichen Ansitze in der

Volkskunde. Wahrend die Rekonstruktion der »Urformen« von

Liedern, Tanzen, Trachten oder Volksfesten zwangsliufig die Sa-

che der Fachwissenschaftler war und das Verstindnis der unmit-

telbar mit diesen kulturellen Phinomenen Refaliten oft weit ber.

stieg, gewbhnt man sich heute daran, die Brauchausibenden als

die eigentlich »Kultur-Zustindigen« au betrachten ~ was die Ar-

beit des Wissenschaftlers nicht Uberflissig macht, ihr aber einen

anderen Stellenwert zuweist. Nicht das Alte, in unantastbarer Tra

dition Erstarrte steht im Vordergrund des Interesses, sondern die

lebendige, allen positiven und negativen Einflissen der Mode un:

terworfene Brauchausibung, und zwar sowohl yor als auch hinter

den Kulissen. Wie weit sich izgendein Brauch 2uruickverfolgen

lat, wird zur zweitrangigen Frage fir den, der wissen will, wer

sich heute aus wefchen Motiven und mit wie starkem Engagement

an brauchtiimlichen Veranstaltungen beteiligt. Das Bremer Dom:

lreppenfegen, mit dem heiratswillige Junggesellen die »Jung

frauen der Stadt auf sich aufmerksam machen wollen, ist unter

diesem Aspekt dann vielleicht trotz seines wenig imponierenden

Alters interessunter als der Oberstdorfer »Wilde-Mannle-Tanzs,

dersich als der »ilteste Kulttanz aus grauer Vorzeit« bis in unsere

Tage erhalten haben soll. Ein Kulttanz, soviel steht fest, ister je-

denfalls schon lange nicht mehe.

Brauchtum — unverbindlich geworden oder ausgestorben. Im Ge-

gensatz zu archaischen Gesellschaften, in denen die genaue Ein:

hhaltung bestimmter Briuehe zu bestimmten Terminen als unbe-

ddingt notwendig fr das Wohl der jeweiligen Gemeinschaft galt,

hhaben wir es in Deutschland cher mit unverbindlichem Brauch:

tum zu tun. Wer glaubt denn noch, daB der Lirm am Polterabend

vor der Hochzeit bose Damonen vertreibt? Wer verbindet mit dem

Verschenken oder Verzehren von Ostereiern noch Gedanken an

die Steigerung der Fruchtbarkeit von Mensch und Tier? Gewil)

sind derartige Interpretationsansitze fir das bessere Verstindnis

von Bréuchen in der Vergangenheit Uberstrapaziert_worden.

‘Trotadem liegt es bestimmt nicht an der plotalich erwachten Ra-

tionalitat der Deutschen und ihrer Brauchtumspfleger, wenn zahl-

lose, noch 2u Beginn unseres Jahrhunderts lebendige Briuche

heute ausgestorben sind oder nur noch in sparlichen Relikten, so

gut wie unbeachtet von allen nicht unmittelbar Betroffenea, ein

Schatiendascin fristen,

as gilt vor allem flr Brauche aus dem Arbeitsleben, die infolge

von Industrialisierung und Demokratisierung bedeutungslos wur-

den, In einer Gesellschaft, die schon das Wort »Lehrling« als dis-

ksiminierend empfindet und durch »Auszubildenders ersetzt, ha:

ben zeitraubende und vor allem den Statusunterschied awischen

Alten und Jungen, Konnern und Nichtkonnem betonende Ritu-

ale keinen Platz mehr. Die Feierlichkeit, mit der einst der Eintritt,

in die Berufsausbildung ebenso begangen wurde wie das Freispre

chen nach erfolgreicher Lehre oder die Aufnahme in die Zunftge

meinschaft nach Beendigung der Wanderzeit, ist heute niichterner

Routine gewichen, selbst in den alten Handwerksberufen, die sich

ing Industriezeitalter hinllbergerettet haben, Wandernde Hand:

werksgesellen sind so rar geworden, daB die wenigen »ziinftig

gekleideten Zimmermanns- oder Maurergesellen, die gelegentlich

in unseren Stidten auftauchen, wie lebendige Museumsstiicke be-

staunt werden, Und wer aus innerer Uberzeugung so altmodi

sehen Sitten anhingt wie der dreijahrigen Wanderschaft von

Handwerksburschen und aus diesem Grunde zu einer der Gesell:

schaften gehért, die dergleichen zu echalten bestrebt sind, der be-

folet zwar die traditionellen Briuche, spricht aber nicht dariiber ~

21

weder mit seiner eigenen Frau noch mit Journalisten, noch mit

den Leuten vom Heimatmuseum, die hoch und heilig versichern

sie wiirden das alles nicht verbffentlichen, sondern nur archiv

ren, um es flr die Nachwelt zu reiten, Zunfigeheimnis ist Zunftge-

hheimnis, und mag solche Auskunftsverweigerung den Fragenden

auch frustrieren, so ist es doch irgendwo wieder trdstlich, daB in

den perfekt durchorganisierten, von Meinungsforschern und

Marktanalytikern statistisch aufbercitcten Gesellschaften der Ge-

genwart noch Nischen flr solch unzeitgeméBes Engagement exi-

stieren,

In vielleicht noch starkerem Mae verlorengegangen sind di

bauerlichen Brauche, die sich einst um Saat und Ernte, Viehaus

trieb und Schlachtung, um landliche Hauswirtschait und Gemein-

doleben rankten. Die Griinde daitir iegen auf der Hand. Dorige-

imeinschaften, dic schon aufgrund ihrer Abgeschlosseneit von

der AuBenweit dazu vorbestimmt waren, auf Gedeih und Verderb

zusammenzuhalten, sind heute so gut wie nirgends mehr 2u fin-

den, Die allgemeine Motorisierung tragt ebenso wie die Massen-

medien Rundfunk und Fernsehen dazu bei, dali jeder einzeine,

‘wo immer er wohnen mag, allein oder im engsten Familicnkreis

zurechtkommt. Wer ist schon noch ernstlich auf Nachbarn ange-

wwiesen auBer im Katastrophentall, wenn das Auto nicht anspringt

oder die Stromversorgung zusammenbricht? Gegenseitige Hilfe

braucht nicht mehr durch geheiliste Traditionen garantiert 2u

‘werden, seit es den Sozialstaat und allgemein verbreitete Versiche-

rungen gibt, und gegenseitige Kontrolle findet zumindest kaum

noch difentlich statt. Die Verbindlichkeit gemeinsam geibter

Brauche wird zunehmend schwiicher, an ihre Stelle tritt das frei-

willige Engagement, die Brauchausiihung als Freizeitbeschdpit-

‘gung, Nicht der mehr oder weniger zufallig an einem Ort Woh-

nende tritt als Wahrer lokaler Traditionen auf, sondern das Ver-

einsmitglied. Das alles andert aber nichts daran, da nach wie vor

gerade ddrfliches, »bauerliches« Brauchtum als Inbegriff von gu=

ter alter Zeit und heiler Welt verstanden und entsprechend prop:

giert wird. »Einladung zur Bauernhochzeita ist um Beispiel die

Annonce eines Omnibusbetriebes Uberschrieben, die im Sommer

1978 in den »Lubecker Nachrichten« erschien. Und dann heiBt es,

unter ciner an Sonnenstrablen, Girlanden, Fachwerkhdusem und

Herzchen reichen Zeichnung mit typisch stidtischer Hochzeits-

kutsche: Mit dem Luxusbus fahren wir in Richtung Kiinstler-

dort Worpswede zum TevrtLsmoox. Sehen und erleben Sie in ei-

ner sagenumwobenen geheimnisvollen Moorlandschaft die uralte

Arbeit der Torfstecher. Am Nachmittag sind Sie eingeladen zu ei-

ner Bauern-Hochzeit mit OxiGiNat-TRACHTEN. In einem wins

gen, romantischen Dérflein, mitten im Teufelsmoor, feiemn Sie bei

Musik, Tanz und viel Stimmung die Trachten-Hochzeit mit dem

BraurPaak (an dieser Stelle weist ein Sternchen auf den am unte-

ren Rand der Anzeige stehenden Satz hin »Die Brautleute wiin-

schen keine Festkleidungs). Bine riesige Hoci2ettstarri mit vie-

Jen deitigen Hausmacher-Wurst- und Fleisehspezialititen steht

flir Sie hereit! Essen Sie, soviel Sie kinnen und wollen! Kleinge-

druckt findet sich hier ein »Im Fahrpreis enthalten« sowie das

Angebot, im Laufe des Tages an einer Verkaufsveranstaltung ei-

net Haushaltsgerdte-Firma teilzunehmen. Der Fahrpreis ein-

schlie@lich Bauernhoohzeit, Hochzeitsessen und Rundfahrten be-

trdgt 15 Mark, und die Abfahristabelle zeigt an, dal von Montag

bis Samstag taglich derartige Fahrten durchgelthrt werden. Fin

halbes Jahr spiter wirbt dbrigens die gleiche Firma fir eine »:

‘Tages-Erlebnis-Reisea in den Harz, wobei an zentraler Stelle ein

Harz-Heimatfest mit Folkloregruppe, Musik und Tanz in Aus-

sicht gestellt wird

Geworben wird hier im Grunde mit dem Versprechen, dem Teil-

nnehmer an einer solchen Falirt Zugang zu ciner Art Gegenwelt zu

verschaffen, die lange als Inbegriff des Unzuginglichen galt: Das

abgelegene Darfehen mitten im Moor, die uralte Arheit der Torf-

stecher (bequem vom vollklimatisierten Bus aus 2u beobachten

wie die exotische Tierwelt der Serengeti), die Trachten-Hochzeit,

auf der die Touristen sich wie Ehrengaste vorkommen sollen, ob-

gleich das Gunze nur inszeniert wird, um in den potentiellen Kun

den der Haushaltsgerite-Firma die freudig-geléste Stimmung zu

erzeugen, die einen KaufentschluB erleichiert

Natirlich gibt es da und dort auch noch echte Trachtenhochzei-

2m

ten, zu denen das Publikum nicht cigens mit Bussen angefahre=

\wird, sondern allenfalls vom Straenrand aus zuschaut, well =

obnehin in dieser Gegend wohnt oder gerade Urlaub macht.

sorbischen Dérfern der Lausitz beispielsweise kommt es hous

noch vor, da® das Brautpaar in traditioneller Tracht vor den Als

tritt, nachdem es sich wilhrend des Ganges zur Kirche den vee

den Hochzeitsgasten mit Blumengirlanden versperrien Weg f=

kaufen muBte. Aber die Sorben sind eben auch cine Kleine sla»

sche Minderheit in der DDR, und am stirksten hat wiederuim ==

Minderheit unter ihnen, ndimlich die zwanzig Prozent sorbisch=

Katholiken im Gebiet dstlich von Kameng, ihr altes Brauchta=

bewahrt. Das Osterreiten der jungen Burschen, dic aul e=

schmiickten Pferden von Ort 2u Ort die Auferstehung Christi =

kiinden, wird von der SED genauso toleriert wie die Prozession==

zu Himmelfahrt, mit denen Gott um Fruchtbarkeit fr die Fela

gebeten wird, Die Vagelhochzeit, die sorbische Kinder am 25.

nuar in Bautzen und Umgebung feiern, soll dagegen auf vorche=

liche Totenopfer zuriickgehen. An diesem Tag, det als Mitts =

Winters gilt und in Analogie 2u seinem Namen »Pauli Bebe

rungs andernorts als Termin fir Verkehrungsrituale gebrauchh==

war, maskieren sich die Kinder mit spitzen, schnabelihnlice==

Pappnasen und werden mit Geblick und Siifigkeiten aus =

Hochzeitskiiche der Vogelu beschenkt

Brauchtum als Demonstration. Ganz generell kann man wohl =

gen, daB Minderheitengruppen dazu neigen, sich durch Trae

und spezielle Brduche von ihrer Umgcbung abzuhcben, Das ©

keinesweas nur fllr ethnische Minderheiten wie die Sores =

Deutschland, die Deutschen in Ungarn und Ruminien ode= ==

Zigeuner in ihren jeweiligen Gastlandern, sondern auch far e=

sellschaftliche Untergruppen wie Rocker oder Hippies. H

Bausinger weist in seiner »Volkskunde« auf die demonstrat =

Funktion vieler Briuche hin und belegt das besonders mit

weisen auf die landsmannschaftlichen Veranstaltungen

Flichtlinge, die nach dem Zweiten Weltkrieg in der Bundes

bik ansissig wurden. Von den Trachten ausgehend, die fhe

tem Rang und Stand zur Geltung brachten und heute ext

Show-Funktionen erfillen, schreibt Bausinger: »Auch in

Briuche der Flichilinge drang zunehmend dies demonst

Element cin. Fs mufte cindringen, da viele dieser Briuche

Grunde sunbrauchbar« geworden waren... Verfolgt man

diesem Aspekt die innere Geschichte der Landsmannschalies

den beiden letzten Jahrzehnien, so wird deutlich, wie das e

sermalten Theatralische der Bréuche immer stirker in den V

rund tit, und es war dann nur noch cin kiciner Schrit vom

‘ealischen Brauch 2um Brauch als Theater. Schon Mitte der

ziger Jahre haufen sich Berichte, in denen davon die Rede is

in landsmannschaftlichen Feierstunden die vorweihnachil

Briuche der Sudetendeutschens, rdie alten Briuuche der se

schen Heimat« oder dal sdonauschwabische Hochzeitshea

sepflegt wurden ~ und erst bei genauerem Hinsehen wird

Jich, da® diese »Brauchpflege« auf Kleine Theatersticke |

Adventsabend — »Rubezahl besucht uns« ~ Evehens Hock

‘wansponiert (Ubertragen) war.«

Der Wandel vom alten Brauch zum folklorstisehen Hap;

Rechte Seite

Ein buntes Kaleidoskop deutschen Brauchtums.

Oben links: Bayerische Schuhplatiler

Oben rechis: Rottweiler Fasnet.

Mitze von links nach rechts:

‘Sternsiinger in Oberbayern;

Fronleichnamsprozession in Villingen/Schwarzwald:

Aufrichten des Maibaums am Chiemsee.

Daranter.

Fest der Birgergilde in Oldenburg

Unten

Schiitzenfest in Neuss.

Links unten:

Fasinachtsumzug in Garmisch/Partenkirchen,

abt sich nicht nur bel »Heimatvertriebenen« yerfolgen. »Zwar

geraten die aus dem Osten verpflanzten Traditionen leichter in

den Bannkreis des Minorititenfolklorismuss, bemerkt Bausinger,

haber dies ist kein kanstitutives Merkmal, Jedentalls entwickeln

auch die Einkeimischen ein Heimatbewubtsein, das sich in den

Formen des Folklorismus tuBert. Zwar sind sie nicht in die Welt

hinausgezogen, aber die Welt ist 2u ihnen gekemmen.« Das Be-

urnis, sich in seiner unverwechselbaren Eigenart Nachbarn und

Fremden au prasentieren, diirte bereits in der »guten alten Zeit

‘rutnindest bet all den brauchtimlichen Ritualen mit im Spiel ge-

swesen sein, die sich nicht auf den engeren Familienkreis oder Ar:

Jasse beschrinkten, die mit Besonderheiten der Arbeit zusammen

hhingen. Und damals wie heute kann man die Freude an der Selbst-

darsicliung kaum von vielleicht tiefer liegenden Motiven fr

Brauchhandlungen trennen, wenn man an dic mit Umziigen,

feierlichen Aufmirschen, Gottesdiensten oder Feuerbrinden ver-

‘bundenen Feste denkt, deren Prunkentfaitung auf Zuschauer an-

gelegt ist. Ob das fridher Kinder. Frauen, Gesinde und Unvermé-

xgende der cigenen Gemeinde waren oder ob es heute Touristen

sind, die, mit Reiseprospekten und Brauchtumskalender der Re-

‘sion ausgerdstet, plnkilich zum festgeseizien Termin erscheinen

es gilt zu zeigen, wer man ist und was man kann, Ob Alphorn=

blasen oder Leonhardifahrt, ob Schipperhoge, Fasching, Oster-

fouer, Maibaumstehlen, Ringreiten, Tag des Bergmanns, Alpab-

trieb oder Stephaniritt mit Prerdewethe ~ rund ums Jahr wiegt der

Stolz, dabeizusein, tir so manchen Teilnehmer schwerer als die

Last der Schulden, dic er dafiir auf sich nehmen mul

Brauchtum — organisiert und finanziert. Schauen wir uns unter

diesem Aspekt zuniichst einmal dic bayerischen Leonhardifahr.

ten oder -itte etwas genauer an, Der heilige Leonhard, der 559

starb und zuniichst als Patron der Gefangenen und Gebirenden

vyerehrt wurde, gilt seit dem 17, Jahrhundert als Tierpatron ganz

allgemein und seit dem 18. Jahrhundert speziell als Patron der

Pferde, Am 6, November wurden und werden noch heute Ritte

oder Fahrten mit Pferdewagen unternommen, deren Ziel ihm ge-

wweihte Walifahrskirchen und Kapellen sind, Bertihmt scit dem

19, Jahrhundert ist die Bad Tolzer Leonhardifahrt, die als Vorbild

fur viele dhnliche, wenn auch weniger spektakulare Veranstaltun-

zen zuim gleichen AnlaB diente, Es handelt sich dabei um eine

Prozession mit Pferden und geschmilckten Pferdewagen zu einer

rahe gelegenen Votivkapelle, die von den jungen Bursehen mit in

ren Wagen dreimal umrundet wird. Eine heilige Messe und die

anschlieBende Segnung der Pferde bilden den Hohepunkt des Fe-

Stes, das im ibrigen nicht nur von Tolzern, sondern von berittenen

Gasten aus Nachbarorten und mittlerweile auch Tausenden von.

Schaulustigen gemeinsam begangen wird. Traditionelle Trachten,

die dekorativen, zum Teil aus dem Heimatmuseum entlichenen

»Truhenwagen«, Musikkapellen und das Goailschnalzen (Peit-

schenknallen) der jungen Manner tragen zum Flair dieser Veran-

staltung bei, die den Eindruck uralten Brauchtums vermittelt,

aber in der heute Ublichen Form nicht viet alter als hundert Jahre

ist, da im Jahre 1856 cin Télzet Pfarrer den »durch Auswiichse in

Milkkredit geratenen Brauch« neu ordnete.

Die Leonhardifahrt in Benediktbeuern findet ~ wie es in dieser

Region auch andernorts vorkommt ~ mit Rcksicht auf die be-

rihmie Télzer Prozession einen Sonntag vor oder nach dem 6.

November statt, damit man am Leonharditag in Bad Tolz dae

sein und die Tolzer mit einer Abordnung von Trehenwagen mit

Frauen in Alt6lzer Tracht als Gaste bei der eigenen Wallfahrt be-

grilien kann, Der lexikalische Fuhrer »Brauchtum in den Alpen:

Tinderne 2ihlt auf: »Es kommen ua, aus folgenden Ortschaften

Festgespanne und Reiter: Bad Tolz, Beuerberg, Bichl, Burasburg,

Grofiweil, Habach, Kochel, Oberbuchen, Penzberg, Staatsgestit,

Schwaiganger, Sankt Heintich, Wallgau, und selbstverstandlieh

auch aus Benediktbeuern selbst. 15000 Besucher geben oft dem

Festzug einen eindrucksvollen Rahmen.« Und nach einem Ex-

kkars aber die auf das Jahr 1000 nach Christus zuriickgehenden

Kulanfiinge und die Entwicklung des Ortes zu einem Zentrum

der Pferdeweihe heifit es am SchluB des Beltrags: »Finanziert und.

organisiert von der Gemeinde in Zusammenarbeit mit dem Pfarr-

amt, ist diese aufwendige Fabrt mit ihren fast durchwegs stilvoll

274

sgchaltenen Motiven und den prichtig geschmiickten Festgespe=

fnen cin besonders eindrucksvolles Beispiel_oberbayerisches

Brauchtums.« In Pietzeakirchen im Landkreis Rosenheim wore

zat Sicherung des Rities 1972 der St-Leonhard. Verein zegrins=

der auch Mitglieder aus dem norddeutschen Raum hat, uné =

Kirchweidach im Landkreis AltOtting finanziert ein Leonhor®

verein den Transport der etwa hundert teilnehmenden Piers

durch den Verkau? van Festzeichen ~ eine Regelung, dic al

mein iblich sein soll, Zur Leonhardifuhrt in PeiBenbers, die

in »Verlobnis« swegen einer Maul- und Klauenseuche rare

‘eht und im Jahre 1898 erstmals stattfand, bemerkt der Beriche=

statter: »Ein ribriger Leonhardiverein, cin Peillenberger

stall, Reitelubs und Reitstalle aus Polling, Waitzacker, Ame

hafe und Huglfing sowie freundschafiliche Nachbarvercine ==

‘Ammerhofe, HohenpeiBenberg, Etting, Forst, Huglfing uné

bing, in manchen Jahren bis aus Murnau, sorgen mit ihrem PS

deangebot zusammen mit einer interessierten Bevolkerung be:

nnanzieller Unterstiteung durch Gemeinde und Privatleute fir

Gelingen der Fahrt.« Seit immer mehr Bauern ihre Arbeitsp

abgeschaift haben, verlagert sich offenbar in kleineren Orten

Teilnehmerkreis auf die Pierdebesitzer unserer Tage, auf Zc

und Hobbyreiter, die selbst weite Wege in Kauf nehmen, um

soleltes Fest nicht zu versdumen. Fine andere Variante der Ame

sung alter Brauchformen an moderne Bediirfnisse zeigen die

funktionierten Leonhardifahrten wie die zu Borwang im Ode

‘edu. Dort zahlte man Anfang der siebziger Jahre nur noch ©

‘Reitpferde und vier Pony’ als Teilnchmer an der Pferdeweihe

terdessen entwiekelte sich die spltgotische Leonhardskapelle

‘Wallfahrisort der motorisierten Landwirte, die hier am

hhardstag ihre Autos und Traktoren segnen lassen

Karneval und Schiitzenfest, Wahrend Leonhardiritte und

\Wwandte Briuche (Georgiritt am 23. April, Stephaniritt am 25,

zember oder die immer mehe 2ur Touristenattraktion gerate

‘Alpabtriebe und »Viehscheiden«) eher regional zur Geltung

men und in Norddeutschland schon als »Geheimtip« sche

werden, gehéren Fastnacht und Karneval 2 den itberst

Lande bekannten Volksfesten. Wirklich popular in dem S=

dali ein ganzer Ort sich fir ein paar nirrische Tage auf den

Ben und in Festsilen austobt, st die Fastnacht zwar nur in de=

tholischen Gebieten Std- und Westdeutschlands, doch es

auch im Norden Karnevalsvereine, die Prunksitzungen.

schingsbille und Kinderfeste organisieren, Seit das Fer

den Kilner Rosenmontagseug und »Mainz, wie es singt

Jacht« in abendftllender Ausfihrlichkeit abertrigt, drop

Bild des wohlausgewogenen, »sauberen« Kamnevals, der ni

dem weh tun und es jedem recht machen will, die arches

Grundlagen vollends zu uberdecken, die dem Fest cinst seine

gentlichen Sinn gegeben haben, Wenn Uberhaupt, dann labs

dies archaische Element wenigstens andeutungsweise i

sehwabisch-alemannischen Fastnacht wiederfinden, die

und Kleinstidte zwischen Schwarzwald und Bodensee &

‘Veranstaltungskalender mit genauen Orts- und Zeitangabes:

kommt man bei jedem Fremdenyerkehrsverband der R

denn bei allem Traditionsbewubtscin betrachten die Fi

schen doch den Zustrom auswirtiger Besucher keineswex

Stérfaktor. Sie kommen den Touristen sogar entgegen, ind==

‘twa den »groBen historischen Rottweiler Narrensprungs

zagsweise fur ortsfremde Interessenten auf drei Uhr nach

legen, wie erstmals 1936 geschehen. Wenn das ebenso bers

Stockacher Narsengericht tagt, in Elzach die Narrenfahne

‘dem Rathausfenster gehdngt oder in Uberlingen der Narr=

geschlogen und am Rathaus aufgestellt wird, sind die Strime

\Wirsiger Schaulustiger organisatorisch lingst eingeplant ~

spricht sicher fr die Substanz des fastnachtlichen Brauc!

dieser Region, wenn sich bis heute trotzdem der Eindruck

ten hat, die schwabisch-alemannische »Fasnet« sei etwas, was

Leute dort eigentlich ganz fur sich selbst veranstalten. Typise®

die alten »Narrestidtle« und Dorfer im Stidwesten sind die

voll geschnitzten und manchmal ilber Generationen vererote=

sichtsmasken, die sogenannten »Schemmenc, mit den daz:

senden Hise oder »Kleidle«, Da gibt es den »Hansele

»Hnsele« mit seinem glatten Lacheln und den »Narrow mit fal-

tenreichem Griesgram-Gesicht, das »Morbili«, eine Aitweiber-

maske mit Zahnlucken, und die »Wueschte in dick wattierten

Hanswurst-Kostamen, die immer im Rudel auftreten und gepri:

gclt werden, Der Elzacher »Schuddige ist eine furchteinflsBende

Damonengestalt im roten Zottelgewand mit einem aus Stroh ge.

figten Dreispitz, der mit Schneckenhdusern und Papierballen

beseizt ist, und dhnlich fratzenhaft wirken die zabllosen Hexen,

ie in den verschiedenen Fastnachtsumziigen mitlaufen, Viele

Kostiime sind mit Schellen besetzt, die im Narrensprung (im

Zveivierteltakt) zum Klingen gebracht werden. Peitschenknallen,

Gebriil und Blechmusik begleiten die Narrenlaufe, aus denen die

Maskierten auch gelegentlich ausbrechen, um einzelne Zu-

schauer, vor allem Kinder, zu »strahlen«, das heiBt, zu rigen und

su necken oder 2u beschenken,

Das fastnachtliche Ruigerecht, das sich im »Narrengericht« insti-

sationalisiert hat und das von ferne auch noch in den sorgfaltig

ach rechts und links ausbalancierten Bittenreden rheinischer

Natren anklingt, eehdrt cu den Indizien daft, da Fastnache ur-

spriinglich eine Revolution auf Zeit ist. Die Méglichkeit, wenig-

sens fir ein paar »tolle Tages aus der Rolle zu fallen ~ was ver-

sallende Masken im Prinzip erleichtern -, wird allerdings um so

Alusorischer, je strikter das Rollenyerhalten der Masken durch

Tradition und Organisation der narrischen Umaiige festgcleat

ssird. Und so drobt vielleicht auch der schwabisch-alemannischen

Fastnacht, was ihrer groBen Basler Schwester bereits widerfahren

daB die rebellische Jugend, anstatt sich dem Reglement narri-

schen Brauchtums zu fiigen, an den wegen Fastnacht schulfreien

‘agen lieber in die Berge fbrt, um sich dort im Schnee von ihren

slitéglichen Rollenspiclen zu etholen.

‘Was fiir den katholisch gepragten Siden und Westen Deutsch-

“ands die Fastnacht ist, das sind dem protestantischen Norden die

Selen Kleinstadtischen und dérflichen Schiitzenfeste, die vom

Maibis in den Spatsommer hincin gefeiert werden, Trager des Fe-

ses sind die Schiitzengilden, deren Traditionen teilweise bis ins

Mittelaiter zurtickreichen. Doch auch Neugriindungen oder Wie-

ergrindungen sind bis zum heutigen Tage keine Seltenheit,

Diese jiingeren Gilden unterscheiden sich von den lteren vor al-

fem darin, daB sie auf einige alte Zopfex ausdriicklich verzich-

es, zum Beispiel den Stechschritt beim feierlichen Aufmarsch

Saer die militirischen Kommandos beim Schiefien, Entstanden

as der Vereinigung von Mannern, die einander in bestimmten

Notlagen Beistand versprachen ~ in Schleswig-Holstein gab es

sam Beispiel Totengilden, Komngilden, Mobiliengilden, Schwei

segilden, Hagelgilden oder Strohgilden -, entstanden also aus ci-

ser Ant von Versicherungsverein, sind Gilden heute eher als Fo-

am fit Geselligkeit, SchicBsport und cyentucll Brauchtums-

Sfiege anzusehen. In Kleineren Orten meist einziger Honoratio:

Saclub, in dem keiner Mitglied werden kann, der junger ist als

Sibig Jahre, verstehen sich groBstadtische Gilden oft als Verein,

= dem jeder, oline Ricksicht auf Alter, Geschlecht, gesellschafi”

schen Rang oder Reichtum, Zugang haben soll

Dee jthrlich stattfindenden Schiitzenfeste dienen gleichermaBen

=r offentlichen Selbstdarstellung der Gilde, der Ermittlung ihres

“Konigs« durch ein Wertschieflen und dem allgemeinen Amiise-

Sent der Bevolkerung, vom Jahrmarkt fiir die Kinder bis zum

Tanz im Festzelt fr die Erwachsenen. Girlandengeschmiickte

Saustilren, Spruchbinder und bunte Lampenketsen uber der

Doristrafte sowie Buden, an denen es Wirsichen und Limonade,

Sauerlutscher, Liebesperlen und Teddybarchen zu kaufen gibt,

‘eachea auch dem durchfabrenden Fremden deuilich, daB hier

‘==ade Sehiitzentest gefeiert wird, Am Vagel- oder Scheibenschie.

“<2 teilnehmen dirfen normalerweise nur die ortsansissigen|

Schiitzen und Vereinsmitglieder. Erst neuerdings gibt es da und

‘Sent, vor allem in grGieren Gemeinden, ein »Volks-« oder »Kur-

‘etcchiellen«, bei dem ebenfalls cin Sehiltzenkéinig ermittelt

ed, Doch wilhrend hier nach Wettkampf, Siegerehrung und Er-

Sserungsmedaille alles vorbei ist, fngt flir den Schitzenkénig.

= Gilde alles erst an. Seine Reprasentationspflichten sind 50

sefengreich, da} er entweder lange auf die Kénigswirde gespart

eben oder sich dageyen versichert haben muB. In der Limebur-

‘= Heide, aber auch in Schleswig-Holstein gibt es »Konigskas-

sen, in die weniger begilterte Vereinsmitglieder regelmaBig Geld

einzablen, damit derjenige unter ihnen, den die Konigswiirde viel

leicht beim nachsten SchieBen ereilt, sich nicht finanziel ru

ren mu wenn er das halbe Dorf Ireihalt,

Wo das Schiitzenwesen floriert, gibt es in der Regel auch Kinder-

schitzenfeste, auf denen die schulpflichtige Jugend des Ortes ih-

ren eigenen KOnig und ihre K6nigin ermittelt. Das letzte Glied in

der Kette soleher Traditionen stellt das unabhiingig von einem ~

vielleicht einst iblichen ~ Schiitzenfest veranstaltete »Kindervo-

sgelschieRen« dar. Wer dabei nach einem Vogel oder nach Schie8-

gerdt sucht, wird meist enttduscht; an die Stelle dieses traditione!-

Jen Zubehors sind Wurfspiele mit Billen, Glicksspiele mit Wir-

feln oder Geschicklichkeitsspiele wie Balancieren auf einem Bal-

en oder Slalomfahren mit dem Fahrrad getreten.

Wo der Fremdenverkchr als Promoter brauchtiimlicher Aktivita-

ten ausfally, ist die Veranstaltung solcher Feste von Jahr zu Jahr

yon neuem in Frage gestell, da sie von der unermidlichen Ein-

satzbereitschaft weniger abhangt, die entschiossen sind, ihren

Kindern nicht vorzuenthalten, was sie selbst friher genossen ha-

ben. Doch da dic Kosten fiir Festzelt, Kapelle, Spielmannszug

und ~ last not least ~ die Gewinne, die jedes teilnehmende Kind

zu diesem AnlaB erwarten dart, permanent steigen, ist es zumin-

est in Kleineren Gemeinden eine Frage der Zeit, wie lange die El-

tem schulpflichtiger Kinder, aus deren Spenden das Fest finan-

zien wird, dergleichen noch fiir unterstiitzenswert halten, zumal

immer mehr »Zugezogene« den traditionellen Hintergrund so-

wieso nicht mehr kennen.

Brauch »ohne Glauben«, Die Frage, was die Teilnahme an einem

Volksfest fir den einzelnen heute noch bedeutet, muf hier ebenso

offenbleiben wie die nach der brauchtimlichen Gestaltung tradi-

tioneller Familienfeiern und Kalenderfeste. Geburt, Hochzeit und

Tod sind 2u individuellen Ereignissen geworden, an denen auBer

den nichsten Verwandten und Bekannten niemand mehr Anteil

rimmt ~ zumindest sind sie nicht mehr die zentralen Anlasse, die

der Volksglaube einst mit zabllosen Ritualen ausgeschmiickt

hhatte, Von den kirchlichen Feiertazen, die das Jahr gliedern, sind

nur noch Ostetn und Weihnachten von weiterreichender Bedeu:

tung, was sich nicht zuletzt an dem Stellenwert ablesen lit, den

diese Feste im kommerziellen Bereich haben. Maifeiern und Ern

tedankfest spielen in landlichen Gemeinden noch eine gewisse

Rolle, doch iberregional versteht man unter Maifeier vor allem

cine Veranstaltung der Gewerkschaften und unter Erntedankfest

gar nichts, es sei denn, man ist aktiver Gottesdiensthesucher. Halt

‘man sich an die vor jedem gréferen Festtermin einsetzende Kon-

sum- und Geschenkartikelwerbung, so witren noch der Vatentins-

tag am 14. Februar, der Muttertagz am zweiten Sonntag im Mai

und der Nikolaustag am 6. Dezember erwdhnenswert,

Der historische Hintergrund heute noch lebendiger Volksbriiuche

ist meistens verschiluet, und an die Stelle der Pflichten und Privi-

legien von einst ist das von Vereinen oder KulturbehOrden ge

plante, finanzierte und beaufsichtigte Festprogramm getreten, das

Heimatliebe neben internationale Parincrschaft stellt und spiele-

risch-sportlichen Wettbewerb neben Konsumffeude und Lustge-

\winn der Festbesucher. So weit sich die beiden deutschen Staaten

seit dem Krieg auch auseinanderentwickelt haben mégen ~ in der

Gestaltung von Volks- und Heimatfesten zeigt sich da wie dort der

aleiche Trend. Die DDR ladt ein zum Tonnenrciten in Althagen,

Prerow und Abrenshoop, zum Heisatsmarkt in Diesbar-SeuBlite,

zur Vogelwiese in Dresden oder zum Tag des Bergmanns in Eisle

ben oder Zwickau, die Bundesrepublik wirbt mit dem Oktoberfest

in Minchen, dem Karneval in Koln, der Dinkelsbihler Kinderze-

che oder dem Rochusfest zu Bingen. Da wie dort hasieren die

Volksfeste auf traditionellen Markten, Turnieren, Winzer- oder

Schiitzenfesten, und da wie dort besteht das Festprogramm aus

Trachtenparaden, Volkstanzdarbietungen, historischen Spielen

und Jahrmarktsrummel mit Verkaufsbuden und »Fahrgeschal-

ten, Mag der Glaube, dal von der Befolgung bestimmter Briu-

che 2u bestimmien Anldssen Wohl oder Weh des einzelnen ab-

hinge, auch [angst untergegangen sein, so sollte man doch den

Zugewang nicht unterschitzen, den »Brauch ohne Glauben« ge-

nnauso austiben kann und tatsdchlich ausiibt,

25

KSPEKTE

HANS EGGERS

Gesprochene und geschriebene Sprache. Wo Menschen miteinan-

der leben, haben sie auch eine gemeinsame Sprache, Denn damit

sie zusammenwirken konnen, missen sie sich dutch Sprache ver-

stdndigen. Soziologen haben fur das Zusammenleben und -wite

ken den Begriff »Verkehrsgemeinschait« geprigi. Flr die Men

sehen, die darin Icben, ist »Kommunikation« unerla@lich, und

das erz\ingt geradezu eine gemeinsame Sprache. Die cigene Fa-

milicist dic engste Verkehrs- und Sprachgemeinschalt, Aber jeder

Mensch verkehrt auch in grofieren Gemeinschatten, der Ge-

imeinde, der Stadt, der Landschaft. Man hat in diesen engeren

oder weiteren Gruppen viel Gemeinsames mitetnander, hat dic

agleichen Sitten und Gebriuche, wirtschafiet nach gleichem Mu-

ster, feiert die gleichen Feste, hat Uberhaupt viele gemeinsame In-

teressen, Die Sprache wird durch diese gemeinsamen Bedilrfnisse

gepriigt. Wer im Gebirge lebt, dem ist die Seefahrt fremd und er

hhat deshalb in sciner Sprache auch kaum Ausdriicke dafur, und

‘wer an der Meereskliste wohnt, braucht sich nicht aber Gemsiagd

und Almwirtschaft 2u verstindigen, So entstehen regionale Spra~

chen, die von den Lebensbedingungen und Lebensformen gepriigt

‘werden, Man nent sie »Mundarten« oder »Dialekte«. In der Re-

{gel bleiben sie »schriftlose Sprachen«, weil das Alltagsleben kei

ner Schrift bedarf

Dorf und Landschaft aber stehen in einem groferen politischen

Verband: sie sind Teile eines groflen Staates, in dem »National-

sprachens enistanden, die sich Uber die einzelnen Mundarten er.

oben, Dadurch wurde es notwendig, aufkommende Bedirtnisse

Uberregional zu regeln und sic schritlich zu fixieren,

‘Was gesprochen wird, ist rasch verklungen; nur das Geschriebene

hhat Dauer. Darum kann sich die Darstellung der Geschichte einer

Sprache nur auf geschrichene Zeugnisse stitzen. Nur an ihnen

kann man zeigen, wie sich eine Sprache im Laufe der Jabrinun-

derte verandert. Das bedeutet uber auch Finsehrankungen. Weil

nlimlich die Sprache des Alltags, die Mundart, det Niederschrift

selten gewiirdigt wurde, wissen wir nur wenig Uber die Alltagsrede

jeder Zeit. In der ySchriftsprache« erfassen wir nur eine Sprach-

Form, dic ter die tiglichen Badilrfnisse hinausgeht, eine Spra-

cche, in der abstrakte Vorstellungen ausgedriickt werden, in der

‘man philosophieren und ber hdchste Dinge nachdenken kann,

und in der die Schriftsteller thre Werke gestalten konnen.

Diesen hohen Stand haben die Kultursprachen in Ost und West

Lingst alle erreicht, Doch steht die Einheit der Schriftsprachen

fast Gberall nur auf dem Papier, Denn lange, bevor wir in der

Schule schreiben lernen, haben wir unserer Mutter die gespro:

chene Sprache mit all ihren Eigenheiten abgelauscbt. Damit ha

ben wir Sprachgewohnheiten angenommen, die wir im Laufe un-

seres Lebens nur sehr schwer ablegen. Mag ein Deutscher immer

»shochdeutsch« reden, die meisten verraten, sobald sie den Mund.

faufmachen, durch die Lautbildung und vor allem die Satzmelo-

die, den Tonfall, aus welcher Landschafl sie stammen, Seit dem

Anfang dieses Jahrhunderts gibt es zwar genaue Vorschrifie,

»Normen, fiir die »Bihnenaussprache« oder ~ wie es heute

hei - die »Hochlautunge. Bislang hat das nicht viel gentizt. Da

aber Schauspieler und Rundfunksprecher die Norm beherrschen,

ist anzunchmen, daB auch die hochdeutsche Aussprache allmab-

lich so einbeitlich werden kann, wie es die Schrift lingst ist

Die Fatstehung der deutschen Sprache. Auf deutschem Boden fin

xen gelehrte Schreiber ungefihr um das Jahr 750 an, Texte in der

Sprache des eigenen Volkes zu schreiben, Vorher hatten sie jah

hhundertelang nur lateinische Texte abgefast oder abgeschrieben.

So konnen wir heute auf zw6lf Jarhunderte schrifilicher und seit,

dem 15. Jahrhundert auch gedsuckter Oberlieferung zuriickblik-

Ken, Das bedeutet 2wolf Jahrhunderte deutscher Sprachge

schichte.

38

Die deutsche Sprache

‘Wurde aber wirklich um 750 schon »deutsch« geschrieben, und

hat Karl der Grofte, als er im Jahre 768 zum Kénig der Franken

gekednt wurde, sein Heer schon sau? deutsche begrifi? Kast

wurde auf einer der reichen Besitzungen seiner Familie im oberen

Moseltil, in der Gegend um Mev, geboren, und et selbst nani

seine Muttersprache »frinkisch«. Er beherrschtc cin gewaltizes

Reich, fast ganz Frankreich, das schon seine Vorfahren den RO:

‘mern abgewonnen hatten, Oberitalien und das germaniseie Lan

bis an die Elbe und die Saale. Der germanische Frankenstamm

hhatte die anderen Germanenstimme, die Alemannen und Baieta,

und Karl selbst dazu noch die Sachsen unterworfen. Sie gehbrten

seither zum Frankenreich, aber ihr Streben nach Selbstandigkeit

war ungebrochen, und ihre Sprachen nannten sie »frankisch, ale

mannisch, bairisch« und »sichsisch«. Im Westen und Stiden des

Reiches sprachen die Einheimischen wie schon vor der frank:

schen Eroberung itmmer noch die »Lingua Romana, die Sprache

Roms. Die Germanen konaten diese fremde Sprache niche verste

hhen, Wohl aber verstanden sie sich trotz ihrer verschiedenen

Mundarien untereinander. Darum nannte Karl in seinen (late

nisch geschrichenen) Urkunden und Erlassen diese Sprachen die

Lingua theudisca«, Das war ein klinsilich gebildetes Wort, abge

Ieitet von germanisch »theudaw = »das Voik«, bedeutet also »die

Sprache des eigenen Volkes« im Gegensatz 2u der Sprache der

Romanen, Erst um das Jahr 1000 tauchte die Bezeichmung vin

diutiscul, d.h, »auf deutsche auf. Der gelehrte Alemanne,

so schreibi, hat also begriffen, dai frinkisch, bairiseh, aleman

nisch und stchsiseh nur besondere Formen einer gemeinsamen

Sprache sind)

Deutlich erkennt man bier die Wickung der Verkehrsgemein:

schaft in einem politisehen GroBtaum. Denn nachdem das weite

Frankenreich unter den Nachfolgern Karls des Groflen mehemals

aufgeteilt wurde, entstand in seinem Osttel die grolbe politische

inheit, aus der das Reich der Deutschéh hervorgehen sollte. Die

politische Verbundeneie fihrt zu einem Gefthl der Einheit. Die

inzelnen Stimme erkennen, daf sie zwar etwas Eigencs darstel-

Ten, dab sie aber alle einem Reich angehoren und deshalb auch

nach anSen hin gemeinsame Interessen zu wahren haben.

Dabei ist die Entstehung der gemeinsamen Sprache innerhalb des

politischen Grofraums vor allem auf den kulturpolitisehen Wil

len Karls des GroBen zuriickzufilhren. Immer wieder schiirite er

den hohen Geistlichen ein, sie sollten fir die Ausbreitung uné

Vertiefung des Christentums sorgen, und sie sullten dic christliche

Lehre in den Landessprachen verkiinden. Das war im Westreich

nicht allzu schwierig, Wo ja die Sprache Roms, wenn auch in ge

wandelter Form, noch weiterlebte

Im germanischen Osten war dazu aber eine grindliche Neugestal-

tung der Sprache notig. Denn die vor kurzem noch heidnischen

Stiimme kannten die christlichen Glaubensvorstellungen und die

Lehre noch kaum. Tausende yon neuen Wortern mufiten gefun-

‘den werden, um die lateinischen Texte der Bibel und der Kirchen~

lehrer in die Volkssprache zu ubertragen, und diese dulerst

schwierige Aufgabe hatien die vier Stimme gemeinsam zu lsen

So entstand aus den vier noch heidnisch gepragten Stammesspra-

chen die christliche deutsche Kultursprache und gleichzeitig auch

das Bewuitsein der Gemeinsamkeit, das mit dem Wort »deutschs

ausgedriickt wird

Wollien wir sehr genau sein, so diirfien wir fur die ersten drei

Jalrhunderte unserer Sprachgeschichte noch nicht von einer

deutschen Sprache reden. Aber Karl der Grol hat den politi-

schen Raum geschaffen, der zum Sprachraum wurde, und er ha

die grofie kulturelle Aufgabe gestellt, die die vier Stimme gemein

sam bewaltigten, So rechnen wir auch fir diese Zeit bereits mit ei:

ner deutschen Sprache; denn es ist die Zeit des »werdenden

Deutsche.

Die Perioden der deutschen Sprachgeschichte, Zw6if Jahrhunderte

sind eine lange Zeit, in der mancherlei Veriinderungen in der

Sprache vorgehen. Schon wenige Zeilen aus dem Vaterunser kin:

ren das zeigen.

Um 825 schreibt ein Ménch im Kloster Fulda:

siheilagot thin namo, queme thin rihhi, si thin willo, so her in

Bmile ist, 50 st her in erdu,

4m Kloster Milstatt in Karten Iautet derselbe Text um 1200;

sscheiliget werde din namo, zuchom uns din rich. din wille werde

Sie af der erde als da ze himele

> Luthers Bibeldruck von 1544 hei es:

Dein Name werde geheiligel-Dein Reich kome. Dein Wille ge-

scbehe auff Erden wie im Himel,

seed so steht es auch heute noch, mit gelinderter Rechtschreibung.

‘Se den Ausgaben der Luther-Bibel

Man erkennt sofort, dali die Entwicklung der Sprache in Stufen

Ser sich geht, Die vollen Endvokale des Textes von 825 (namo,

illo, erdu, ribhi, giheilagot) sind um 1200 zu e gewordent oder

Serschwunden (name, wile, erde, rich, eheiliget). Aber das lange

er betonten Silbe (din, rahi) zeigt sich erst bei Luther als ¢i

ein, Reich), wie wir es heute noch sprechen. Auch Wortlaut und.

Wortolge der drei Texte sind verschieden; aber darauf wollen wir

sicht cingchen,

Sm auch das Nacheinander solcher Verlinderungen richtig ein-

Seen zu konnen, teilt man die Geschichte der deutschen Spra-

ip vier Perioden ein:

} Das Althochdeutsche (ctwa 750 bis 1050)

© Das Miticlhochdeutsche (etwa 1050 bis 1350)

i-Das Frihneuhochdeutsche (eta 1350 bis 1650)

9 Das Neuhochdeursche (etwa seit 1650)

Je thren Grundzigen geht diese Einteilung auf Jacob Grimm

785-1863) zuriick, den dlteren der beiden Brider, denen wir

‘SSemmlung der Kinder. und Hausmirchen verdanken. Er war

== bedeatender Gelehrter und der Begriinder der deutschen

Sprichwissenschaft. Allerdings hielt er Martin Luther

43-1546) fiir den eigentlichen Schopfer des Neuhochdeut-

Schon. Darum setzie er die Grenze zwischen Mittel- und Neu-

Sechdeutsch um das Jahr 1500 an. Viel spiter erst wurde erkannt,

$23 Luther cine Entwicklung auf die Hohe filhrte, die schon viel

“Seer begonnen hatte, Deshalb wird heute die Periode III »Frih-

Seshochdeussch« als eine eigene, selbstindige Sprachperiode in

‘Se anfangs nur dreiteilige Schema eingeschoben.

‘Lesigeschichte als Einteilungsprinzip. Jaco> und Wilhelm Grimm

‘serch lberzeugt, dab man die Sprachperioden allein nach den

Seedichen Merkmalen der Lautentwicklung einteilen kone.

‘Des eeicht zwar, wie wir heute wissen, bei weitem nicht aus. Doch

‘Seees darin Moglichkeiten, einen unbekannten Text zeitlich und

‘=> such riumlich wenigstens yorliufig einzuordnen.

“allem lassen sich die drei hochdeuischen Stammesmundarten

==! Grund des Lautbestandes von den niederdeutschen (dem

= Absichsischen«) unterscheiden, Die oben zitierten Gebetszeilen

‘Sen 2.8, im altsachsischen »Heliands, der um 840 entstand,

tsie folat

‘Geehid si thin namo. Cuma thin craftag niki, Werda thin willeo.

=> sama an erdo, s6 thar uppe ist an them hohon himilrikea

J Vereleich mit dem althochdeutschen Text nimmt man man-

‘Geel Unterschiede wahr, auch in der Wortwabl (gihellagot: g

eed = ngeweibtw) und in den Endungen (queme, willo, erdu :

‘Gere. Willeo, erdo). Aber wichtiger sind die Lautunterschiede. die

‘Sesserim Vergleich mit dem Text von 1200 2u erkennen sind, Statt

Seen und fu hat der Heliand »riki, uppe«. Und gegenber

‘See e2uchome« sichi in cinem altenglischen Text »tobecume«.

‘Ses den germanischen Lauten pk, die das Altenglische und das

Stsichsische behalten haben, sind im Frinkischen, Alemanni

‘ston und Bairischen nach bestimmten Regeln andere Laute ent.

‘Seeden. Man nennt diesen Vorgang die »althochdeutsche Laut-

Seschiebungs, und nennt die drei Mundarten, in denen diese

Sestanderungen varkommen, dic »hochdeutschen« Mundarten.

‘Des wir heute hochdeutsch » Wasser, sehlafen, Kuches sagen, wo

& siederdeutsch » Water, slapen, Koke« heiBi, ist eine Folge der

Leeperschiebung, Das Niederdeutsche hat die alten pt, k bis

heute zh festgehalien, Deshalls ist es, obwobl es an der deutschen

Verkehrsgemeinschait seinen Anteil hat, niemals nhochéeutsch«

geworden, und auch die hochdeutschen Sprachperioden lassen

Sich niche auf das Niederdeutache anwenden,

Uber dic Lautverignderngen des Hochdentschea ist hereits oben

bei Erdrtenung det drei Beispisle das Wichtigste pesaet worden.

Aithochdeutsch het die Periode, in der die volien Vokale der un-

betonten Sifben noch erhalten sind, mttelhochdeutsch diejenige,

in der diese Vokale zum unbetonten e geworden sind, die Vokale

der betonten Silben aber noch unverindeet waren, Im Frilaeu

hhochdeutschen werden dann dre alte Vokale 2 Zviclauten (min

niwes hds wird zu mein neves Haus) und umgekehet werden dee

tte Zwielaute(li-eben guoten brieder) 70 Langvokalen (lisbe

gute Braden)

Finige veitere Lautverinderungen miissen vir unerwathnt lassen,

tnd zwischen Frifneuhochdeuiseh und Neuhochdeulsch lassen

Sich Uberhaupt keine charakteistischen Lautunterschied= ange-

ben, im ubrigen gelten sie nur fur dic Schriftsprache, nicht aber

for die Mundarten. In dee Schweie (Schwizer Dutsch) und 7

Schen Schwarrvald und Vogesen werden noch heute die alten

Langvokale gesprochen, und in den sldbaierischen Mundarten

(Gia, guat) horen wit immer noch die alten Zwvielaute

Historisch-politische Grundlagen der Sprachgeschichte. Wenn

‘man eine Sprache nach der Veranderung ihrer Laute beschreibt,

stellt man nur den auficren Verlauf dar. Jede Sprache hat aber

auch ihre innere Entwicklung, die sch im politischen Raum und

unter sozialen Wandlungen sbspiel. Der deutsche Sprachruum

blieb in seinen Autoren Grenzen bis ie in die mittelhochdeutsche

Sprachperiode hinein unverindert. Die heiden neuhochdeut-

schen Perioden beruhen dagegen auf neuen politischen Grundla-

zen die sich hauptsdehlich in der Zeit von 1250 und 1350 heraus-

bildeten

Mit dem Untergang des Herrschergesclechts der Stauger (1254)

nimmt auch die Einheit des alten deutschen Reiches ihr Ende

Schon lange hatten die vielen Kleineren Firsten, die HerzOge und

Graten, die Bischéte und die Firstabte, nach Unabhiingiakeit ge-

strobt, Jetzt — in dor Zeit des Interregnums — haiten sie keinen ko-

nighchen Herr mehe uber sich, und das Reich zerfiel in Dut-

zende von kleinen Terstorien, die alle eifersuchtig ter ihre fan-

desherrliche Selbstandiskeit wachten

Ferner hatte wahrend der Stauferzeit cine gewaltige Wanderung

von deutschen Siedlem in die slawischen Lande dstlich von Elbe

rund Saale eingesezt. In diesem Weiten Raum entstanden, tells un-

ter einheimischen, 2um Teil auch unter deutsehen Firsten gut or

ganisierte, modern verwaltete Stauten, wie 2.B, Brandenburg,

Obersachsen, Bohmen, Schlesien, PreuBen. Das waren junse

Staatsgrindungen auf Kolonialboden, die die altmodisch eefiihr-

ten Kieinstaaten des Alreichs an Macht und Einflu® beld weit

uiberteafen, Das zeiate sich deutlich, als im Jahre 1346 der Luxem-

burger Karl TV. zum deutschen Konig gewahlt wurde. Von den

bohmischen Luxemburgern ging ein Jahrhundert spiter die Ké-

nigs- und Kaiserwirde auf die Osterreichischen Habsburger Uber

und verblieb bei dieser Dynastic, bis das Reich sich 1806 auilé-

ste

Seitetwa 1200 wurden auch mehe und mehr Stidte out altem und

kKolonislem deutschen Boden gegriindet. Damit kindigte sich al-

rahlich der Ubergang von der mittelalterlichen Agrarwirtschaft

zu stidtischen Wintschafistormen an, Um die Macht der Stidte

und ihren Reichtum zu ermessen, brauchs man nur an die groflen

Hansestidte 2u denken, wie Lubeck, Stralsund, Danzig und Riga

‘Aber auch Keln, StraSburg, Basel, Augsburg, Nirnberg und an-

Gere Sticte im Altcich gelangten 7u groBem influ.

‘Ohne Kenntnis dieser politschen Vorgiinge kann man den Ent-

‘viekdungsgeng der deutschen Sprache nicht verstehen, der nicht

ungestrt verlaufen ist, Was Karl der GroBe eingeeitet hatte,

Fihrte in der Blutezeit der mittelhockdeutschen Periode (um 1200)

Schon 2u einer nahezu cinheitlichen Schrifisprache, die aus den

Mundarten des Altreiches mit leichtem Ubergewicht des Aleman:

hen entstanden war

‘Aber diese Tradition war noch nicht genigend gefestit, und als

das Stauferreich unterging, zerfielen mit der poltischen Finheit

39

auch die Ansitze zu einer einheitlichen Hochsprache. verging die

BBlate der mittelhochdeutschen Sprache rasch. Oberall in den ge-

schriebenen Texten tauchten wieder die grobmundartlichen For-

men der cinzelnen Landschaften auf, So bedurfte es eines neuen

Anfangs, und nun verlagerte sich auch das Gewicht des sprachli-

chen Einflusses nach Osten. Die neue Binheitsbewegung nahm ih

ren Ausgang von der Reichskanzlei in Prag und wirkte in der Wie-

ner und in der obersfichsischen MeiBener Kanzlei weiter. Luther

bbrachte dann die Sehreibformen der MeiBener Kanzlei, nach de-

nen ersich richtete, in Fuhrung, So entstand allmiihlich eine neue,

‘inheitliche Schrifisprache. Unser Deutsch beruht deshalb nicht

aul den sprachlichen Traditionen des Altreichs, sondern auf dem

Schreibgebrauch des ostmitteldeutschen Koloniallandes,

‘Wir haben also die vier Perioden der deutschen Sprachzeschichte

za zu grolien Bpochen 2usammenzufassen:

IL. Altdeutsch, das den alt- und mittethochdeutschen Zeitraum

‘umfa6it und aus den hochdeutschen Mundarten des Altreichs

entwickelt wurde,

Ubersetzer als Mittler von Sprache und Literatur

August Wilhelm vor Schlegel

IL. Neudeutsch, seit etwa 1350 (Karl 1V.; Prager Kanzlci) auf ost-

‘mitteldeutschem Kolonialboden entstanden.

Dieses Neudeutsch allerdings beruht nicht unmitelbar auf den

{gesprochenen Mundarten, Es ist vielmehr aus den Kingst vorhan-

denen Schreibtraditionen der groRen Kanzielen entstanden, die

zwar landschaftlich gebunden sind, aber von Anfang an grob

‘mundartliche Formen 2u vermeiden suchen.

Kulearelle und sorlale Grundlagen. Niedergeschrieben wird, was

die Ze bewest und die kulturlion und geistigen Lntercesen

wechseln im Lauf der Zeiten. In unserer heutigen Sprache haben:

sie alle ine Spurenhineiaaen,

Trelitetidonottor Zt ets icing de Chto he

grote Aufgabe, und die sprachliche Leistung dieser Zeit besteht

Enin, die densche Sprache zum Avodvusk geste Inbal bee

40.

tet und ihr einen Platz im Kecise der christlich-abendlindischen

Kultursprachen errungen 2u haben.

‘Was einmal begonnen hat, wirkt weiter, und die religiose Ausein

andersetzung bereichert unsere Sprache bis heute. Aber in mittel-

hochdeutscher Zeit kommt Neves hinzu. Das Interesse am irdi-

sehen Weligeschehen erwacht, und eine Zcitlang steht die hofi-

sche Dichtung mit ihren Erzahlungen von Rittertat und -sitte und

mit ihren Minneliedern im Mitielpunkt der sprachlichen Weiter-

entwicklung.

Auf der Grenze zum Fridhneuhochdeutschen gewinnt dann cine

neue feligidse Bewegung auch sprachlich den Vorrang. In der

Scholastik wird die Theologie zur Wissenschaft ausgebaut. Scho:

lastische und dariber hinausstrebende mystische Schriften legen

den Grund zu einer deutschen Wissenschaltssprache. Zugleich

fentsteht eine volkstimliche, religidse Erbauungsliteratur, die bis

in die Reformationszeit weiterwirkt,

Ein Bild vom Sprachzustand des Fréhneuhochdeutschen gewin-

nen wir aus den Lehr-, Erbauungs- und Unterhaltungsschriften,

die diese sehreibsclige Zeit in Fille hervorbrachte. Vor allem aber

sind es bis zum Auftreten Luthers die vielen tausend Urkunden

der groBen Kanzleien, in denen die deutsche Sprache weiterent

swickelt wird, Mit der Erfindung der Buchéruckerkunst (um 1450)

kommt ein neues einigendes Element hinzu. Dena Kanzleien und

Christoph Martin Wieland

Hans Wollschlager

Carlo Schmid

er

Drueker haben das gemeinsame Interess, ihre Sprache so zu ge-

scalten, dab sie iberall verstanden wird, Das fuhrte zur Aufnahme

‘oglichst vieler Uherregionaler, nicht dialektacbundener Sprach-

So fand Luther in der Sprache der MeiBener Kanalei berets

Schreibformen vor, die weithin bekannt waren. Seine und seiner

Paniganger Schriften wurden dberall gelesen. Bald wurde das

Meibnische Deutsche im ganzen Sprachgehiet verstanden, aller

Sas nicht iberall angenommen. Im katholischen Siden wurde

‘em noch lange die »Reichssprache« der Wiener Kanzlei entze-

s-sacsetzt, und Kéln blicb bei scinem mittellrinkischen Scheifl-

Sialeke

Der Dreifigithrige Krieg (1618-1648) bedeutet auch kulturell ei-

fen tiefen Einschnitt. Danach lebt ~ im Zeitalter des Absolutis-

Ss ~ die Furstenherilichkeit noch einmal auf. Aber die Sprache

= Hole ise Franzosisch, Das Meifinische Deutsch wird vornehm-

S> von protestantischen Geistlichen, Geleheten und Dichiern ge-

Peat. Als dana die »Grundlegung ciner deutschen Sprachkunsts

Se: Leipziger Professors Gortsched auch in Osterreich als Lehr.

och der deutschen Sprache anerkannt wied, ist der Weg zu einer

Ssheilichen deutschen Schriftsprache geebnet, Zu ihrer vollen

Assbildung tragen dann die Dichter und Denker von Lessing bis

Scethe das meisie bei. Sie und ihre Zeitgenossen legen den

‘Geand zu dcrallgemcinen Schriftsprache des 19, Jabrhunderts.

Aber ds ist nicht das Ende der Entwicklung. Das wechselvolle

S2>en in der Grodstadt, die Ubermacht der Techaik, das Eingre.

‘Se der Wissenschatt in alle Lehenshereiche, das Gewicht der Ver

Sstiong und die internationalen Verflechtungen haben auch

Seeschlich 2u neuen Wegen gefuhit, die uns von der Schriftspra

“der Klassiker schon wieder weit entfernt haben

De8 der Zcitgeist sich in der schriflichen Hinterlassenschatt der

‘Seeshunderte kundtu, ist sicher. Aber man hat auch den soziolo-

‘eechen Aspekt zu bedenken, Welchen Standes sind die Schrei-

Sesden, und fiir welchen Leserkreis scheeiben sie? Schon das

‘Seerciben selbst ist eine Kullurerrungenschaft, und bis in unsere

‘Fes hinein blieb es ein Vorrecht privilegierter Stande. Die Schu-

‘= waren in der alideutschen Epoche ganz in geislicher Hand

S dicnten der Ausbildung der Geistichkeit. Erst in frihneu-

Secedeutscher Zeit gesellien sich in stindig wachsender Zahl die

“Sesserlichen Schulen der Stidtehinzu. Aber auch sie waren Stan-

Seschulen, die niche jedermann offenstanden. Die allgemeine

‘Scsuipilicht wuede etst nach 1870 bis in den leteten Winkel durch-

‘Set und erst seit wenigen Jahrzehnten stehen jedem Begabten

© ssabhiingig von finanziellen Mitteln und sozialem Status ~ die

| Sze sur hokheren Schulbildvng und ze den Hochschulen offen.

See Bildungsméglichkeiten entsprechend, haben die sozialen

SSopen an der Herausbildung unserer Sehrftsprache unter

‘SSedlichen Ante gchabt. In althochdeutscher Zeit schrieben

‘= Geisiliche flr Geistliche, Aber die Geistlichkeit stammte da-

‘Sets avsschlieBlich aus den Adelsgeschlechtern,und auch die ho-

“seen Dichter und die Mystiker der mittelhochdeutschen Pe

"Sete achorten dem Adelsstande an und schricben fir adelige

‘Tee und Zuhorer. So hatie in der alideutschen Epoche die

"-Ssssgesellschaft wie in allen andecea Bereichen auch im devt-

Schriftum die FUbrung

‘Des wird anders in der feihneuhochdeutschen Zeit, Die Stidte

"geeenen an Gewicht, und die Stadthirger gelangen zu Selbstbe-

Seescin. Von da an kommen dic meisten Schreibenden, 2.8.

55 Lather mit seinen Parteigingern und Gegnern, aus stadtbtr-

‘schon Kreisen. Birgerlicher Bildung dienen auch die Univer

Seen, deren alteste, die deutsche Universit in Prag, 1348 ge-

S21 wurde, Die’ meisten Autoren, die seitdem durch ibre

SeSofien an der Gestaltung unserer Sprache mitwirkten, hasten

“ser: und Gbten birgerliche Berufe aus. Gewif verstummie der

Se nicht; aber er pate sich der seven, breiteren Bildungs-

“hi an. In der neudeutsehen Epoche herrscht die Sprache des

Bicgess.

‘Sprache der Gegenwart. Um die Mitte des 19, Jabthunderts be-

‘Sein Deutschland die Industrialisierung. Mit den Arbeitermas-

© dic dic Industrie aus den damals ibervalkerten Landgebieten

‘Se entstanden mit unvorstellbarer Geschwindigkeit die neuen

Grolistadte. Im Jabre 1870 gab es im Reichsgebiet nur ache Stidte

‘mit mehr als 100000 Einwohnern, bis 1910 war ihre Zahl aur 48

angewachscn. Die Neubdrger, mittellos zugewandert, hatten in

bitterer Not um ihren Lebensunterhalt zu ringen. Die sozialen

Spannungen, die sich daraus ergaben, brauchen hier nur angedeu-

tet zu werden. Schrtt fiir Schritt erkdmpften sie sich ihre Rechte

in der Industriegesellschaft, erstritten sich ihren Anteil am 6ffent.

lichen Leben und an den’ allgemeinen Bildungsmdglichkeiten,

Auch die rasch wachsende Teilnahme der Frauen am Berufsleben,

und ihr Einbruch in die »Arbeitswelt der Manner ist eine spate

Folge der sozialen Umwalzungen

Bis zum Ende des Kaiserreichs im Jahr 1918 herrsehten im politi-

schen und kulturellen Leben und auch im Gebranch der Schrift-

sprache die burgerlichen Traditionen vor. Seitdem ist nach dem

Zusammenbruch der Monarchie und der Revolution von 1918

ine neu strukturierte Gesellschaft erstanden, in der die alten

Standesunterschiede keine Rolle mehr spielen. Nach cinigen

Jahrzehnten des Uberganges leben wir seit dem Neubeginn im

Jahre 1945 in ciner Gesamtgeselischaft, die man nicht mehr im

traditionellen Sinne »birgerlich« nennen kann, Noch hat diese

neue Gesellschaft ihre cigene, endgiltige Form nicht gefunden,

Die Suche danach zeigt sich jedoch in der oft krassen Abkehr der

Jugend vom Hlergebsachten, an dessen Stelle sic cinstweilen das

Experiment mit neuen MAglichkeiten setzt

Auf diese Enewicklung antwortel, wie zu jeder anderen Zeit, auch

unsere Sprache. Schiller und Goethe, Sprachmuster fiir die Schul-

crzichung der burgerlichen Zeit, sind {Ur unsere heutige Sprachge-

staltung keine Vorbilder mehr. Die Sprache unserer Gegenwart ist

direkter und derber geworden. Die Schrifisteller »nennen die

Dinge beim Namen, sie verhillen nichts, und die Schriftsprache

Yon heute nihert sich der Sprache des Alltags, von der sie im bir-

gerlichen 19. Jahrhundert weit entfernt war.

Den Fachmann erinnert das Sprachgeschehen unserer Tage an

die Anfange der frihneuhochdeutschen Zeit. Damals forderte im

soziaien Umbruch die junge Gesellschaftsschicht der Stadtbiirger

ihr Recht. Auch sie fand nicht sogleich die ihr angemessenen Le-

bensformen, und in ihrer einfachen, anfangs oft groben und unl

tigen Sprache meine man den Protest gegen das tiberfeinerte

Deutsch der Adelsgesellschaft zu sptiren, Derher Spott und bis-

sige Satire, mit denen die hergebrachten Lebensformen gegeiBelt

‘werden, lassen erkennen, dali auch damals an der nheilen Welt

der alten Gesellschait heftig Kritik gedbe wurde.

Genauso istinfolge der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklun-

gen des 20. Juhthunderts auch unsere heutige Sprache im Um-

‘bruch, und durch die Spaltung Deutschlands wird die Lage noch

vverschlirft. Quer durch Europas Mitte geht der Rif zwischen zwei

schacf unterschiedenen politischen, okonomischen und sozialen

Systemen. Davon kann auch die Sprache nicht unberthrt bleiben,

Die Amerikanismen im Deutsch der Bundesrepublik sind zahl-

reich, Ausdriicke wie »blue jeans, beat, talk show, city, manage-

‘ment, mulGinational« stammen aus dem amerikanischen Englisch,

und in der DDR beweisen Worter wie »Planerfllung, Selbsiver

pilichtung, Kombinat, Kader, Brigade, volkseigen« den ideologi-

schen EinfluB der Sowjetunion. Der dstlichen Ideologie entspre-

chend bezeichnen Wérer wie »Freiheit, Demokratie, soziali-

stisch«, jedenfalls im Sprachgebrauch der Einheitspartei und ih

rer Presse, neue einseitige Inhalte, und Worter wie »Aggressor,

revanchistisch, imperialistisch« (immer aur auf Staaten der west

lichen Welt angewandt), erinnern peinlich an die Propagunda-

sprache der Hitlerzeit,

Doch viele der sprachlichen Neuerungen machen an der inner-

deutschen Grenze nicht halt, Worter wie »Kollektiv« oder »Expa

nate werden auch in der Bundesrepublik gebraucht, und umge-

Kehrt spricht man in der DDR von »Computern« und »Contai-

ern, von »Rock« und »Dixiclanda. Birger der DDR und der

Bundesrepublik verstehen sich immer noch ohne Schwierigkeiten,

und sie werden sich auch weiterhin verstehen, Was haben und

riiben voneinander abweicht, sind geringfgige Unterschiede,

wie sie auch gegendber der deutschen Sprache in Osterreich, in

der Schweiz und in Luxemburg und sogar zwischen Nord- und

Siiddeutschland bestehen. Das tut der Ubernationalen Finheit der

deutschen Sprache keinen Abbruch,

41

Das könnte Ihnen auch gefallen

- Grundwissen Und Aufgaben Mathematik Klasse 7Dokument6 SeitenGrundwissen Und Aufgaben Mathematik Klasse 7johnnyNoch keine Bewertungen

- Monsanto Produkte - 2016Dokument1 SeiteMonsanto Produkte - 2016johnnyNoch keine Bewertungen

- Chamland Aktuell 2020, Feb - 4 AgropholtaikDokument1 SeiteChamland Aktuell 2020, Feb - 4 AgropholtaikjohnnyNoch keine Bewertungen

- Der KreuzstoanerDokument1 SeiteDer KreuzstoanerjohnnyNoch keine Bewertungen

- Urgermanisch, Vorgeschichte Der Altgermanischen Dialekte - Friedrich Kluge, 1913Dokument310 SeitenUrgermanisch, Vorgeschichte Der Altgermanischen Dialekte - Friedrich Kluge, 1913johnnyNoch keine Bewertungen

- Altperlacher Brunnen-InschriftenDokument3 SeitenAltperlacher Brunnen-InschriftenjohnnyNoch keine Bewertungen

- Sektoren - Und Brancheneinteilung Kritischer InfrastrukturenDokument1 SeiteSektoren - Und Brancheneinteilung Kritischer InfrastrukturenjohnnyNoch keine Bewertungen

- Heinrich Scherrer - Lauten Und Gitarrenschule 1911Dokument72 SeitenHeinrich Scherrer - Lauten Und Gitarrenschule 1911johnnyNoch keine Bewertungen

- Karl Von Amira - Grundriss Des Germanischen Rechts - 1913Dokument322 SeitenKarl Von Amira - Grundriss Des Germanischen Rechts - 1913johnnyNoch keine Bewertungen

- A G'mueatlicherDokument1 SeiteA G'mueatlicherjohnnyNoch keine Bewertungen

- Theory 9.3Dokument5 SeitenTheory 9.3johnnyNoch keine Bewertungen

- Der AlteDokument1 SeiteDer AltejohnnyNoch keine Bewertungen

- HauswalzerDokument1 SeiteHauswalzerjohnnyNoch keine Bewertungen

- HirtenweiseDokument1 SeiteHirtenweisejohnnyNoch keine Bewertungen

- Epipremnum Aureum - EfeututeDokument7 SeitenEpipremnum Aureum - EfeututejohnnyNoch keine Bewertungen

- Fittonia AlbivenisDokument5 SeitenFittonia AlbivenisjohnnyNoch keine Bewertungen

- CrassulaDokument5 SeitenCrassulajohnnyNoch keine Bewertungen

- Theory 5.12Dokument3 SeitenTheory 5.12johnnyNoch keine Bewertungen

- EpiphyllumDokument3 SeitenEpiphyllumjohnnyNoch keine Bewertungen

- Peperomia CaperataDokument9 SeitenPeperomia CaperatajohnnyNoch keine Bewertungen

- Von Edlen RebenDokument2 SeitenVon Edlen RebenjohnnyNoch keine Bewertungen

- Zwei Jahrhunderte Zither in München (Auszug)Dokument65 SeitenZwei Jahrhunderte Zither in München (Auszug)johnnyNoch keine Bewertungen

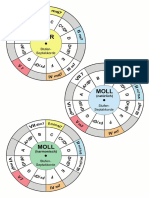

- Tonart ZirkelDokument1 SeiteTonart ZirkeljohnnyNoch keine Bewertungen

- Die Deutschen StämmeDokument4 SeitenDie Deutschen StämmejohnnyNoch keine Bewertungen

- Die Entwicklung Der Deutschen WirtschaftDokument5 SeitenDie Entwicklung Der Deutschen WirtschaftjohnnyNoch keine Bewertungen

- Klavier SchuleDokument67 SeitenKlavier SchulejohnnyNoch keine Bewertungen

- Chlorophytum ComosumDokument3 SeitenChlorophytum ComosumjohnnyNoch keine Bewertungen

- Das Einmaleins Und Seine ZahlenphänomeneDokument1 SeiteDas Einmaleins Und Seine ZahlenphänomenejohnnyNoch keine Bewertungen

- Volk Der Dichter Und Denker ?Dokument7 SeitenVolk Der Dichter Und Denker ?johnnyNoch keine Bewertungen

- Die Zither (Ungarisch)Dokument3 SeitenDie Zither (Ungarisch)johnnyNoch keine Bewertungen