Beruflich Dokumente

Kultur Dokumente

Brought To You by - Provisional Account Unauthenticated - 79.112.227.113 Download Date - 7/3/14 10:17 AM

Brought To You by - Provisional Account Unauthenticated - 79.112.227.113 Download Date - 7/3/14 10:17 AM

Hochgeladen von

Alin M-escu0 Bewertungen0% fanden dieses Dokument nützlich (0 Abstimmungen)

29 Ansichten3 Seitenuyguignb

Originaltitel

9783110941166.vi

Copyright

© © All Rights Reserved

Verfügbare Formate

PDF, TXT oder online auf Scribd lesen

Dieses Dokument teilen

Dokument teilen oder einbetten

Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?

Sind diese Inhalte unangemessen?

Dieses Dokument meldenuyguignb

Copyright:

© All Rights Reserved

Verfügbare Formate

Als PDF, TXT herunterladen oder online auf Scribd lesen

0 Bewertungen0% fanden dieses Dokument nützlich (0 Abstimmungen)

29 Ansichten3 SeitenBrought To You by - Provisional Account Unauthenticated - 79.112.227.113 Download Date - 7/3/14 10:17 AM

Brought To You by - Provisional Account Unauthenticated - 79.112.227.113 Download Date - 7/3/14 10:17 AM

Hochgeladen von

Alin M-escuuyguignb

Copyright:

© All Rights Reserved

Verfügbare Formate

Als PDF, TXT herunterladen oder online auf Scribd lesen

Sie sind auf Seite 1von 3

E I N L E I T U N G

Die deutsche Sprache ist eine der westgermanischen Sprachen, deren

uerste, nordwestliche Gruppe das Englische und Friesische umfat,

whrend das Deutsche die sdliche Gruppe bildet.

Anm. 1. Zu der umstrittenen Frage der westgermanischen Spracheinheit s.

Th. Frings, Grundlegung einer Geschichte der deutschen Sprache

3

, 1957,

bes. Kap. III u. die Literatur ebd. S. 77; A. Bach, Geschichte der deutschen

Sprache (

8

1965), 44 - 53 mit Lit.

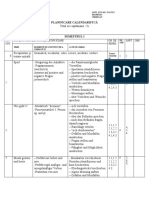

Das Deutsche gliedert sich in das Hochdeutsche (Hd.), Nieder-

deutsche (Nd.) und Ni ederfrnki sche (Nfrk.)

Das Gebiet des Hochdeutschen reicht vom Sden des gesamtdeutschen

Sprachgebietes nach Norden bis zu einer Linie, die von Westen nach

Osten ziehend die Erstreckung der hochdeutschen Lautverschiebung (oft

ungenau zweite Lautverschiebung genannt; 32 ff.) zeigt: sogenannte

Benrather Unie.

Die hd. Sprache liegt seit dem 8. Jahrhundert in Schriftdenkmlern

vor. Zeitlich teilen wir sie in drei Abschnitte : das Althochdeutsche ( Ahd.)

bis etwa 1050, das Mittelhochdeutsche (Mhd.) bis etwa 1500 und von da

an bis zur Gegenwart das Neuhochdeutsche (Nhd.), dessen frheste Epo-

che (bis etwa 1650) als Frhneuhochdeutsch bezeichnet wird.

Die mhd. Sprachepoche pflegt man (vorwiegend aus literarhistorischen

Grnden) in drei Unterabschnitte zu gliedern: die frhmhd. Zeit (bis

etwa 1170), die ,klassische* Zeit (bis etwa 1350) und die sptmhd. Zeit

(bis etwa 1500). - Von anderen wird bereits die Zeit von 1350 - 1650 zum

Frhnhd. gerechnet, wodurch sich die Einteilung des Mhd. verschiebt.

Sprachliche Vernderungen vollziehen sich allmhlich, weshalb die ange-

gebenen Jahreszahlen nicht als absolut anzusehen sind. Vgl. Paul 1.

Rumlich zerfllt das hd. Sprachgebiet in Oberdeutschland und Mittel-

deutschland. Doch pflegen die Mundarten des gesamten Gebietes fr ahd.

und mhd. Zeit verschieden eingeteilt zu werden. Fr die ahd. Zeit unter-

scheiden wir oberdeutsch (obd.) und frnkisch (frk.), da andere mittel-

deutsche (md.) Mundarten in dieser Periode literarisch noch kaum belegt

sind. Im Mhd. unterscheidet man, vom Konsonantenstand (s. 32ff.

ausgehend: 1. Oberdeutsch (Obd. = Hochalemannisch, Niederaleman-

Brought to you by | provisional account

Unauthenticated | 79.112.227.113

Download Date | 7/3/14 10:17 AM

Einleitung VII

nisch [daraus seit dem 13. J h. sich ausgliedernd das Schwbische], Bairisch,

Sdfrnkisch, Ostfnkisch). 2. Mitteldeutsch (Md.), das sich unterteilt in :

a) Westmd. ( = Rheinfrnkisch, Moselfrnkisch, Ripuarisch [die beiden

letzteren zusammen oft = Mittelfrnkisch]) und b) Ostmd. (Thringisch,

Oberschsisch, Hochpreuisch, Schlesisch). Die md. Mundarten umfassen

das ganze Gebiet zwischen dem Obd. und dem Nd. Vgl. die Karte, S. EX, und

Paul 2.

Anm. 2. In mhd. Zeit gehrt ins obd. Gebiet der Groteil der sogenannten

hfischen Literatur: Hartmann von Aue, Gottfried von Straburg, Wolfram

von Eschenbach, Nibelungenlied, Reinmar von Hagenau, Walther von der

Vogelweide. Den md. Mundarten gehrt besonders in spterer Zeit eine

reiche Literatur an: um 1200 Heinrich von Morungen, spter namentlich die

Deutschordensliteratur, die Literatur des bhmisch-schlesischen Kreises,

wichtige Stcke der religisen Dramatik.

Der Begriff Mittelhochdeutsch umschreibt also zeitlich nicht einen

Sprachzustand, sondern eine Entwicklungsepoche des Hochdeutschen

von rund 450 (bzw. 300) J ahren. I n rumlicher Hinsicht fat der Begriff

die hd. Mundarten dieser Epoche zusammen. Eine ber den Mundarten

stehende Schrift- oder Hochsprache gibt es in mhd. Zeit nicht, nur eine

Grobdialektisches meidende Sprachform, eine Literatursprache, die seit

dem Ende des 12. J h.s in der hfischen Literatur angewandt wird und an-

fangs mfrk. beeinflut ist, spter stark alemannisch (alem.)-ostfrnkische

Merkmale zeigt. Mit dem Ende der hfischen Literatur treten die Mund-

arten in der Dichtung und im Urkundenwesen mehr und mehr hervor.

Anm. 3. Der gelegentlich gebrauchte Ausdruck gemeinmittelhochdeutsch"

bezieht sich also nicht auf eine solche in Wirklichkeit nicht vorhandene Ein-

heit, sondern soll immer nur von einer bestimmten Form feststellen, da sie

im ganzen mhd. Sprachgebiet gilt.

Anm. 4. Zur Frage der mhd. Schrift-bzw. Literatlirsprache s. Be haghe l ,

Geschichte der Deutschen Sprache 150; Paul , 3. 4.

Die Mundartgebiete, in ahd. Zeit kaum abzugrenzen, zeichnen sich in

mhd. Zeit deutlicher ab und decken sich im Ganzen mit den heutigen (s.

Karte auf Seite VIII, und Paul 2).

Brought to you by | provisional account

Unauthenticated | 79.112.227.113

Download Date | 7/3/14 10:17 AM

Brought to you by | provisional account

Unauthenticated | 79.112.227.113

Download Date | 7/3/14 10:17 AM

Das könnte Ihnen auch gefallen

- Paul Hoffmann, Christoph Heil Hg. Die Spruchquelle Q. Studienausgabe Griechisch Und Deutsch 2002Dokument187 SeitenPaul Hoffmann, Christoph Heil Hg. Die Spruchquelle Q. Studienausgabe Griechisch Und Deutsch 2002Alin M-escu100% (1)

- Franz Brentano - Die Psychologie AristotelesDokument266 SeitenFranz Brentano - Die Psychologie AristotelesAlin M-escuNoch keine Bewertungen

- Ziem Grammatische Konstruktionen Und Semantische FramesDokument37 SeitenZiem Grammatische Konstruktionen Und Semantische Frameskarimane98Noch keine Bewertungen

- Fraseología EspañolaDokument342 SeitenFraseología Españolajuan guerra100% (1)

- Possessivartikel Im DativDokument3 SeitenPossessivartikel Im DativHoài Anh NguyễnNoch keine Bewertungen

- GÃ Nther Klaffenbach Griechische Epigraphik 1957Dokument108 SeitenGÃ Nther Klaffenbach Griechische Epigraphik 1957Alin M-escuNoch keine Bewertungen

- RuthDokument90 SeitenRuthAlin M-escuNoch keine Bewertungen

- Tagebuch 1932 Januar: Freitag, 1.1. 32Dokument87 SeitenTagebuch 1932 Januar: Freitag, 1.1. 32Alin M-escuNoch keine Bewertungen

- 05Dokument67 Seiten05Alin M-escuNoch keine Bewertungen

- 08Dokument44 Seiten08Alin M-escuNoch keine Bewertungen

- 11Dokument33 Seiten11Alin M-escuNoch keine Bewertungen

- 03 Verrine 03Dokument168 Seiten03 Verrine 03Alin M-escuNoch keine Bewertungen

- 978 3 19 007499 0 - InhaltDokument3 Seiten978 3 19 007499 0 - InhaltKwon DelleraNoch keine Bewertungen

- Examen A2Dokument4 SeitenExamen A2gold trainingNoch keine Bewertungen

- Imperativ Ratschlaege CHDokument1 SeiteImperativ Ratschlaege CHSandra0% (1)

- CHASQUIDokument12 SeitenCHASQUINEOINFORMATIONNoch keine Bewertungen

- Alle PR 228 Positionen Muy Bueno-KonvertiertDokument140 SeitenAlle PR 228 Positionen Muy Bueno-Konvertiertmilenium1998Noch keine Bewertungen

- GedichtinterpretationDokument3 SeitenGedichtinterpretationCharlotte ViethNoch keine Bewertungen

- 6a 6B 6CDokument9 Seiten6a 6B 6CjNoch keine Bewertungen

- Lösungen Abi 22 Las Diversas Caras Del Turismo + BilingüismoDokument6 SeitenLösungen Abi 22 Las Diversas Caras Del Turismo + BilingüismoAlex KokkesNoch keine Bewertungen

- Steiger Ung 2Dokument1 SeiteSteiger Ung 2Terâf LindaNoch keine Bewertungen

- Aro 1961 Die Akkadischen InfinitivkonstruktionenDokument361 SeitenAro 1961 Die Akkadischen InfinitivkonstruktionenkinkyogreNoch keine Bewertungen

- Archiv Für Slavische Philologie 24Dokument662 SeitenArchiv Für Slavische Philologie 24Igorь100% (1)

- Sure 97 Al-QadrDokument3 SeitenSure 97 Al-Qadrr--samNoch keine Bewertungen

- 11-11 - Syntax 2Dokument28 Seiten11-11 - Syntax 2Asa Desisi PutriNoch keine Bewertungen

- Unedited Paper 8-Question Bank-Cl 10-2021-22-Term 2Dokument5 SeitenUnedited Paper 8-Question Bank-Cl 10-2021-22-Term 2ENWRNNoch keine Bewertungen

- Ping Pong - A VI-a 2014-2015Dokument4 SeitenPing Pong - A VI-a 2014-2015Tünde AnițașNoch keine Bewertungen