Beruflich Dokumente

Kultur Dokumente

ET1V01

ET1V01

Hochgeladen von

holtzcCopyright

Verfügbare Formate

Dieses Dokument teilen

Dokument teilen oder einbetten

Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?

Sind diese Inhalte unangemessen?

Dieses Dokument meldenCopyright:

Verfügbare Formate

ET1V01

ET1V01

Hochgeladen von

holtzcCopyright:

Verfügbare Formate

ET 1 Grundlagen der Elektrotechnik 1 Hochschule fr Angewandte Wissenschaften Hamburg

16.03.2010 Meisel 1

Grundlagen der Elektrotechnik 1

Prof. Dr.-Ing. Andreas Meisel

ET 1 Grundlagen der Elektrotechnik 1 Hochschule fr Angewandte Wissenschaften Hamburg

16.03.2010 Meisel 2

Vortragsfolien downloadbar von meiner Website

Vertiefungen und Herleitungen Tafel

bungsaufgaben Tafel

Fachtutorium Elektrotechnik

bungsaufgaben downloadbar von meiner Website

alte Klausuren downloadbar von meiner Website

Klausurbungen mit Musterlsung downloadbar von meiner Website

zur Vorgehensweise

ET 1 Grundlagen der Elektrotechnik 1 Hochschule fr Angewandte Wissenschaften Hamburg

16.03.2010 Meisel 3

Literatur

Vorlesungsskript von Prof. P. Schreiber (HAW-Hamburg)

Pub (viele bungsaufgaben mit Lsungen)

Wolf-Ewald Bttner: Grundlagen der Elektrotechnik 1,

Oldenbourg Wissenschaftsverlag

Christian H. Kautz: Tutorien zur Elektrotechnik, Pearson Studium

Manfred Albach: Grundlagen der Elektrotechnik 1 und 2, Pearson Studium

Clausert/Wiesemann: Grundgebiete der Elektrotechnik 1

Oldenbourg Wissenschaftsverlag

Dieter Zastrow: Elektrotechnik - Lehr- und Arbeitsbuch, Vieweg Verlag

Kories/Schmidt-Walter: Taschenbuch der Elektrotechnik, Verlag Harri Deutsch

und viele mehr .. (s. Bibliothek und Onlinebibliothek)

ET 1 Grundlagen der Elektrotechnik 1 Hochschule fr Angewandte Wissenschaften Hamburg

16.03.2010 Meisel 4

bungsaufgaben

Erfolgreiches Lernen ist nur mglich durch

Vorlesung nachbereiten (Bcher)

bungsaufgaben rechnen

selber rechnen (nicht nur nachvollziehen)

bungsaufgaben:

- bungsbltter rechnen !!!

- Skript von Prof. Schreiber (Aufgaben mit Musterlsungen)

- Bcher

- alte Klausuren und Klausurbungen

ET 1 Grundlagen der Elektrotechnik 1 Hochschule fr Angewandte Wissenschaften Hamburg

16.03.2010 Meisel 5

1. Informatik und Elektrotechnik

1.1 Bedeutung der Elektrotechnik fr die Informatik

- Computer sind elektrische Gerte.

- Computer kommunizieren mit Hilfe elektrischer Sensoren und Aktoren

mit der Aussenwelt.

- Computer kommunizieren untereinander ber elektrische Netzwerke.

Technische Informatik =

Technik fr die Informatik

Informatik fr die Technik

ET 1 Grundlagen der Elektrotechnik 1 Hochschule fr Angewandte Wissenschaften Hamburg

16.03.2010 Meisel 6

Beispiel: Rechner + Rechnernetze + Bussysteme

ET 1 Grundlagen der Elektrotechnik 1 Hochschule fr Angewandte Wissenschaften Hamburg

16.03.2010 Meisel 7

Beispiel: Sensoren und Aktoren

- Drehgeber (Radgeschwindigkeit)

- Ultraschallsensoren (Kollisionserkennung,

Bahnfhrung)

- Laserscanner (Kollisionserkennung, Bahnfhrung)

- Kamera (Objekterkennung, Kollisionserkennung)

- Neigungssensor

- Trgheitsnavigation (Bahnfhrung)

- Drucksensoren (Greifer)

- Infrarotsensoren (Kollisionserkennung, Bahnfhrung)

ET 1 Grundlagen der Elektrotechnik 1 Hochschule fr Angewandte Wissenschaften Hamburg

16.03.2010 Meisel 8

Beispiel: Kfz-Sensorik 1

50 eingebettete

Microcontroller

div. Bussysteme

ET 1 Grundlagen der Elektrotechnik 1 Hochschule fr Angewandte Wissenschaften Hamburg

16.03.2010 Meisel 9

Beispiel: Kfz-Sensorik 2

von www.kfztech.de/kfztechnik/elo/sensoren/sensoren_uebersicht.jpg

ET 1 Grundlagen der Elektrotechnik 1 Hochschule fr Angewandte Wissenschaften Hamburg

16.03.2010 Meisel 10

Beispiel: HAW-Projekt: 3D-Laserscanner

s. www.iis.fraunhofer.de/bf/ops/

produkt/tirechecker.jsp

Beispiel: Reifenprfung

Lichtschnittverfahren

modulierter Laser

HighRes-Kamera

Drehtisch mit Schritt-

motorsteuerung

ET 1 Grundlagen der Elektrotechnik 1 Hochschule fr Angewandte Wissenschaften Hamburg

16.03.2010 Meisel 11

1.2 Gegenstand der Vorlesung

- Mathematische und physikalische Grundlagen

- Gleichungen und Masysteme

- Technischer Gleichstromkreis

- Elektrisches Feld

- Magnetisches Feld

- Schaltvorgnge

- Wechselstromkreis

ET 1 Grundlagen der Elektrotechnik 1 Hochschule fr Angewandte Wissenschaften Hamburg

16.03.2010 Meisel 12

2. Physikalische Gren, Einheiten und Masysteme

2.1 Physikalische Gren

Physikalische Gren beschreiben beobachtbare Eigenschaften der Welt

(Lnge, Dauer, Geschwindigkeit, Temperatur, ..).

Messen einer physikalischen Gre bedeutet festzustellen, wie oft eine

Vergleichsgre (Maeinheit) in der betrachteten Gre enthalten ist.

Eine physikalische Gre wird daher zweckmigerweise durch den Zahlenwert

und die zugrunde liegende Maeinheit beschrieben.

] [ } { G G G =

Zahlenwert Einheit

Beispiele: km l 4 . 11 = Lnge einer Strae

. 120 Min t = Dauer einer Klausur

Nur physikalische Gre der gleichen Art sind addierbar !

ET 1 Grundlagen der Elektrotechnik 1 Hochschule fr Angewandte Wissenschaften Hamburg

16.03.2010 Meisel 13

Um zu groe oder kleine Zahlenwerte zu vermeiden, kann die Einheit durch eine

Vorsilbe um einen whlbaren Faktor vergrert oder verkleinert werden.

In der Elektroteechnik sind folgende Vorsilben gebruchlich:

Faktor Vorsilbe Kurzzeichen

10

+12

Tera- T

10

+9

Giga- G

10

+6

Mega- M

10

+3

Kilo- k

10

-3

Milli- m

10

-6

Mikro-

10

-9

Nano- n

10

-12

Pico- p

Beispiele: mm km m l 11400000 4 . 11 11400 = = =

ns s ms s t 2350 35 . 2 00235 . 0 00000235 . 0 = = = =

ET 1 Grundlagen der Elektrotechnik 1 Hochschule fr Angewandte Wissenschaften Hamburg

16.03.2010 Meisel 14

2.2 Masysteme und Basiseinheiten

Die Einheiten physikalischer Gren werden zweckmigerweise so festgelegt,

dass mglichst wenige Basiseinheiten notwendig sind.

Beispiele: Spezielle Einheiten fr Flchen (z.B. Hektar, Morgen, Ar, .) knnen

entfallen, wenn man stattdessen m

2

verwendet.

Geschwindigkeiten knnen z.B. durch die zusammengesetzte Einheit

Meter pro Sekunde beschrieben werden.

Tatschlich konnten alle physik. Gren (nach langer und harter Arbeit) auf nur

7 Basiseinheiten zurckgefhrt werden.

Lnge l Meter m

Masse m Kilogramm kg

Zeit t Sekunde s

el. Stromstrke I Ampere A

Temperatur T Kelvin K

Lichtstrke I Candela cd

Stoffmenge v Mol mol

SI-Einheiten :

( = Systme International

dUnits )

ET 1 Grundlagen der Elektrotechnik 1 Hochschule fr Angewandte Wissenschaften Hamburg

16.03.2010 Meisel 15

Rckfhrung auf nachvollziehbare Basisgren

Beipiele:

1 Meter ist die Lnge der Strecke, die das Licht im Vakuum whrend des

Intervalls von 1/299792458 Sekunden durchluft.

1 Ampere ist die Strke eines elektrischen Gleichstromes, der durch zwei im

Vakuum parallel im Abstand 1m voneinander angeordnete, geradlinige, unendlich

lange Leiter und von vernachlssigbar kleinem kreisfrmigen Querschnitt flieend,

zwischen diesen Leitern pro 1m Leiterlnge eine Kraft 0.2*10

-6

N hervorruft.

1 Kilogramm ist die Masse des internationalen Kilogrammprototyps (immer noch).

.......

Die Basiseinheiten sind so beschaffen, dass Sie rckfhrbar sind

- auf einen Prototypen (frher),

- auf berall nachvollziehbare Experimente (aktueller Stand),

- auf Naturkonstanten, wie Plancksche Wirkungsquantum, Avogadrozahl, (Ziel).

ET 1 Grundlagen der Elektrotechnik 1 Hochschule fr Angewandte Wissenschaften Hamburg

16.03.2010 Meisel 16

2.3 Abgeleitete Einheiten

Alle phys. Gren knnen mit Hilfe der Basiseinheiten angegeben werden.

phys. Gre Einheit in Basiseinheiten

Flche A Quadratmeter

Geschwindigkeit v Meter pro Sekunde

Beschleunigung a Meter pro Sekunde

2

Kraft F Newton

Arbeit W Joule

Leistung P Watt

el. Spannung U Volt

el. Widerstand R Ohm

el. Ladung Q Coulomb

Kapazitt C Farad

Induktivitt L Henry

Beispiele:

2

m

s m

2

s m

2

s m kg N =

3

2

s m kg s Nm s J W = = =

2

2

s m kg Nm J = =

3

2

s A m kg A W V = =

3

2 2

s A m kg A V = = O

2

2 4

/ m kg A s V As F = =

2 2 2

s A m kg A Vs H = =

As C =

ET 1 Grundlagen der Elektrotechnik 1 Hochschule fr Angewandte Wissenschaften Hamburg

16.03.2010 Meisel 17

2.4 Grengleichungen

In Gleichungen sind physik. Gren miteinander verknpft.

Grengleichungen gelten immer und sind unabhngig von der gewhlten Einheit.

Wegen der Rechensicherheit sollten vorzugsweise Grengleichungen

verwendet werden.

Beispiel: Geschwindigkeit (v) = Weg (s) pro Zeiteinheit (t)

] [ } {

] [ } {

t t

s s

t

s

v

= =

Gleichungen mit physikalischer Gren in der obigen Schreibweise

(also mit Zahlenwert und Einheit) werden als Grengleichung bezeichnet.

1

1000

1

3600

9 9

4.5 4.5 4.5 3.6 16.2

2 2

km s m m m km km

v

t s s s h h h

= = = = = = =

konkretes Beispiel: Ein Fahrzeug fhrt in 2s einen Weg von 9m.

Damit betrgt seine Geschwindigkeit:

ET 1 Grundlagen der Elektrotechnik 1 Hochschule fr Angewandte Wissenschaften Hamburg

3. Grundbegriffe der Elektrotechnik

3.1 Klassische Experimente

3.1.1 Kraftwirkung

16.03.2010 Meisel 18

Fell und Kunststoffstab Seidentuch und Glasstab

s. www.physnet.uni-hamburg.de/ex/html/versuche

geriebener Kunst-

stoffstab bt an-

ziehende Kraft auf

Styroporkugeln

aus

geriebener Glas-

stoffstab bt an-

ziehende Kraft auf

Styroporkugeln

aus

ET 1 Grundlagen der Elektrotechnik 1 Hochschule fr Angewandte Wissenschaften Hamburg

16.03.2010 Meisel 19

abstoende Kraft

abstoende Kraft

anziehende Kraft

Zusammenfassung:

Es gibt zwei Polaritten (+ und -).

Gleiche Polaritten stoen sich ab.

Unterschiedliche Polaritten ziehen sich an.

s. Giancoli, Physik, Pearson Studium

ET 1 Grundlagen der Elektrotechnik 1 Hochschule fr Angewandte Wissenschaften Hamburg

16.03.2010 Meisel 20

3.2 Atomistische Struktur der Materie

Die Bausteine der Materie sind die Atome.

Das Atom besteht aus einem positiv geladenen Atomkern (Protonen und Neutronen)

und der negativen Elektronenhlle (Bohrsches Atommodell).

C e

19

10 602 . 1

=

3.2.1 Atomaufbau

Atom

Atomkern Atomhlle

Neutronen Protonen (+) Elektronen (-)

Die Anzahl der Protonen und Elektronen

eines (neutralen) Atoms ist gleich.

kg m

e

31

10 11 . 9

=

C q

p

19

10 602 . 1

+ =

e p

m m 1836 =

C q

n

0 =

e n

m m 1839 =

Elektronen

Protonen

Neutronen

ET 1 Grundlagen der Elektrotechnik 1 Hochschule fr Angewandte Wissenschaften Hamburg

16.03.2010 Meisel 21

BUNG: Elektrische Ladung Q

Wie viele Elektronen erzeugen eine Ladung von 1 Coulomb?

Einheit der elektrischen Ladung : Coulomb [Q] = 1C

ET 1 Grundlagen der Elektrotechnik 1 Hochschule fr Angewandte Wissenschaften Hamburg

16.03.2010 Meisel 22

Die Elektronen umkreisen auf Schalen den Kern.

Die maximale Anzahl der in einer Schale n existierenden Elektronen ist 2n

2

(2-8-18 .)

Die Elektronen der ueren Schale bezeichnet man als Valenzelektronen .

Beispiel:

Aluminium

13 P

12 N

- - -

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

-

s. www.iap.uni-bonn.de/P2K/applets/a2.html

Die Valenzelektronen bestimmen die chemischen Eigenschaften und viele

physikalische Eigenschaften (z.B. die elektrischen Eigenschaften ) eines Elementes.

ET 1 Grundlagen der Elektrotechnik 1 Hochschule fr Angewandte Wissenschaften Hamburg

16.03.2010 Meisel 23

Periodensystem der Elemente

Die Elemente sind geordnet nach der Anzahl der Protonen (Kernladungen).

von www.periodensystem.com

Edelgase :

volle uere Schale

ET 1 Grundlagen der Elektrotechnik 1 Hochschule fr Angewandte Wissenschaften Hamburg

16.03.2010 Meisel 24

Die meisten Stoffe bestehen aus mehreren zusammengesetzten Atomen (Moleklen)

wie z.B. H

2

O (Wasser), NaCl (Kochsalz) oder C

2

H

5

OH (Alkohol).

Die Bindung der Atome untereinander entsteht durch die Wechselwirkung zwischen

den ueren Elektronen.

Die Art der Bindung bestimmt die u.a. die elektrischen Eigenschaften des Stoffes.

Voraussetzung dafr, dass ein elektrischer Strom flieen kann, ist das Vorhandensein

elektrischer Ladungstrger. Das knnen sein:

- frei bewegliche Elektronen

- Ionen (Atome mit ungleicher Anzahl von Elektronen und Protonen)

ET 1 Grundlagen der Elektrotechnik 1 Hochschule fr Angewandte Wissenschaften Hamburg

16.03.2010 Meisel 25

3.2.2 Bindungsarten zwische Atomen (ausgewhlte Beispiele)

Die Bindung der Atome erfolgt so, dass der folgende energetisch gnstige Zustand

entsteht (Edelgaskonfiguration):

- 2 Elektronen in der inneren Schale

- 8 Elektronen in den brigen Schalen

Na Cl

Na+ Cl-

Beispiel: Kochsalz

3.2.2.1 Ionenbindung

Die Ionenbindung bindet die beteiligten Atome sehr stark, daraus folgt:

- hoher Schmelzpunkt

- geringe elektrische Leitfhigkeit

Natrium gibt ein Valenzelektron an Chlor ab, da dies energetisch gnstiger ist.

Das jetzt pos. Na-Atom (Na-Ion) und das jetzt neg. Cl-Atom (Cl-Ion) sind durch

elektr. Anziehungskrfte miteinander verbunden.

ET 1 Grundlagen der Elektrotechnik 1 Hochschule fr Angewandte Wissenschaften Hamburg

16.03.2010 Meisel 26

gefunden unter www.quarks.de

Kristallische Anordnung der Na+ und Cl- Ionen beim Kochsalz

Rasterkraftmikroskop

www.physik.unibas.ch

/Studium/studium_meyer.html

Cl

Na

ET 1 Grundlagen der Elektrotechnik 1 Hochschule fr Angewandte Wissenschaften Hamburg

16.03.2010 Meisel 27

Die Atome geben ein Auenelektron ab und werden zu positiven Ionen.

Die pos. Metallionen (Atomrmpfe) ordnen sich in kristalliner Form an (Kristallgitter).

3.2.2.2 Metallische Bindung

hexagonal dichteste

Kugelpackung

kubisch

flchenzentriert

kubisch

raumzentriert

Die Elektronen knnen sich im Kristallgitter

quasifrei bewegen (Elektronengas ).

Die freie Beweglichkeit der Elektronen erklrt

die gute Leitfhigkeit von Metallen.

Die neutralisierende Wirkung der Elektronen

hlt die pos Atomrmpfe zusammen.

+ + + + +

+ + + + +

+ + + + +

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

ET 1 Grundlagen der Elektrotechnik 1 Hochschule fr Angewandte Wissenschaften Hamburg

16.03.2010 Meisel 28

3.3 Elektrischer Strom I

Definition: Die gerichtete Bewegung von Ladungstrgern (Elektronen, Ionen)

bezeichnet man als elektrischen Strom.

Einheit: Ampere [I] = 1A

Bei einem Strom von einem Ampere (1A) fliet

eine Ladung von 1 Coulomb pro Sekunde.

+

+

+

+

+

+

+

technische Stromrichtung:

Die technische Stromrichtung ist die Richtung von positiv

angenommenen Ladungstrgern (historisch).

-

-

-

-

-

-

-

ET 1 Grundlagen der Elektrotechnik 1 Hochschule fr Angewandte Wissenschaften Hamburg

16.03.2010 Meisel 29

Frage: Elektrischer Strom I

Wie viele Elektronen flieen bei einem Strom von 1A

pro Sekunde durch den Drahtquerschnitt ?

ET 1 Grundlagen der Elektrotechnik 1 Hochschule fr Angewandte Wissenschaften Hamburg

16.03.2010 Meisel 30

3.4 Spannung

Definition: Ursache des elektrischen Stromes ist die elektrische Spannung.

Sie entsteht durch Ladungstrennung.

Dem Glasstab werden durch

Reibung Elektronen entrissen.

Glasstab ist positiv.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

s. Giancoli, Physik, Pearson Studium

ET 1 Grundlagen der Elektrotechnik 1 Hochschule fr Angewandte Wissenschaften Hamburg

16.03.2010 Meisel 31

Ursache Anwendung

chemische Spannungsreihe Batterie, Akkumulator

magn. Induktion Dynamo, Generator

Licht Solarzelle

elektrostat. Ladungstrennung Gewitter, Reibungselektrizitt

Wrme Thermoelement

Druck/Zug Piezoelement

Ladungen knnen auf unterschiedliche Weise getrennt werden:

ET 1 Grundlagen der Elektrotechnik 1 Hochschule fr Angewandte Wissenschaften Hamburg

Analogie: Strom fliet aufgrund der elektrischen Spannung.

Wasser fliet aufgrund von Geflle oder Druckunterschied.

Aufgrund der Anziehung zwischen den

getrennten Ladungen entsteht ein

Ladungstrgerstrom, der die Ladungs-

trennung wieder auszugleichen sucht.

Aufgrund des Druckunterschiedes

zwischen den Leitungsenden entsteht

ein Wasserstrom, der den Druckunter-

schied wieder auszugleichen sucht.

+

-

Elektronen-

strom

Wasser-

strom

hohe pot. Energie

niedrige

pot. Energie

ET 1 Grundlagen der Elektrotechnik 1 Hochschule fr Angewandte Wissenschaften Hamburg

16.03.2010 Meisel 33

Einheit: Volt

Die in SI-Basisgren angegebene Einheit ergibt sich aus der

Kraft, die eine bestimmte Spannung auf eine Ladung ausbt.

3

2

1 1 ] [ s A m kg V U = =

Zusammenfassung:

Spannung entsteht durch Ladungstrennung.

Die Hhe der Spannung ist proportional zur Kraft, welche auf die

Ladungstrger ausgebt wird.

Im Falle einer leitenden Verbindung zwischen den getrennten Ladungen

bewirkt diese Kraft einen Flu von beweglichen Ladungstrgern.

Die elektrische Spannung ist somit Ursache des elektrischen Stromes.

ET 1 Grundlagen der Elektrotechnik 1 Hochschule fr Angewandte Wissenschaften Hamburg

16.03.2010 Meisel 34

3.5 Leitungsmechanismen

3.5.1 Ladungstrger und Medien

Ladungstrger Medium Beispiele

Elektronen Metall Kupferkabel, Leiterbahn,

Elektronen,

Defektelektronen

Halbleiter

(z.B. Silizium, Germanium)

Transistoren, Computerchips

Elektronen Vakuum z.B. Bildrhre, Rntgenrhre,

Synchrotron

Ionen Elektrolyte (wrige Salz-

lsungen), Salzschmelzen

Elektrolyse, Batterie,

Akkumulator

Ionen Gas Gasentladungsrhre,

Glimmlampe, Blitz

ET 1 Grundlagen der Elektrotechnik 1 Hochschule fr Angewandte Wissenschaften Hamburg

16.03.2010 Meisel 35

3.5.2 Metallische Leitung

Liegt an einem metallischen Leiter eine Spannungsquelle an, so setzen sich die

freien Elektronen (Elektronengas) in Richtung des Elektronenmangels (pos. Pol) in

Bewegung.

Dieser Strom versucht die durch die Spannungsquelle verursachte Ladungstrennung

auszugleichen.

U

-

-

-

-

-

-

-

+

-

I

s. http://schulen.eduhi.at/riedgym/physik

ET 1 Grundlagen der Elektrotechnik 1 Hochschule fr Angewandte Wissenschaften Hamburg

16.03.2010 Meisel 36

3.5.3 Ionenleitung in Elektrolythen

In wssriger Kochsalzlsung sind die Na-Ionen und Cl-Ionen beweglich.

Durch Anlegen einer Spannung wandern die positiven Ionen (Na +) zur negativen

Elektrode (Kathode) und werden dort mit Elektronen versorgt.

Die negativen Ionen (Cl -) wandern zur positiven Elektrode (Anode) und geben dort

die berschuelektronen ab.

+

- I

U

Elektroden

Wasser

Anode

Kathode

ET 1 Grundlagen der Elektrotechnik 1 Hochschule fr Angewandte Wissenschaften Hamburg

16.03.2010 Meisel 37

3.6 Zusammenhang von Ladung und Strom

Strom ist die Bewegung von Ladungen.

Ist der Strom I innerhalb eines Zeitraumes At zeitlich konstant (zeitunabhngig), so

ergibt sich der Strom I aus der im Zeitraum At bewegten Ladungsmenge AQ und

es gilt:

Einheit der el. Ladung: Coulomb

t

Q

I

A

A

=

As C t I Q 1 1 ] [ ] [ ] [ = = =

dt

dq

t i = ) (

Ist der Strom i(t) zeitabhngig, dann muss der Zeitraum At auf den infinitesimalen

Zeitraum dt verkleinert werden und es gilt:

}

=

2

1

) (

t

t

dt t i Q

bzw.

Tafel

ET 1 Grundlagen der Elektrotechnik 1 Hochschule fr Angewandte Wissenschaften Hamburg

16.03.2010 Meisel 38

BUNG: Strom und Ladung 1

Der folgende Stromimpuls wurde gemessen.

a) Schtzen Sie die geflossene Ladungsmenge ab.

b) Welcher Elektronenzahl entspricht diese Ladungsmenge?

t/s

i(t)/mA

5

2

4

ET 1 Grundlagen der Elektrotechnik 1 Hochschule fr Angewandte Wissenschaften Hamburg

16.03.2010 Meisel 39

BUNG: Strom und Ladung 2

Mit welcher Geschwindigkeit bewegen sich die Elektronen durch einen Draht mit

einem Querschnitt von 1mm

2

bei einem Strom von 1A ?

Die Dichte der Leitungselektronen in Metallen betrgt etwa .

3

1

23

10

cm

n =

ET 1 Grundlagen der Elektrotechnik 1 Hochschule fr Angewandte Wissenschaften Hamburg

16.03.2010 Meisel 40

3.7 Wirkung des elektrischen Stromes

Wrme: (z.B. Heizplatten, Glhlampe, ..)

Kristallgitter wird durch die Leitungselektronen zu

Gitterschwingungen angeregt.

Magnetismus: (z.B. Motoren, .)

Bewegte Ladungen erzeugen ein Magnetfeld.

Licht: (z.B. LED, Gasentladungslampen, .)

Beim Zustandswechsel von Elektronen (Bahnwechsel) wird die

Energiedifferenz in Form von Lichtquanten abgegeben.

Chemie: (z.B. Elektrolyse, Akkumulator, .)

Im Elektrolyth bewegen sich die Ionen zu den Elektroden.

Durch Ladungsausgleich kommte es zu Materialabscheidungen

Piezoeffekt: (z.B. Schwingquarze, Mikropositionierer, ..)

Manche Kristalle reagieren auf Spannungsnderungen mit

mechanischer Verformung.

Elektrostatik: (z.B. Rauchgas-Filter, Kopierer, Laserdrucker, Lackieren, .)

Durch Aufbringen von Ladungen auf Krper, knnen diese

Krper in elektr. Feldern bewegt werden.

ET 1 Grundlagen der Elektrotechnik 1 Hochschule fr Angewandte Wissenschaften Hamburg

16.03.2010 Meisel 41

3.8 Elektrischer Widerstand

Die Atome des Leiters behindern den freien Flu der Elektronen.

Abhngig vom Material, der Temperatur (Atomschwingungen), der Leiterlnge und

dem Leiterquerschnitt wird dem Elektronenflu ein Widerstand entgegengesetzt.

Diese Eigenschaft von Leitern (bzw. Verbrauchern) wird als elektrischer

Widerstand bezeichnet.

Einheit: Ohm

2

2 3

[ ] 1 1 1

V kg m

A

A s

R = O = =

Elektronenflu

bei niedriger

Temperatur

Elektronenflu

bei hoher

Temperatur

s. http://schulen.eduhi.at/riedgym/physik

Richtung des

Elektronenflusses

3.8.1 Ursache

ET 1 Grundlagen der Elektrotechnik 1 Hochschule fr Angewandte Wissenschaften Hamburg

16.03.2010 Meisel 42

3.8.2 Erwnschte und unerwnschte Widerstnde

Widerstnde in Stromkreisen sind eine physikalische Tatsache.

Sie knnen erwnscht oder auch unerwnscht sein.

I.Allg. unerwnschte Widerstnde:

- Leitungswiderstnde (Leitungen, Leiterbahnen)

- Innenwiderstnde von Stromquellen

Erwnschte Widerstnde:

Heizplatte

Widerstnde als Bauelemente

fr elektronische Schaltungen

s. Wikipedia

ET 1 Grundlagen der Elektrotechnik 1 Hochschule fr Angewandte Wissenschaften Hamburg

16.03.2010 Meisel 43

3.9 Leitwert (weniger gebruchlich)

Der Kehrwert des elektrischen Widerstandes wird als Leitwert G bezeichnet.

Einheit: Siemens

2 3

2

[ ]

[ ]

[ ] 1 1 1

I A s

A

U V

kg m

G S = = = =

1

G

R

=

ET 1 Grundlagen der Elektrotechnik 1 Hochschule fr Angewandte Wissenschaften Hamburg

16.03.2010 Meisel 44

4. Der einfache Gleichstromkreis

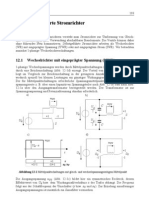

4.1 Technische Darstellung

Versuchsanordnung:

Batterie mit Lampe

Technische Darstellung:

Spannungsquelle mit Verbraucher

Batterie:

Spannung, Innenwiderstand

Leitung:

Material, Querschnitt, Lnge

Lampe:

Widerstand (temperaturabhngig)

Die Verbindungsleitungen der technischen

Darstellung sind widerstandslos.

Soll der Leitungswiderstand bercksichtigt

werden, so wird er explizit als Widerstand

gezeichnet.

+

-

U

Lampe

R

, i Batt

R

Leitung

R

ET 1 Grundlagen der Elektrotechnik 1 Hochschule fr Angewandte Wissenschaften Hamburg

16.03.2010 Meisel 45

BUNG: Versuchsanordnung und technische Darstellung

Geben Sie die technischen Darstellungen der Versuchsanordnungen an.

1

R

2

R

3

R

4

R

a)

1

R

2

R

3

R

4

R

5

R

6

R

b)

ET 1 Grundlagen der Elektrotechnik 1 Hochschule fr Angewandte Wissenschaften Hamburg

16.03.2010 Meisel 46

1

R

2

R

3

R

4

R

a)

1

R

2

R

3

R

4

R

5

R

6

R

b)

Tip: Ausgedehnte Knotenpunkte markieren und zu einem Punkt zusammenfassen ..

ET 1 Grundlagen der Elektrotechnik 1 Hochschule fr Angewandte Wissenschaften Hamburg

16.03.2010 Meisel 47

4.2 Idealisierte Spannungs- und Stromquellen

4.2.1 Ideale Spannungsquellen

Ideale Spannungsquellen zeichen sich dadurch aus,

dass ihre Spannung immer gleich und unabhngig

vom entnommenen Strom ist.

In der Realitt gibt es solche Quellen nicht, fr die

Schaltungsanalyse sind sie jedoch sehr ntzlich.

Unmgliche bzw. widersprchliche Schaltungen mit idealen Spannungsquellen:

I

+

-

ET 1 Grundlagen der Elektrotechnik 1 Hochschule fr Angewandte Wissenschaften Hamburg

16.03.2010 Meisel 48

4.2.2 Ideale Stromquellen

Ideale Stromquellen zeichen sich dadurch aus,

dass ihre Strom immer gleich und unabhngig

vom Auenwiderstand ist.

In der Realitt gibt es solche idealen Quellen nicht,

fr die Schaltungsanalyse sind sie jedoch sehr ntzlich.

Unmgliche bzw. widersprchliche Schaltungen mit idealen Stromquellen:

U

a

R

ET 1 Grundlagen der Elektrotechnik 1 Hochschule fr Angewandte Wissenschaften Hamburg

16.03.2010 Meisel 49

4.3 Ohmsches Gesetz

Das Ohmsche Gesetz beschreibt den Zusammenhang

zwischen Strom und Spannung im elektrischen Stromkreis:

R

U

I =

+

-

U

I

Experiment 1:

einstellbare Spannungsquelle

R

Stromhhe ist abhngig vom:

- Verbraucherwiderstand

- Hhe der eingestellten Spannung

U

I = f(U)

R = R

2

R = R

1

In diesem Experiment ist

die Spannung U Ursache

der Strom I Wirkung.

Ursache

W

i

r

k

u

n

g

ET 1 Grundlagen der Elektrotechnik 1 Hochschule fr Angewandte Wissenschaften Hamburg

16.03.2010 Meisel 50

I

R

Spannungsabfall ist abhngig vom:

- Verbraucherwiderstand

- Hhe des Stromes

I

U = f(I)

R = R

2

R = R

1

In diesem Fall ist

der Strom I Ursache

die Spannung U Wirkung.

Aus dem Ohmschen Gesetz folgt ebenfalls:

Der durch einen Widerstand R flieende Strom I setzt eine ber dem Widerstand R

liegende Spannung voraus. Diese Spannung wird als Spannungsabfall bezeichnet.

U

I R U =

Konstant-

stromquelle

Experiment 2:

einstellbare Stromquelle

Ursache

W

i

r

k

u

n

g

ET 1 Grundlagen der Elektrotechnik 1 Hochschule fr Angewandte Wissenschaften Hamburg

16.03.2010 Meisel 51

Fragen: Ohmsches Gesetz

+

-

U R

+

-

U R

I

I

+

-

U

R

I

Konstant-

strom-

quelle

U einstellbar, R konstant:

U konstant, R einstellbar:

I konstant, R einstellbar:

U = 10V, R = 5O, I = ?

U = 20V, R = 5O, I = ?

U = 10V, R = 5O, I = ?

U = 10V, R = 10O, I = ?

U = ? , R = 5O, I = 2A

U = ? , R = 10O, I = 2A

a)

b)

c)

d)

e)

f)

ET 1 Grundlagen der Elektrotechnik 1 Hochschule fr Angewandte Wissenschaften Hamburg

16.03.2010 Meisel 52

4.4 Leiterwiderstand

Der Widerstand R eines Leiters ist abhngig von

- der Lnge l des Leiters,

- dem Querschnitt A des Leiters,

- dem Material des Leiters ( : spezifischer Widerstand).

4.4.1 Leitergeometrie und spez. Widerstand

A

l

R =

l

A

Anm.:

Der Leiterquerschnitt wird

als konstant angenommen.

ET 1 Grundlagen der Elektrotechnik 1 Hochschule fr Angewandte Wissenschaften Hamburg

16.03.2010 Meisel 53

4.4.2 Spezifischer Widerstand

Material spez. Widerstand spez. Leitwert

Silber 0.016 62.5

Kupfer 0.0179 56

Aluminium 0.0286 35

m

mm

2

O

Der spez. Widerstand (rho) ist eine temperaturabhngige Materialkonstante.

In Tabellen wird der Wert fr eine bestimmte Temperatur (0C, 20C) blicherweise

in folgenden Einheiten angegeben:

m

mm

2

O

m

m

m

O =

O

2

oder

Der Kehrwert des spez. Widerstandes wird als spez. Leitwert k (kappa)

bezeichnet.

2

mm

m S

k

Anm.: bei einer Temperatur von 20C

ET 1 Grundlagen der Elektrotechnik 1 Hochschule fr Angewandte Wissenschaften Hamburg

16.03.2010 Meisel 54

BUNG: Spezifischer Widerstand

1. Kupfer besitzt einen spez. Leitwert von 56 S

.

m/mm

2

.

Wie gro ist der spezifische Widerstand in O

.

m?

2. Der spezifische Widerstand eines unbekannten Materials wird bestimmt und

betrgt 22 O

.

m.

Wie gro ist der spez. Widerstand in O

.

mm

2

/m?

ET 1 Grundlagen der Elektrotechnik 1 Hochschule fr Angewandte Wissenschaften Hamburg

16.03.2010 Meisel 55

BUNG: Leitergeometrie und Widerstand

1. Eine Kupferleitung soll durch eine Aluminiumleitung mit dem gleichen Widerstand

ersetzt werden. Wie muss der Querschnitt vergrert werden?

2. Auf einer Leiterplatte befinden sich Leiterbahnen der Dicke a=35 m und der

Breite b=0.2mm. Wie lang darf ein Leiterbahn (Cu) maximal sein, damit der

Widerstand 0.25 O nicht bersteigt?

3. Ein Gert bentigt eine Betriebsspannung von mindestens 8.5V bei einem

Strom von 2A. Das Gert wird ber eine Kupferleitung (einfache Lnge 25m)

von einer 9V Spannungsquelle versorgt.

Wie gro muss der Querschnitt der Leitung minimal sein?

ET 1 Grundlagen der Elektrotechnik 1 Hochschule fr Angewandte Wissenschaften Hamburg

16.03.2010 Meisel 56

Der spez. Widerstand eines Material ist temperaturabhngig und wird beschrieben

durch die ebenfalls materialabhngigen Temperaturbeiwerte o

20

und |

20

.

4.4.3 Widerstand und Temperatur

| | ) 20 ( 1

20 20

C a R R + = 0

Fr hhere Temperaturen verwendet man besser:

| |

2

20 20

) 20 ( ) 20 ( 1 C C a R R + + = 0 | 0

Bis etwa 200C steigt der Widerstand nherungsweise linear mit der Temperatur 0

(theta) und wird hinreichend genau beschrieben durch:

W

i

d

e

r

s

t

.

(

o

.

E

i

n

h

.

)

200 400 600

Temperatur 0 in C

Konstantan

Graphit

Kupfer

ET 1 Grundlagen der Elektrotechnik 1 Hochschule fr Angewandte Wissenschaften Hamburg

16.03.2010 Meisel 57

Material spez. Widerstand

Silber 0.016 3.8 0.7

Kupfer 0.0179 3.9 0.6

Aluminium 0.0286 3.8 1.3

Eisen 0.10 . 0.15 4.5 . 6 6

Wolfram 0.055 4.1 1

Konstantan 0.5 -0.04 -

Graphit 6 . 80 -0.003 -0.005

m

mm

2

O

K

a

3

20

10

2 6

20

10 K

|

ET 1 Grundlagen der Elektrotechnik 1 Hochschule fr Angewandte Wissenschaften Hamburg

16.03.2010 Meisel 58

BUNG: Temperaturabhngigkeit des Widerstandes

Eine Glhlampe mit einer Wolframwendel nimmt bei der Betriebstemperatur

von 2200 C einen Strom von 1A bei einer Spannung von 220V auf.

a) Wie gro ist der Einschaltstrom bei 20C?

b) Wie gro ist der Einschaltstrom, wenn die Lampe mit 520 C

vorgedimmt wird ?

1.

Ein Kupferdraht hat bei 12 C einen Widerstand von 3.42 O.

Nach Erwrmung des Kupferdrahtes wird ein Widerstand von 4.21 O gemessen.

Wie gro ist die Temperatur?

2.

ET 1 Grundlagen der Elektrotechnik 1 Hochschule fr Angewandte Wissenschaften Hamburg

16.03.2010 Meisel 59

4.5 Arbeit

Fliet Strom durch einen Widerstand, so erwrmt sich dieser.

Ursache hierfr sind die Reibungsverluste der Elektronen am Atomgitter.

James Prescott Joule hat bereits 1840 experimentell heraus-

gefunden, dass zwischen dem Strom I, dem Widerstand R

und der freigesetzten Wrmeenergie W (= Arbeit) der folgende

Zusammenhang besteht (Joulsches Gesetz):

t R I W =

2

Mit dem Ohmschen Gesetz folgt daraus: R I U =

t I U W =

Einheit der Arbeit (Energie): Joule

2

2

1 1 1 1 ] [

s

m kg

Nm Ws J W = = = =

ET 1 Grundlagen der Elektrotechnik 1 Hochschule fr Angewandte Wissenschaften Hamburg

16.03.2010 Meisel 60

Umwandlung mechanischer Energie

in Wrme (Versuch von Joule)

siehe http://leifi.physik.uni-muenchen.de/

web_ph09/ geschichte/07waermestoff/stoff.htm

R

I

W m g h =

Umwandlung elektrischer Energie

in Wrme

T m c W A =

Zusammenhang zwischen der zugefhrten Energie (Wrmemenge W) und der

Temperaturerhhung AT eines Krpers. (c : spezifische Wrmekapazitt)

Erwrmung

von Wasser

t R I W =

2

ET 1 Grundlagen der Elektrotechnik 1 Hochschule fr Angewandte Wissenschaften Hamburg

16.03.2010 Meisel 61

4.6 Leistung

Leistung ist definiert als die pro Zeiteinheit geleistete Arbeit:

t

W

P =

I U P =

Fr die elektrische Leistung folgt somit: I U

t

t I U

t

W

P =

= =

Einheit der Leistung: Watt

3

2

1 1 1 1 ] [

s

m kg

s

Nm

s

J

W P = = = =

R

U

R I P

2

2

= = oder auch

ET 1 Grundlagen der Elektrotechnik 1 Hochschule fr Angewandte Wissenschaften Hamburg

16.03.2010 Meisel 62

Fragen: Arbeit und Leistung 1

1. A behauptet, um die Leistung eines Wasserkochers (220V) zu erhhen msse

man den Widerstand der Heizwicklung hher machen. Begrndung: wg.

B behauptet das Gegenteil, wg. .

Wer hat recht und warum?

R I P =

2

R

U

P

2

=

2. A behauptet, dass bei einem Blitz vor allem die Leistung hoch ist.

B behauptet, dass bei einem Blitz vor allem die Arbeit (Energie) hoch ist.

Wer hat recht und warum?

ET 1 Grundlagen der Elektrotechnik 1 Hochschule fr Angewandte Wissenschaften Hamburg

16.03.2010 Meisel 63

BUNG: Arbeit und Leistung 2

1. Zwischen der zugefhrten Energie (Wrmemenge W) und der Temperatur-

erhhung AT eines Krpers gilt der folgende Zusammenhang:

T m c W A =

m : Masse des Krpers

c : spez. Wrmekapazitt

Material spez. Wrmekapazitt

Kupfer 0.385

Wolfram 0.134

Wasser 4.187

K g

J

c

a. Welche Energiemenge wird bentigt, um 2 Liter Wasser (m=2kg) von 20C

auf 80C zu erwrmen?

b. Welche Leistung muss ein Wasserkocher besitzen, um das in

8 Minuten zu schaffen.

gilt nherungsweise im

Bereich 0C 100C.

ET 1 Grundlagen der Elektrotechnik 1 Hochschule fr Angewandte Wissenschaften Hamburg

16.03.2010 Meisel 64

2. Welche Leistung muss ein Durchlauferhitzer aufbringen, um einen Wasserstrom

von 0.2l/s um 30C zu erwrmen?

3. Wie lange braucht ein Mensch (ca. 0.1PS),

um mit Hilfe eines Dynamos

0.2 Liter Wasser um 80C zu erwrmen.

Anm.: 1PS entspricht etwa 735W

BUNG: Arbeit und Leistung 3

Bild von www.planet-wissen.de

Das könnte Ihnen auch gefallen

- Das ElektroschutzkonzeptDokument13 SeitenDas ElektroschutzkonzeptMagomed Abubakarov100% (2)

- Aufgabensammlung ElektrotechnikDokument188 SeitenAufgabensammlung Elektrotechnikhafida hafoudaNoch keine Bewertungen

- NullungDokument3 SeitenNullungAleksandar PopovicNoch keine Bewertungen

- 02 Grundlagen Elektrotechnik PDFDokument60 Seiten02 Grundlagen Elektrotechnik PDFFabian SchillingNoch keine Bewertungen

- Elektrotechnischer Handwerk BildzeichenDokument14 SeitenElektrotechnischer Handwerk BildzeichenejrgeioghioNoch keine Bewertungen

- Konzept Ada Schein Pruefung deDokument8 SeitenKonzept Ada Schein Pruefung deFatih SariNoch keine Bewertungen

- Elektrotechnik - Gesteuerte QuellenDokument28 SeitenElektrotechnik - Gesteuerte QuellendjhousecatNoch keine Bewertungen

- Vorlesungsskript WS09 10Dokument91 SeitenVorlesungsskript WS09 10HansNoch keine Bewertungen

- Sensoren für Temperatur, Feuchte und Gaskonzentrationen: Kompendium Messtechnik und Sensorik, Teil 10Von EverandSensoren für Temperatur, Feuchte und Gaskonzentrationen: Kompendium Messtechnik und Sensorik, Teil 10Bewertung: 5 von 5 Sternen5/5 (1)

- Sensoren und Sensorsignalauswertung: Kompendium Messtechnik und Sensorik, Teil 6Von EverandSensoren und Sensorsignalauswertung: Kompendium Messtechnik und Sensorik, Teil 6Bewertung: 5 von 5 Sternen5/5 (1)

- Kompendium Messdatenerfassung und -auswertung: Ein Grundlagenüberblick für Studium und BerufVon EverandKompendium Messdatenerfassung und -auswertung: Ein Grundlagenüberblick für Studium und BerufNoch keine Bewertungen

- Abc der Kondensatoren: Grundlagen, Kenngrößen und KondensatortypenVon EverandAbc der Kondensatoren: Grundlagen, Kenngrößen und KondensatortypenWürth ElektronikBewertung: 4 von 5 Sternen4/5 (1)

- Sensoren für Dehnung, Abstand, Füllstand und Winkel: Kompendium Messtechnik und Sensorik, Teil 7Von EverandSensoren für Dehnung, Abstand, Füllstand und Winkel: Kompendium Messtechnik und Sensorik, Teil 7Bewertung: 5 von 5 Sternen5/5 (1)

- Sensoren für Kraft, Druck, Drehmoment und Durchfluss: Kompendium Messtechnik und Sensorik, Teil 9Von EverandSensoren für Kraft, Druck, Drehmoment und Durchfluss: Kompendium Messtechnik und Sensorik, Teil 9Bewertung: 5 von 5 Sternen5/5 (1)

- Wie misst man mit dem Oszilloskop?: Technik, Geräte, Messpraxis mit über 150 MessbeispielenVon EverandWie misst man mit dem Oszilloskop?: Technik, Geräte, Messpraxis mit über 150 MessbeispielenNoch keine Bewertungen

- Spannung, Strom, Leistung und Frequenz: Kompendium Messtechnik und Sensorik, Teil 4Von EverandSpannung, Strom, Leistung und Frequenz: Kompendium Messtechnik und Sensorik, Teil 4Bewertung: 5 von 5 Sternen5/5 (1)

- Kompendium Messtechnik und Sensorik: Ein Grundlagenüberblick für die PraxisVon EverandKompendium Messtechnik und Sensorik: Ein Grundlagenüberblick für die PraxisNoch keine Bewertungen

- Get 2Dokument19 SeitenGet 2XtrmLoboNoch keine Bewertungen

- Haseborg Et Al 2023 Fit Für Die Prüfung ElektrotechnikDokument331 SeitenHaseborg Et Al 2023 Fit Für Die Prüfung ElektrotechnikKratzy CruzNoch keine Bewertungen

- Industriemeister Elektrotechnik IHKDokument4 SeitenIndustriemeister Elektrotechnik IHKEckert Schulen0% (2)

- Selbstgeführte StromrichterDokument18 SeitenSelbstgeführte Stromrichteranton99100% (1)

- DKE Roadmap Smart Grid 230410 DeutschDokument72 SeitenDKE Roadmap Smart Grid 230410 Deutschscribd_ingeNoch keine Bewertungen

- RegelungstechnikDokument9 SeitenRegelungstechnikburakickinNoch keine Bewertungen

- Aufgaben Und Lösungen Zur Fachkunde Elektrotechnik: Europa-FachbuchreiheDokument10 SeitenAufgaben Und Lösungen Zur Fachkunde Elektrotechnik: Europa-FachbuchreihealadindejNoch keine Bewertungen

- PvapneuDokument16 SeitenPvapneulucio_jolly_rogerNoch keine Bewertungen

- KompensationDokument52 SeitenKompensationPier PaoloNoch keine Bewertungen

- De Hagertipp21 11de0156 Din18015Dokument12 SeitenDe Hagertipp21 11de0156 Din18015zglogovNoch keine Bewertungen

- Technische Anschlussbedingungen Im NiederspannungsnetzDokument48 SeitenTechnische Anschlussbedingungen Im NiederspannungsnetzElla MugorskiNoch keine Bewertungen

- ESKAP Blindstromkompensation GrundlagenDokument18 SeitenESKAP Blindstromkompensation GrundlagenLampros LampropoulosNoch keine Bewertungen

- Fachkunde Elektrotechnik: Europa-FachbuchreiheDokument20 SeitenFachkunde Elektrotechnik: Europa-FachbuchreihealadindejNoch keine Bewertungen

- Arbeitsblätter Fachkunde Elektrotechnik: 2. AuflageDokument20 SeitenArbeitsblätter Fachkunde Elektrotechnik: 2. AuflageТаня ГрошковаNoch keine Bewertungen

- Elektrische Anlagen Wohngebuten HEA-RAL-678Dokument6 SeitenElektrische Anlagen Wohngebuten HEA-RAL-678alejj2010Noch keine Bewertungen

- De Hagertipp21 11de0156 Din18015Dokument12 SeitenDe Hagertipp21 11de0156 Din18015TDe5172356Noch keine Bewertungen

- Teil Teil 1 Der Gesellenprüfung Prüfung 1 Bewertungsbogen Schriftliche Aufgabenstellung. Name - GesamtbearbeitungszeitDokument11 SeitenTeil Teil 1 Der Gesellenprüfung Prüfung 1 Bewertungsbogen Schriftliche Aufgabenstellung. Name - GesamtbearbeitungszeitLong Kiều ĐìnhNoch keine Bewertungen

- VDE Kompendium ElektromobilitätDokument74 SeitenVDE Kompendium ElektromobilitätaxeldubNoch keine Bewertungen

- Installationstechnik 01.00 2014 Web ZDokument29 SeitenInstallationstechnik 01.00 2014 Web Zf.lastNoch keine Bewertungen

- Zusammenfassung PotentialausgleichDokument2 SeitenZusammenfassung PotentialausgleichKristen RodriguezNoch keine Bewertungen

- Handbuch AbbDokument56 SeitenHandbuch AbbMensur SerdarevićNoch keine Bewertungen

- Lernfeldbericht LF6Dokument10 SeitenLernfeldbericht LF6RiesenmonsterNoch keine Bewertungen

- SchutzmassnahmenDokument22 SeitenSchutzmassnahmenkarlTronxoNoch keine Bewertungen

- Ea Test LeitungsschutzDokument4 SeitenEa Test LeitungsschutzGurjit Singh KullarNoch keine Bewertungen

- Lernfeld 5 - 13 - LeseprobeDokument20 SeitenLernfeld 5 - 13 - LeseprobeLaki Lucijano0% (1)

- Formelsammlung ElektrotechnikDokument6 SeitenFormelsammlung ElektrotechnikjoeNoch keine Bewertungen

- Mikrosystem in Der Mess-, Steuer - Und RegelungstechnikDokument15 SeitenMikrosystem in Der Mess-, Steuer - Und Regelungstechnikcappolo699Noch keine Bewertungen

- SteuerungstechnikDokument26 SeitenSteuerungstechnikTomasz FrydekNoch keine Bewertungen

- RPB 7-8 Verstaerker Mit Roehren Und Transistoren OcrDokument143 SeitenRPB 7-8 Verstaerker Mit Roehren Und Transistoren OcrMitch NackerNoch keine Bewertungen

- Skript ElektronikDokument39 SeitenSkript ElektronikRebit BeritNoch keine Bewertungen

- Elektroinstallation Stromversorgung Schutzmaßnahmen: Arbeitsmaterial Ausbildung ITSDokument50 SeitenElektroinstallation Stromversorgung Schutzmaßnahmen: Arbeitsmaterial Ausbildung ITSMaher Dehni100% (1)

- Elektrotechnik1 BeispieleDokument205 SeitenElektrotechnik1 BeispieletristheimNoch keine Bewertungen

- Stromrichter Und MaschinenDokument28 SeitenStromrichter Und Maschinenanton99Noch keine Bewertungen

- 1 - Grundlagen Der Elektrotechnik IDokument276 Seiten1 - Grundlagen Der Elektrotechnik IRamyAyashNoch keine Bewertungen

- EMV PraxisDokument32 SeitenEMV Praxismuralli@bol.com.brNoch keine Bewertungen

- Dahlander SchaltungDokument10 SeitenDahlander Schaltunget679j5gdw3659jjg100% (1)

- SIMATIC - S7-1200 Technfolien (2015)Dokument72 SeitenSIMATIC - S7-1200 Technfolien (2015)Jorge_Andril_5370Noch keine Bewertungen

- 1631 PDFDokument28 Seiten1631 PDFali83Noch keine Bewertungen

- Elektronik ZusammenfassungDokument29 SeitenElektronik ZusammenfassungTai Ying WuNoch keine Bewertungen

- KNXJournal 2008-n1Dokument60 SeitenKNXJournal 2008-n1Miguel AlexanderNoch keine Bewertungen

- BGUV-vorschrift3 DurchfuehrungsanweisungenDokument22 SeitenBGUV-vorschrift3 DurchfuehrungsanweisungennetrocketNoch keine Bewertungen