Beruflich Dokumente

Kultur Dokumente

Eisenberg Grammatik Und Norm PDF

Eisenberg Grammatik Und Norm PDF

Hochgeladen von

Sandra Brachet-Cota0 Bewertungen0% fanden dieses Dokument nützlich (0 Abstimmungen)

2 Ansichten2 SeitenOriginaltitel

Eisenberg Grammatik und Norm.pdf

Copyright

© © All Rights Reserved

Verfügbare Formate

PDF, TXT oder online auf Scribd lesen

Dieses Dokument teilen

Dokument teilen oder einbetten

Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?

Sind diese Inhalte unangemessen?

Dieses Dokument meldenCopyright:

© All Rights Reserved

Verfügbare Formate

Als PDF, TXT herunterladen oder online auf Scribd lesen

0 Bewertungen0% fanden dieses Dokument nützlich (0 Abstimmungen)

2 Ansichten2 SeitenEisenberg Grammatik Und Norm PDF

Eisenberg Grammatik Und Norm PDF

Hochgeladen von

Sandra Brachet-CotaCopyright:

© All Rights Reserved

Verfügbare Formate

Als PDF, TXT herunterladen oder online auf Scribd lesen

Sie sind auf Seite 1von 2

Aus: Eisenberg, P. (2000). Grundriss der deutschen Grammatik. Das Wort.

Stuttgart; Weimar:

Metzler. S. 8-10

1.2 Grammatik und Norm

Gutes Deutsch und Standarddeutsch

Wer sich irgendwo als Grammatiker oder Deutschlehrer zu erkennen gibt, muss damit

rechnen, dass man ihn nach dem guten und richtigen Deutsch fragt. Kann man sagen Wir

fahren nach Ikea? Heißt es richtig dieselbe Farbe oder die gleiche Farbe? Und darf

man neben am Montag abend auch am Montagabend, am Montag Abend oder sogar

am montag Abend schreiben? Viele Leute meinen, Grammatik sei vor allem dazu da,

gutes von schlechtem und richtiges von falschem Deutsch zu unterscheiden.

Dass man Germanisten eine besondere Qualiğ kation zuschreibt, solche Auskünfte zu

geben, ist die eine Sache. Die andere und wichtigere ist folgende. Eine große Mehrheit

der Sprachteilhaber ist sich sicher, dass es das gute und richtige Deutsch tatsächlich ir-

gendwo gibt. Wo es sich in welcher Form aufhält, weiß man nicht genau. Aber es existiert.

Walther Dieckmann nennt solche Annahmen einer Volkslinguistik »eine Form der Ausei-

nandersetzung mit Sprache aus eigenem Recht« (1991: 371; dazu auch Brekle 1986; An-

tos 1996; I. Paul 1999).

Erfahrungen von Sprachberatungsstellen wie der beim Aachener Grammatischen Te-

lefon oder bei der Duden-Redaktion bestätigen das. Die Auskunft gebenden Mitarbeiter

werden kaum einmal um ihre Ansicht zu diesem oder jenem Problem gebeten. Meist wird

vielmehr gefragt, wie es sich denn ›wirklich‹ verhalte. Ist die Antwort nicht klipp und klar,

so ruft sie Enttäuschung und oft genug querulierendes Beharren hervor. Es müsse doch

möglich sein, eine Entscheidung zu treffen (Berger 1968; Stetter 1995; Wermke 2007).

Dass viele an das gute Deutsch glauben, ist noch kein Grund, eine normative Gramma-

tik zu schreiben. Die Linguistik ist eine empirische Wissenschaft, was sonst. Eine empi-

risch fundierte Grammatik ist deskriptiv, nicht präskriptiv. Sie beschreibt, was ist, und

nicht, was nach Meinung irgendwelcher Leute sein soll. Dennoch bleibt die Frage, woher

das sichere Wissen von einer sprachlichen Norm kommt und worin diese bestehen könnte.

Es kann ja nicht auf sich beruhen, wenn die Mehrheit der Sprecher die Existenz einer

Sprachnorm unterstellt, die Mehrheit der Sprachwissenschaftler aber davon nichts wis-

sen möchte.

Der Realisierung einer deskriptiven Grammatik stehen zudem hohe praktische und

theoretische Hürden im Wege. Soll die Grammatik etwa das Standarddeutsche beschrei-

ben, so muss der Standard aus dem Kontinuum der Varietäten isoliert werden. Allein die

Frage, ob das Standarddeutsche auf die Bundesrepublik Deutschland beschränkt werden

kann oder soll und wie man es mit dem in Österreich und der Schweiz gesprochenen und

geschriebenen Deutsch vermittelt, wird ganz unterschiedlich beantwortet (dazu Polenz

1990; Ammon 1995; Takahashi 1996).

Eine Verständigung über den Standard ist schwierig, aber noch schwieriger ist die Be-

schaffung geeigneter Daten. Denn eigentlich genügt es nicht einmal, authentische Daten

zu bearbeiten, sondern man müsste auch über statistische Verteilungen Bescheid wissen.

Wieviele Leute reden tatsächlich so, wie die Grammatiker annehmen? Beschreiben wir

nicht eine Sprachform, die es so gar nicht gibt? Geht man solchen Fragen mit einiger

Konsequenz nach, verselbständigt sich das Datensammeln sofort und aus der Grammatik

wird nichts mehr.

Gelingt eine Verständigung über den Standard, erhebt sich als nächste die Frage nach

Konsistenz und Vollständigkeit der Grammatik. Eine vollständige Grammatik soll die

ganze Sprache beschreiben. Aber, so sagt die neuere Linguistik, sie soll auch nicht mehr

als diese Sprache beschreiben, d. h. sie soll genau auf die Sprache passen. Es muss eine

Grenze gezogen werden zwischen Einheiten, die zum Deutschen gehören, und solchen,

für die das nicht gilt. Deskription und Präskription sind nicht ohne weiteres zu trennen.

Die in 1.1 angesprochenen kombinatorischen Regularitäten legen den Umfang fest, in

dem Daten von einer Grammatik erfasst werden. Natürlich besteht dann zum Beispiel die

Gefahr, dass man als Grammatiker bestimmte Daten ausschließt, weil sie die Regularitä-

ten komplizieren. Andererseits ist ein Deskriptivismus nicht blind. Nicht alles, was ir-

gendwo geäußert wird, gehört unbesehen zum Deutschen.

Die Sprache als Menge von wohlgeformten Einheiten und die Grammatik als Speziğ -

kation der Regularitäten, die genau auf diese Menge von Einheiten passt und damit selbst

zwischen grammatisch und ungrammatisch trennt, bringt die Möglichkeit von reiner De-

skription ins Wanken. Im Deutschen gibt es tausende von Formvarianten und Doppelfor-

men, die der Grammatikschreibung als sog. Zweifelsfälle entgegentreten (Muthmann

1994; W. P. Klein 2003). Die Grammatik bewertet solche Zweifelsfälle, indem sie feststellt,

warum und wo sie auftreten. In diesem Sinne bleibt es Aufgabe der Grammatik, zwi-

schen richtig und falsch zu unterscheiden (s. u.).

Ist damit aber das Normproblem überhaupt getroffen? Sehr häuğ g bezeichnet man eine

Sprache wie das Deutsche als ›natürlich‹, um sie von ›künstlichen‹ wie Logikkalkülen oder

Programmiersprachen zu unterscheiden. Aber die Unterscheidung impliziert mehr. Das

Reden von natürlichen Sprachen bringt das Normproblem in gewisser Weise zum Ver-

schwinden. Ist die menschliche Sprache ein Stück Natur, dann können wir sie von außen

betrachten wie die Natur überhaupt. Sie wäre uns als natürlicher Gegenstand gegeben.

Sprachliche Normen dagegen versteht man als gesellschaftliche oder soziale Normen. Mit

ihnen hätte die Sprachwissenschaft nichts zu tun (afğ rmativ so z. B. Pinker 1996: 431 ff.).

Einen im Ergebnis vergleichbaren Standpunkt beziehen Sprachwissenschaftler häuğ g,

indem sie den Gegensatz zwischen Sprachsystem und Sprachnorm hervorheben. Im Zen-

trum der Sprachwissenschaft stehe die Erforschung des Sprachsystems, die Sprachnorm

sei von nur marginalem Interesse. Die Begriffe System und Norm sind jedoch durchaus

und sogar in mehrfacher Weise aufeinander beziehbar. Zeichnen wir eine mögliche Ar-

gumentationslinie in Kürze nach (vgl. z. B. Coseriu 1971; Hartung 1977; Busse 2006; W. P.

Klein 2009).

Die grammatischen Regularitäten unserer Sprache brauchen nicht bewusst zu sein,

aber sie sind verbindlich. Wir erwerben sie und halten uns an sie. Man hat sie deshalb

implizite Normen genannt.

Eine ausformulierte Phonologie oder Syntax sind Theorien über die Regularitäten, auf

denen das Sprechen basiert. Insofern machen sie eine implizite Norm explizit. Sagt die

Theorie etwas Zutreffendes aus, dann werden Regularitäten des Systems fassbar, sie sind

uns bekannt. Sind Regularitäten einmal formuliert, kann es vom Beschreiben des Systems zum

Vorschreiben mithilfe einer normativen Regel ganz schnell gehen. Keine de-

skriptive Grammatik ist davor gefeit, dass sie normativ verwendet wird.

Das könnte Ihnen auch gefallen

- Deutsche Grammatik: Eine Sprachlehre für Beruf, Studium, Fortbildung und Alltag: Eine Sprachlehre für Beruf, Studium, Fortbildung und AlltagVon EverandDeutsche Grammatik: Eine Sprachlehre für Beruf, Studium, Fortbildung und Alltag: Eine Sprachlehre für Beruf, Studium, Fortbildung und AlltagNoch keine Bewertungen

- Engel Deutsche GrammatikDokument885 SeitenEngel Deutsche Grammatiklorenzi200986% (7)

- Deutsche Grammatik: Die unverzichtbaren Grundlagen der SchriftspracheVon EverandDeutsche Grammatik: Die unverzichtbaren Grundlagen der SchriftspracheBewertung: 4 von 5 Sternen4/5 (10)

- Deutsche Grammatik Regeln Normen Sprachgebrauch Jahrbuch 2008Dokument389 SeitenDeutsche Grammatik Regeln Normen Sprachgebrauch Jahrbuch 2008sinavim100% (1)

- (Ludger Hoffmann, Ludger Hoffmann) SprachwissenschDokument968 Seiten(Ludger Hoffmann, Ludger Hoffmann) SprachwissenschTeresaNoch keine Bewertungen

- Beiträge Zur Marxistischen Erkenntnistheorie - Alfred SchmidtDokument277 SeitenBeiträge Zur Marxistischen Erkenntnistheorie - Alfred SchmidtTxavo Hesiaren100% (1)

- Türkisch effektiv: Lernwörterbuch der türkischen Sprache auf Grundlage der WorthäufigkeitVon EverandTürkisch effektiv: Lernwörterbuch der türkischen Sprache auf Grundlage der WorthäufigkeitNoch keine Bewertungen

- Diplomarbeit - PraepositionDokument98 SeitenDiplomarbeit - Praepositionapi-3837941100% (4)

- Deutschpflicht auf dem Schulhof?: Warum wir Mehrsprachigkeit brauchenVon EverandDeutschpflicht auf dem Schulhof?: Warum wir Mehrsprachigkeit brauchenNoch keine Bewertungen

- Dialekt und Standardsprache in der Deutschdidaktik: Eine EinführungVon EverandDialekt und Standardsprache in der Deutschdidaktik: Eine EinführungNoch keine Bewertungen

- Phraseme in FremspracheunterrichtDokument16 SeitenPhraseme in FremspracheunterrichtMadalina Gheorghe100% (2)

- Theorien Der Kommunikations - Und MedienwissenschaftDokument4 SeitenTheorien Der Kommunikations - Und Medienwissenschaftkathi-trinaNoch keine Bewertungen

- Psychomotorische GewaltpräventionDokument580 SeitenPsychomotorische Gewaltpräventionmike960Noch keine Bewertungen

- Anglizismen 14 in Der Deutschen SpracheDokument20 SeitenAnglizismen 14 in Der Deutschen SpracheWolfgang KriegerNoch keine Bewertungen

- Feist Gotische Etymologie 1888Dokument188 SeitenFeist Gotische Etymologie 1888Ricky JamesNoch keine Bewertungen

- Handbuch geschlechtergerechte Sprache: Wie Sie angemessen und verständlich gendernVon EverandHandbuch geschlechtergerechte Sprache: Wie Sie angemessen und verständlich gendernNoch keine Bewertungen

- Azami-Mündliche LernerspracheDokument22 SeitenAzami-Mündliche Lernersprachefreshta.azami2018Noch keine Bewertungen

- Sprachliche Zweifelsfälle Im Deutschen: Wolf Peter KleinDokument368 SeitenSprachliche Zweifelsfälle Im Deutschen: Wolf Peter KleinIvanka ChepchurNoch keine Bewertungen

- Ulrich Windhab - Ist Deutsch Eine Sprache - Und Wenn Ja, Wie VieleDokument29 SeitenUlrich Windhab - Ist Deutsch Eine Sprache - Und Wenn Ja, Wie VieleSerena Pantè100% (1)

- AnglizismenDokument8 SeitenAnglizismenWalid AhmadNoch keine Bewertungen

- Grundriss Der Gotischen Etymologie (1888) PDFDokument194 SeitenGrundriss Der Gotischen Etymologie (1888) PDF김동훈0% (1)

- Definitonen Der Sprache - PPT Die Drei Ebenen Der SpracheDokument26 SeitenDefinitonen Der Sprache - PPT Die Drei Ebenen Der SpracheGogaie SmekerNoch keine Bewertungen

- Ahnlichkeit Analogie Und Homonymie-LibreDokument19 SeitenAhnlichkeit Analogie Und Homonymie-LibrePaoRobledoNoch keine Bewertungen

- Wort – Satz – Sprache: Eine Hinführung zur SprachwissenschaftVon EverandWort – Satz – Sprache: Eine Hinführung zur SprachwissenschaftNoch keine Bewertungen

- Gramatika Na Germanskiot JazikDokument4 SeitenGramatika Na Germanskiot JazikDjijan DemirovskiNoch keine Bewertungen

- Das Phänomen Des Numerus Und Der Plural Der Deutschen SubstantiveDokument46 SeitenDas Phänomen Des Numerus Und Der Plural Der Deutschen SubstantiveElmo idemNoch keine Bewertungen

- 10.1515 9783110813623.15Dokument6 Seiten10.1515 9783110813623.15Elif KocaNoch keine Bewertungen

- Damit Das Grammatische Abendland Nicht UDokument17 SeitenDamit Das Grammatische Abendland Nicht UAynur KocNoch keine Bewertungen

- Luxemburger Standarddeutsch: Wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache in LuxemburgVon EverandLuxemburger Standarddeutsch: Wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache in LuxemburgNoch keine Bewertungen

- Warum 2Dokument9 SeitenWarum 2Terâf LindaNoch keine Bewertungen

- Eisenberg - Grammatische Integration Von FremdwörternDokument27 SeitenEisenberg - Grammatische Integration Von FremdwörternFrederick MummNoch keine Bewertungen

- Siebenhaar Voegeli Ipr PDFDokument13 SeitenSiebenhaar Voegeli Ipr PDFLisan Ad-DinNoch keine Bewertungen

- Grundriss Der Gotischen EtymologieDokument194 SeitenGrundriss Der Gotischen EtymologieAtraNoch keine Bewertungen

- 30 FP Abstrakt Und Konkret Vii2015Dokument67 Seiten30 FP Abstrakt Und Konkret Vii2015Emmanuel NendobeNoch keine Bewertungen

- Funktionale Besonderheiten Kroatischer SchimpfwörterDokument14 SeitenFunktionale Besonderheiten Kroatischer SchimpfwörterJeste10Noch keine Bewertungen

- Fachsprachen Und Der AlltagDokument14 SeitenFachsprachen Und Der AlltagFederico MoriNoch keine Bewertungen

- 10.1515 - Infodaf 2018 0076Dokument34 Seiten10.1515 - Infodaf 2018 0076Edirne GermanistikNoch keine Bewertungen

- Hofer - Phraseologismen Im Wörterbuch Der Nationalen Varianten Der Deutschen Standardsprache PDFDokument13 SeitenHofer - Phraseologismen Im Wörterbuch Der Nationalen Varianten Der Deutschen Standardsprache PDFlorenzh_1Noch keine Bewertungen

- 10.1515 - Infodaf 2008 2 382Dokument2 Seiten10.1515 - Infodaf 2008 2 382Ahmad Tamim YosufiNoch keine Bewertungen

- (Linguistische Arbeiten 494) Gabriele Knauer, Valeriano Bellosta Von Colbe (Eds.) - Variación Sintáctica en Español - Un Reto para Las Teorías de La Sintaxis-De Gruyter (2011)Dokument241 Seiten(Linguistische Arbeiten 494) Gabriele Knauer, Valeriano Bellosta Von Colbe (Eds.) - Variación Sintáctica en Español - Un Reto para Las Teorías de La Sintaxis-De Gruyter (2011)gustavo monsalve100% (1)

- Alber 2004 Einfuerung in Die MorphologieDokument50 SeitenAlber 2004 Einfuerung in Die MorphologieAlassane KiemtoréNoch keine Bewertungen

- Der Dir Das Fragen PDFDokument1 SeiteDer Dir Das Fragen PDFmanuelflores2003Noch keine Bewertungen

- Wortschatzarbeit Und Literalitaet Endfassung 07 09 2010 PDFDokument41 SeitenWortschatzarbeit Und Literalitaet Endfassung 07 09 2010 PDFmarcel35Noch keine Bewertungen

- 10.1515 - Infodaf 2017 0048Dokument2 Seiten10.1515 - Infodaf 2017 0048omrane.samar06Noch keine Bewertungen

- Leidenfrost Burth Haider Wöllstein RechtschreibwortschatzDokument307 SeitenLeidenfrost Burth Haider Wöllstein RechtschreibwortschatzLucySky7Noch keine Bewertungen

- Sprachliches Wissen Zwischen Lexikon Und GrammatikDokument604 SeitenSprachliches Wissen Zwischen Lexikon Und GrammatikAlmira NuradinovicNoch keine Bewertungen

- Gesprochene Sprache - Beitrag.imo - Neu GesetztDokument24 SeitenGesprochene Sprache - Beitrag.imo - Neu GesetztWalid AhmadNoch keine Bewertungen

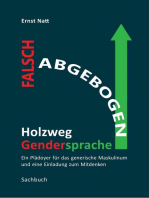

- Falsch abgebogen - Holzweg Gendersprache: Ein Plädoyer für das generische Maskulinum und eine Einladung zum Mitdenken – über "ungerechte" Sprache, "unsichtbare" Frauen, die "bessere" Moral und durchschaubare Motive.Von EverandFalsch abgebogen - Holzweg Gendersprache: Ein Plädoyer für das generische Maskulinum und eine Einladung zum Mitdenken – über "ungerechte" Sprache, "unsichtbare" Frauen, die "bessere" Moral und durchschaubare Motive.Noch keine Bewertungen

- (LIDO) Kloss Abstandsprachen Und Ausbausprachen 1976Dokument22 Seiten(LIDO) Kloss Abstandsprachen Und Ausbausprachen 1976Amanda Timmen MelloNoch keine Bewertungen

- 2018 Borgard - Lebenswelt Und Literatur Als Einübung Ins Fremde (2018)Dokument13 Seiten2018 Borgard - Lebenswelt Und Literatur Als Einübung Ins Fremde (2018)Xiaomin TangNoch keine Bewertungen

- Was Heißt Linguistische AufklärungDokument23 SeitenWas Heißt Linguistische AufklärungWalid AhmadNoch keine Bewertungen

- Les 1993 38 1 5Dokument4 SeitenLes 1993 38 1 5wangboyu112023Noch keine Bewertungen

- Bakalarska Prace - Hlavni TextDokument49 SeitenBakalarska Prace - Hlavni TextDarja PečovnikNoch keine Bewertungen

- Colour English Italian PDFDokument35 SeitenColour English Italian PDFNenni CorbiNoch keine Bewertungen

- Kapitel 1 Grundbegriffe Linguistik SpracheDokument18 SeitenKapitel 1 Grundbegriffe Linguistik SpracheElma Elmic ProsicNoch keine Bewertungen

- Diplomayin NyutDokument24 SeitenDiplomayin NyutShushNoch keine Bewertungen

- Hausarbeit Sina Albuschat 26 06 15Dokument27 SeitenHausarbeit Sina Albuschat 26 06 15Nabil ManaaNoch keine Bewertungen

- Linguist I KDokument5 SeitenLinguist I KAmira ZarredNoch keine Bewertungen

- (9783111349220 - Textgrammatik) TextgrammatikDokument236 Seiten(9783111349220 - Textgrammatik) TextgrammatikEdirne GermanistikNoch keine Bewertungen

- Projekat - Leksikologija2Dokument26 SeitenProjekat - Leksikologija2DraganaRajnicNoch keine Bewertungen

- FRAGL 32-Analyse Der Syntaktischen Abweichungen Chinesischer DaF-Lernender - 1Dokument88 SeitenFRAGL 32-Analyse Der Syntaktischen Abweichungen Chinesischer DaF-Lernender - 1sureyyaNoch keine Bewertungen

- Stellensuche GeomatikerinDokument4 SeitenStellensuche GeomatikerinSamsung A10Noch keine Bewertungen

- Im Zweifel Fur Den Angeklagten. Odo MarquardDokument3 SeitenIm Zweifel Fur Den Angeklagten. Odo MarquardixocritiNoch keine Bewertungen

- Vortrag Spiritismus Und Wissenschaft TEIL IDokument28 SeitenVortrag Spiritismus Und Wissenschaft TEIL IArnoldoNoch keine Bewertungen

- Koltan Marx Deutsche IdeologieDokument99 SeitenKoltan Marx Deutsche IdeologieFabio FrosiniNoch keine Bewertungen