Beruflich Dokumente

Kultur Dokumente

Alltagsdeutsch 2024 02 20 Unsere Muttersprache Und Wir Manuskript Und Wortschatz

Alltagsdeutsch 2024 02 20 Unsere Muttersprache Und Wir Manuskript Und Wortschatz

Hochgeladen von

Oumaima SouguirOriginaltitel

Copyright

Verfügbare Formate

Dieses Dokument teilen

Dokument teilen oder einbetten

Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?

Sind diese Inhalte unangemessen?

Dieses Dokument meldenCopyright:

Verfügbare Formate

Alltagsdeutsch 2024 02 20 Unsere Muttersprache Und Wir Manuskript Und Wortschatz

Alltagsdeutsch 2024 02 20 Unsere Muttersprache Und Wir Manuskript Und Wortschatz

Hochgeladen von

Oumaima SouguirCopyright:

Verfügbare Formate

Alltagsdeutsch

Manuskript und Wortschatz

Unsere Muttersprache und wir

Sie prägt uns von Kindheit an, gehört zu unserer kulturellen Identität, kann aber

auch aussterben: unsere Erstsprache. Jährlich wird mit dem Internationalen Tag

der Muttersprache an ihre Bedeutung erinnert.

Seit dem Jahr 2000 findet er jährlich am 21. Februar statt: der Internationale Tag der

Muttersprache. Ins Leben gerufen hat ihn die UNESCO. Der Tag soll zur Förderung

sprachlicher und kultureller Vielfalt und Mehrsprachigkeit beitragen und darauf

aufmerksam machen, dass weltweit etwa 6000 Sprachen vom Aussterben bedroht

sind. Das Datum 21. Februar wurde bewusst gewählt. Denn genau an diesem Tag im

Jahr 1952 ging es um eine Muttersprache und deren Bedeutung für die kulturelle

Identität: Im damaligen Ost-Pakistan (heute Bangladesch) sollte Urdu zur alleinigen

Amtssprache erhoben werden, obwohl es nur von einer Minderheit gesprochen

wurde. Die Mehrheit sprach Bengalisch. Nach Protesten, die gewaltsam beendet

wurden, wurde Bengalisch im Jahr 1954 als zweite Amtssprache eingeführt. Nach der

Unabhängigkeit von Pakistan 1971 wurde es alleinige Amtssprache.

Der Begriff „Muttersprache“ leitet sich vom lateinischen „Lingua materna“ ab, der

„Sprache der Mutter“. Denn allgemein wird davon ausgegangen, dass eine Mutter

mehr Zeit mit dem Kind verbringt als ein Vater und es daher auch sprachlich prägt.

Doch eigentlich ist der Begriff inzwischen veraltet, sagt der Sprachforscher und

Soziolinguist Aria Adli von der Universität zu Köln:

„Linguisten unterscheiden da eigentlich eher zwischen ‚Erstsprache‘ und

‚Zweitsprache‘, wobei man unter ‚Erstsprache‘ eigentlich immer diejenigen Sprachen

versteht, die ein Kind noch in seiner Kindheit vor dem Jugendalter lernt und die es

dann sozusagen perfekt erlernen kann. Und das wird auch der Situation viel eher

gerecht, weil, Kinder können ja auch mehrsprachig sein. Zum Beispiel kann der Vater

eine andere Sprache sprechen als die Mutter – dann hat das Kind eben zwei

Erstsprachen. Es kann auch sein, dass in der Familie Mutter und Vater jeweils eine

Sprache sprechen, und im Umfeld wird eine andere Sprache gesprochen. Dann ist das

auch eine Form von Zweisprachigkeit. All diese verschiedenen Konstellationen werden

dann durch den Begriff ‚Erstsprache‘ eigentlich viel besser abgedeckt.“

Deutsch zum Mitnehmen | dw.com/alltagsdeutsch | © Deutsche Welle | Seite 1 / 4

Alltagsdeutsch

Manuskript und Wortschatz

Und diese Erstsprache entwickelt sich im Laufe eines Lebens. Beträgt beispielsweise

der Wortschatz von Schülerinnen und Schülern der ersten Grundschulklasse noch

zwischen 8000 und 4.000 Wörtern, liegt er bei 16- bis 17-Jährigen ungefähr bei 80.000

Wörtern. Auch das soziale und kulturelle Umfeld, in dem jemand lebt, hat natürlich

einen deutlichen Einfluss auf die Sprachentwicklung. Die Muttersprache ist, so Aria

Adli, auch kein einheitliches Ganzes:

„Sprache ist ja ein lebendiges Gebilde und auch ein sehr vielfältiges Gebilde. Mit

‚lebendig‘ meine ich, dass es dynamisch ist, es ist ständig im Wandel, ständig im Fluss.

Und wenn man eine momentane Fotografie eines einzigen Zeitpunkts machen würde,

würde man feststellen, dass es auch nicht DIE eine Sprache gibt, sondern verschiedene

Formen, Dialekte, Varietäten, die alle gemeinsam dann letztlich gesprochen werden.“

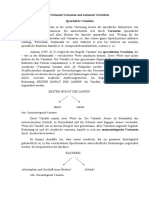

Sprache tritt, so Aria Adli, in unterschiedlichen Sprachformen auf, etwa als

Fachsprache oder Gruppensprache. Sie hat Varietäten, besteht also aus Erweiterungen

oder Veränderung einer Einzelsprache wie dem Standarddeutsch. Varietäten wären

beispielsweise die Umgangssprache oder regionale Sprachformen, also Dialekte. Bis

zum 19. Jahrhundert waren Mundarten wie zum Beispiel Kölsch, Schwäbisch oder

Plattdeutsch eigentlich auch eine Erstsprache. Doch das änderte sich spätestens dann,

als die Kinder in die Schule kamen, wo sie Hochdeutsch lernten. Dialekt zu sprechen

war und ist verpönt, bestätigt auch Sprachforscher Aria Adli:

„Es gilt immer noch die Tatsache, dass so eine wie auch immer definierte

Standardform – meinetwegen das Standarddeutsch – einem einen Vorteil gibt und

man sofort sozusagen als Bildungsbürger gilt, wenn man das und nur das spricht. Das

ist auch heute so. Und nach wie vor gibt es leider diesen Trend, dass Dialekte von

vielen Menschen eben nicht wertgeschätzt werden.“

Dialekte gelten als Sprache der sogenannten ‚einfachen‘ Leute auf dem Land oder in

der Stadt. Wer Dialekt spricht, gilt zwar als sympathisch, aber als ungebildet. Das

Bildungsbürgertum, also zum Beispiel Professoren, Ärzte, reiche Kaufleute und

Beamte, das sich ab Mitte des 18. Jahrhunderts in Europa herausbildete, drückte sich

dagegen gewählt aus. Nach und nach setzte sich ein Standarddeutsch durch, das in

Schulen gelehrt und in Medien verwendet wird. Denn wer die Sprache der politisch

und wirtschaftlich Mächtigen spricht, so Aria Adli, ist klar im Vorteil, hat institutionell

Deutsch zum Mitnehmen | dw.com/alltagsdeutsch | © Deutsche Welle | Seite 2 / 4

Alltagsdeutsch

Manuskript und Wortschatz

Einfluss, kann mitreden, mitentscheiden. Im Bereich Kultur verwenden Soziolinguisten

einen anderen Begriff, sagt er:

„Soziolinguisten sprechen dann von ‚Prestige‘, wenn eine bestimmte Form von Sprache

sozusagen ‚cool‘ ist oder angesehen ist. Dann tendiert man dazu, das auch zu

verwenden. Und das ist ja kein Geheimnis, dass auch gerade durch die Musikkultur

und durch die Mode das Englischsprachige auch ein hohes Prestige genießt, und das

spiegelt sich auch in der Sprache wider.“

Als Person oder Gruppe ist man angesehen, genießt ein hohes Prestige, wenn man

sich miteinander verständigen kann in einer Sprache, die gerade angesagt ist. Anders

als manche Sprachen, die die UNESCO in einem Weltatlas bedrohter Sprachen

aufgelistet hat, ist Deutsch sicher nicht vom Aussterben bedroht. Für Aria Adli gibt es

einen wichtigen Grund, warum eine Sprache überhaupt aussterben kann:

„Eine Sprache kann dann sterben, wenn die Anzahl der Sprecher so gering wird, dass

sie gar keinen Einfluss mehr haben, auch institutionell keinen Einfluss mehr haben,

und diese Sprache dann von der Eltern- zur Kindergeneration irgendwann gar nicht

mehr weitergegeben wird. Also zum Beispiel, wenn die Eltern denken, dass die Kinder

vor allem dann auch für ihre Karriere gefördert werden, wenn sie eine andere Sprache

vermittelt bekommen – auch das trägt dazu bei.“

Würde eine Sprache komplett verschwinden, hat das nach Ansicht von Aria Adli nicht

unbedeutende Auswirkungen:

„Eines der erklärten Ziele vor allem der UNESCO-Organisation ist ja der Erhalt der

kulturellen Vielfalt – auch in kulturellen Ausdrucksformen. Das ist letztlich auch ein

wichtiges Element dafür, dass man Einheit in Vielfalt hat und Menschen friedlich

zusammenleben können. Das muss bewahrt werden, und wenn das verloren geht,

würde nachhaltiger Schaden entstehen.“

Umso wichtiger ist es daher, egal wie kurios er erscheinen mag, jährlich mit einem

Internationalen Tag der Muttersprache darauf aufmerksam zu machen.

Autorin: Beatrice Warken

Deutsch zum Mitnehmen | dw.com/alltagsdeutsch | © Deutsche Welle | Seite 3 / 4

Alltagsdeutsch

Manuskript und Wortschatz

Glossar

Soziolinguist, -en/Soziolinguistin, -nen – ein Sprachwissenschaftler/eine

Sprachwissenschaftlerin, der/die das Sprachverhalten sozialer Gruppen untersucht

verpönt – nicht akzeptiert; als schlecht geltend

einfach – hier: nicht sehr gebildet; ohne viel Geld lebend

sich gewählt ausdrücken – mit nicht alltäglichen Worten sprechen; gebildet reden

angesagt sein – modern sein; beliebt sein

Deutsch zum Mitnehmen | dw.com/alltagsdeutsch | © Deutsche Welle | Seite 4 / 4

Das könnte Ihnen auch gefallen

- Deutsch A1.1 Der ArtikelDokument6 SeitenDeutsch A1.1 Der ArtikelGabi Dodevska100% (2)

- Dialekt und Standardsprache in der Deutschdidaktik: Eine EinführungVon EverandDialekt und Standardsprache in der Deutschdidaktik: Eine EinführungNoch keine Bewertungen

- Sprachliche Varietäten Des SpanischenDokument7 SeitenSprachliche Varietäten Des SpanischenYaimara GarciaNoch keine Bewertungen

- Deutsche Gebärdensprache: Mehrsprachigkeit mit Laut- und GebärdenspracheVon EverandDeutsche Gebärdensprache: Mehrsprachigkeit mit Laut- und GebärdenspracheNoch keine Bewertungen

- Dialekt KommentarDokument5 SeitenDialekt KommentarMahan HashemiNoch keine Bewertungen

- Sprachentwicklung und Sprachförderung: beobachten - verstehen - handelnVon EverandSprachentwicklung und Sprachförderung: beobachten - verstehen - handelnNoch keine Bewertungen

- Deutsche Grammatik: Eine Sprachlehre für Beruf, Studium, Fortbildung und Alltag: Eine Sprachlehre für Beruf, Studium, Fortbildung und AlltagVon EverandDeutsche Grammatik: Eine Sprachlehre für Beruf, Studium, Fortbildung und Alltag: Eine Sprachlehre für Beruf, Studium, Fortbildung und AlltagNoch keine Bewertungen

- Die deutsche Sprache: Ursprünge, Entwicklung und WandelVon EverandDie deutsche Sprache: Ursprünge, Entwicklung und WandelNoch keine Bewertungen

- Jnrgen Trabant-Was Ist Sprache - Beck C. H. (2008) PDFDokument321 SeitenJnrgen Trabant-Was Ist Sprache - Beck C. H. (2008) PDFAndrés Miguel Blumenbach100% (2)

- Was Ist SpracheDokument321 SeitenWas Ist SpracheJohnson Kendek100% (3)

- Translatologie IDokument22 SeitenTranslatologie IDóra Erős100% (1)

- Wiese KiezdeutschDokument15 SeitenWiese KiezdeutschNastassja BaraschkowaNoch keine Bewertungen

- "Isch Schwör!" "Wallah" Usw.: Ethnolekt Und JugendspracheDokument7 Seiten"Isch Schwör!" "Wallah" Usw.: Ethnolekt Und JugendspracheJulian WeixlerNoch keine Bewertungen

- Hofer - "Exgüsi' - Easy!" PDFDokument15 SeitenHofer - "Exgüsi' - Easy!" PDFLorenz HoferNoch keine Bewertungen

- SRDP Cillia Spracherwerb Migration 2011-10-11Dokument8 SeitenSRDP Cillia Spracherwerb Migration 2011-10-11Nata KNoch keine Bewertungen

- Deutschpflicht auf dem Schulhof?: Warum wir Mehrsprachigkeit brauchenVon EverandDeutschpflicht auf dem Schulhof?: Warum wir Mehrsprachigkeit brauchenNoch keine Bewertungen

- Heidi Schleich - Das - JenischeDokument12 SeitenHeidi Schleich - Das - JenischeVirtual 3DNoch keine Bewertungen

- Wiese2010 - APuZ With Cover Page v2Dokument16 SeitenWiese2010 - APuZ With Cover Page v2Milan PuhNoch keine Bewertungen

- Bildung in fremden Sprachen?: Pädagogische Perspektiven auf globalisierte MehrsprachigkeitVon EverandBildung in fremden Sprachen?: Pädagogische Perspektiven auf globalisierte MehrsprachigkeitNoch keine Bewertungen

- Europ SprachentagDokument16 SeitenEurop SprachentagDimitra NotaridouNoch keine Bewertungen

- Wiese2011 - Urbanitaet With Cover Page v2Dokument24 SeitenWiese2011 - Urbanitaet With Cover Page v2Milan PuhNoch keine Bewertungen

- Германістика 1-12Dokument11 SeitenГерманістика 1-12Діана ЧічурNoch keine Bewertungen

- Bakalarska Prace - Hlavni TextDokument49 SeitenBakalarska Prace - Hlavni TextDarja PečovnikNoch keine Bewertungen

- Alltagsdeutsch 2024-02-20 Unsere Muttersprache Und Wir AufgabenDokument4 SeitenAlltagsdeutsch 2024-02-20 Unsere Muttersprache Und Wir AufgabenFanyiah DiestyleNoch keine Bewertungen

- Deutsch als Zweitsprache: Sprachdidaktik für mehrsprachige KlassenVon EverandDeutsch als Zweitsprache: Sprachdidaktik für mehrsprachige KlassenNoch keine Bewertungen

- Was Heißt Denn Hier Sprache? - Sprachwissenschaft, Öffentlichkeit Und Literatur Im KaleidoskopDokument12 SeitenWas Heißt Denn Hier Sprache? - Sprachwissenschaft, Öffentlichkeit Und Literatur Im Kaleidoskopdilara.eksiNoch keine Bewertungen

- Unterricht bei Zwei- und Mehrsprachigkeit: Grundlagen - Methoden - MaterialienVon EverandUnterricht bei Zwei- und Mehrsprachigkeit: Grundlagen - Methoden - MaterialienNoch keine Bewertungen

- Neuner MehrsprachigkeitsdidaktikDokument8 SeitenNeuner MehrsprachigkeitsdidaktikcmitroiNoch keine Bewertungen

- 10.1515 - Infodaf 2009 0505Dokument15 Seiten10.1515 - Infodaf 2009 0505quynhuong1908Noch keine Bewertungen

- Moving in and Out of EnglishDokument4 SeitenMoving in and Out of EnglishjulianritterNoch keine Bewertungen

- 1 SPRW KulDokument1 Seite1 SPRW KulMiriam KripsNoch keine Bewertungen

- Die Stellung Der DeutschenDokument5 SeitenDie Stellung Der DeutschenAndrei BraescuNoch keine Bewertungen

- Online PublikationDokument172 SeitenOnline PublikationMushkey Ala100% (1)

- Bericht Shaimaa Ahmed Und Sekina Saleh PDFDokument7 SeitenBericht Shaimaa Ahmed Und Sekina Saleh PDFShaymaa Ahmed ElsaghirNoch keine Bewertungen

- Mehrsprachigkeit und die Frage nach der 'doppelten Identität': Ein DiskussionsansatzVon EverandMehrsprachigkeit und die Frage nach der 'doppelten Identität': Ein DiskussionsansatzNoch keine Bewertungen

- Deutsch Sprache PDokument3 SeitenDeutsch Sprache PFlorentine WagnerNoch keine Bewertungen

- Sprachgeschichte: Das Wort DeutschDokument8 SeitenSprachgeschichte: Das Wort DeutschAbdullah MakkyNoch keine Bewertungen

- gt16 BuschDokument20 Seitengt16 BuschserjNoch keine Bewertungen

- ESSAY: Hab Isch Gesehen Mein Kumpel, DER SPIEGEL 07/2012Dokument2 SeitenESSAY: Hab Isch Gesehen Mein Kumpel, DER SPIEGEL 07/2012Tarik DrecaNoch keine Bewertungen

- Sprachrelativismus Roberto BeinDokument3 SeitenSprachrelativismus Roberto Beinedgardo.navas654Noch keine Bewertungen

- 10 53444-Deubefd 791050-1276110Dokument20 Seiten10 53444-Deubefd 791050-1276110Діана ЧічурNoch keine Bewertungen

- Sprache AufsatzDokument1 SeiteSprache AufsatzMichael RolincikNoch keine Bewertungen

- Ausgewanderte WoerterDokument12 SeitenAusgewanderte WoerterAmira SalahNoch keine Bewertungen

- Gräschkurs Fränkisch (eBook): In einfachen und humorvollen Übungen zum MundartexpertenVon EverandGräschkurs Fränkisch (eBook): In einfachen und humorvollen Übungen zum MundartexpertenNoch keine Bewertungen

- 2.vorlesung - Was Ist SpracherwerbDokument5 Seiten2.vorlesung - Was Ist Spracherwerbrm5496765Noch keine Bewertungen

- Leichte Sprache: Barrierefreie Kommunikation in helfenden und beratenden BerufenVon EverandLeichte Sprache: Barrierefreie Kommunikation in helfenden und beratenden BerufenNoch keine Bewertungen

- Kinder mit Fluchterfahrung in Kitas: Mehrsprachigkeit und sprachliche BildungVon EverandKinder mit Fluchterfahrung in Kitas: Mehrsprachigkeit und sprachliche BildungNoch keine Bewertungen

- 3 SPRW KulDokument3 Seiten3 SPRW KulMiriam KripsNoch keine Bewertungen

- Die Typologie Der SprachenDokument4 SeitenDie Typologie Der SprachenMUHAMMAD REZANoch keine Bewertungen

- BilingualismusDokument13 SeitenBilingualismusAdam SalhiNoch keine Bewertungen

- Sprachentod in FrankreichDokument59 SeitenSprachentod in FrankreichMartinaNoch keine Bewertungen

- 1 EinleitungDokument13 Seiten1 EinleitungserjNoch keine Bewertungen

- Book Chapter - Ethnolinguistik - 2003Dokument16 SeitenBook Chapter - Ethnolinguistik - 2003Walentyna RomanowiczNoch keine Bewertungen

- Mehrsprachigkeit und Bildungsgerechtigkeit: Erkundungen einer didaktischen PerspektiveVon EverandMehrsprachigkeit und Bildungsgerechtigkeit: Erkundungen einer didaktischen PerspektiveNoch keine Bewertungen

- Vielfalt: Das andere Wörterbuch. 100 Wörter – 100 Menschen - 100 BeiträgeVon EverandVielfalt: Das andere Wörterbuch. 100 Wörter – 100 Menschen - 100 BeiträgeSebastian PertschNoch keine Bewertungen

- Evo 10.10.2022Dokument36 SeitenEvo 10.10.2022LizaNoch keine Bewertungen

- 2021 02 KitaFachtexte KuehnDokument25 Seiten2021 02 KitaFachtexte KuehnAndreaNoch keine Bewertungen

- Dialekte in Deutschland B1.1Dokument2 SeitenDialekte in Deutschland B1.1Celil GultekinNoch keine Bewertungen

- Deutsch Als ZweitsspracheDokument10 SeitenDeutsch Als ZweitsspracheJaimieNoch keine Bewertungen

- Regionalsprachliche Merkmale in JugendspDokument11 SeitenRegionalsprachliche Merkmale in JugendspМарьям РамазановаNoch keine Bewertungen

- VO Einfuhrung in DaF DaZ PDFDokument33 SeitenVO Einfuhrung in DaF DaZ PDFElisaNoch keine Bewertungen

- Yousry 01015764768: 1-Der ArtikelDokument39 SeitenYousry 01015764768: 1-Der Artikelاسماعيل ابراهيمNoch keine Bewertungen

- DeutschOnline Redemittel Grammatik 15Dokument5 SeitenDeutschOnline Redemittel Grammatik 15Dr Richard AnekweNoch keine Bewertungen

- Lektion 4Dokument5 SeitenLektion 4Соломія ВізнюкNoch keine Bewertungen

- Willkommen in A1Dokument39 SeitenWillkommen in A1PaulaNoch keine Bewertungen

- Mediengeschichte FolienDokument216 SeitenMediengeschichte Folieniconic inaNoch keine Bewertungen

- Irreale Konditionalsätze in Der Vergangenheit 2Dokument3 SeitenIrreale Konditionalsätze in Der Vergangenheit 2anb19Noch keine Bewertungen

- Girgensohn Sennewald 2012 AusschnittDokument20 SeitenGirgensohn Sennewald 2012 AusschnittLydia Benny RotariuNoch keine Bewertungen

- Infinitiv Mit Und Ohne ZuDokument7 SeitenInfinitiv Mit Und Ohne ZuAmanda RegnelNoch keine Bewertungen

- Englisch BG HT Ga 2014Dokument21 SeitenEnglisch BG HT Ga 2014Tim ErnstNoch keine Bewertungen

- Woerter Mit TZDokument15 SeitenWoerter Mit TZEugenia VihristiucNoch keine Bewertungen

- PrepositionsDokument7 SeitenPrepositionsAriana FrappeNoch keine Bewertungen

- Hueber - Shop:Katalog - Schritte Int.1+2, Gloss - dt-schwed.,PDF-DLDokument1 SeiteHueber - Shop:Katalog - Schritte Int.1+2, Gloss - dt-schwed.,PDF-DLcapsdesigner3Noch keine Bewertungen

- Phras VwinDokument20 SeitenPhras VwinDeniz CalakovicNoch keine Bewertungen

- Mama Lernt Deutsch EvaluationDokument268 SeitenMama Lernt Deutsch EvaluationMUJONoch keine Bewertungen