Beruflich Dokumente

Kultur Dokumente

20190224_Freiraum_Kühlschmierstoffe

20190224_Freiraum_Kühlschmierstoffe

Hochgeladen von

timon.wyss.06Copyright

Verfügbare Formate

Dieses Dokument teilen

Dokument teilen oder einbetten

Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?

Sind diese Inhalte unangemessen?

Dieses Dokument meldenCopyright:

Verfügbare Formate

20190224_Freiraum_Kühlschmierstoffe

20190224_Freiraum_Kühlschmierstoffe

Hochgeladen von

timon.wyss.06Copyright:

Verfügbare Formate

FERTIGUNGSTECHNIK Kühlschmierstoffe

KPF2.3.6 Freiraum

Kühlschmierstoffe

Ziele:

- Sie kennen die Aufgaben von Kühlschmierstoffen

- Sie wissen, wann Kühlschmierstoffe oder Öle verwendet werden

- Sie kennen den Unterschied zwischen Wassermischbaren und nicht wasser-

mischbaren Kühlschmierstoffen

- Sie kennen die Begriffe «Emulsion» und « Lösung»

- Sie kennen die Gründe für die Trockenbearbeitung

- Sie wissen was man unter Minimalmengenschmierung (MMS) versteht

Inhaltsverzeichnis:

1 Begriffe .................................................................................................................. 2

2 Kühlschmierstoffe .................................................................................................. 3

Aufgaben des Kühlschmierstoffs................................................................... 3

Einteilung der Kühlschmierstoffe ................................................................... 4

Aufbereitung und Entsorgung ....................................................................... 6

3 Trockenbearbeitung .............................................................................................. 8

Vollschmierung kontra Trockenbearbeitung .................................................. 8

Anwendung ................................................................................................... 8

4 Vertiefungsfragen ................................................................................................ 10

Quelle:

Texte und Bilder stammen teilweise aus folgenden Quellen:

Industrielle Fertigung, Fertigungsverfahren, Mess- und Prüftechnik

5. Auflage, Europa-Nr.: 53510, ISBN 978-3-8085-5355-8

20190224_Freiraum_Kühlschmierstoffe.docx Seite 1 von 11

FERTIGUNGSTECHNIK Kühlschmierstoffe

KPF2.3.6 Freiraum

1 Begriffe

Begriff Erklärung

Emulsion Unter einer Emulsion versteht man ein fein verteiltes Gemisch zweier

verschiedener (normalerweise nicht mischbarer) Flüssigkeiten ohne

sichtbare Entmischung. Beispiele für Emulsionen sind zahlreiche Kos-

metika, Milch und Mayonnaise.

(Quelle: http://www.chemie.de/lexikon/Emulsion.html)

Lösung Eine Lösung ist in der Chemie ein homogenes Gemisch, das aus zwei

oder mehr chemisch reinen Stoffen besteht. Sie enthält einen oder

mehrere gelöste Stoffe und ein Lösungsmittel (das selbst eine Lösung

sein kann), meist der Stoff, der in grösserer Menge vorhanden ist. Die

Lösung kann fest, flüssig oder gasförmig sein.

(Quelle: http://www.chemie.de/lexikon/L%C3%B6sung_%28Chemie%29.html)

Adhäsion Als Adhäsion bezeichnet man die Anziehungskräfte zweier Stoffe an

der Grenzfläche. Die folgende Grafik veranschaulicht dies:

(Quelle: http://www.bs-wiki.de/mediawiki/index.php?title=Adh%C3%A4sion)

KSS Kühlschmierstoffe

MMS Minimialmengenschmierung oder Quasi-Trockenbearbeitung

Korrosion Korrosion (von lat. corrodere, „zernagen“) bezeichnet allgemein die all-

mähliche Zerstörung eines Stoffes durch Einwirkungen anderer Stoffe

aus seiner Umgebung.

(Quelle: http://www.chemie.de/lexikon/Korrosion.html)

20190224_Freiraum_Kühlschmierstoffe.docx Seite 2 von 11

FERTIGUNGSTECHNIK Kühlschmierstoffe

KPF2.3.6 Freiraum

2 Kühlschmierstoffe

Kühlschmierstoffe (KSS) sind in der spanenden Fertigung auch heute noch ein wichtiger

Bestandteil des Zerspanungsprozesses. Die Auswirkungen der mechanischen und thermi-

schen Belastungen im Wirkbereich von Schneide und von Werkstückwerkstoff werden

durch den Einsatz von Kühlschmierstoffen günstig beeinflusst Der durch den Gesetzgeber

reglementierte Umgang mit KSS zwingt die Anwender nicht zuletzt wegen der steigenden

Überwachungs- und Entsorgungskosten zum Umdenken.

Nicht selten übersteigen die KSS-Kosten die Werkzeugkosten um ein Vielfaches.

Für die Maschinenbediener sind durch Bakterien und Pilze verunreinigte oder nach-

lässig überwachte KSS häufig die Ursache für allergische Hautreaktionen und

Atemwegserkrankungen.

Forschungen in der Anwendungstechnik konzentrieren sich aus ökonomischen und ökolo-

gischen Gründen vor allem auf die:

- Reduzierung der eingesetzten KSS- Menge,

- Steigerung der Einsatzdauer (Standzeit) der KSS

- Verbesserung von Überwachungssystemen

- Effektivierung von Filterung und Aufbereitung

- Entwicklung umweltverträglicher Entsorgung

- Minimalmengenschmierung

- Trockenbearbeitung

Aufgaben des Kühlschmierstoffs

Die in der Scherzone hohen Zerspanungstemperaturen entstehen durch Energieumset-

zung zwischen Werkzeug und Werkstoff. Hohe Reibungskräfte am Schneidkeil, Scherung

des Werkstoffs und Umformungsvorgänge im Gefüge der Werkstückoberfläche und im ab-

laufenden Span setzen die aufgewendeten Energie zum grossen Teil in freiwerdenden

Wärmeenergie um.

Wegen der geringen Wärmeleitfähigkeit moderner

Schneidstoffe und Hartstoffschichten werden ca. 75

bis 80% der umgesetzten Wärmemenge über die

ablaufenden Späne abgeführt (Siehe Abbildung 1).

Um die Zerspanungstemperaturen vor allem an der

Werkstückoberfläche und auf der Spanfläche des

Werkzeug in kontrollierbaren Grenzen zu halten,

kommen unterschiedliche KSS-Systeme zum Ein-

Abbildung 1: Verteilung der freiwerdenden Wärme-

satz. energie in der Scherzone

20190224_Freiraum_Kühlschmierstoffe.docx Seite 3 von 11

FERTIGUNGSTECHNIK Kühlschmierstoffe

KPF2.3.6 Freiraum

Die Hauptaufgaben der Kühlschmierstoffe sind:

- Verminderung der Reibung durch Schmierstofffilm zwischen den Reibpartnern

- Bildung von adhäsiven und chemischen Reaktionsschichten zur Trennung der

Reibpartner

- Abführung der Umformungs- und Reibwärme aus der Scherzone

- Vermeidung thermischer Gefügeveränderungen in der Randschicht

- Gegebenenfalls die Späneabfuhr unterstützen

- Korrosionsschutz

Die Anwendung von KSS führt in vielen Fällen:

- Zu einer Reduzierung der Zerspanungstemperatur

- Zu einer Erhöhung der Werkzeugstandzeit

- Zu einer Erhöhung der Schnittwerte bei vermindertem Werkzeugverschleiss

- Zu einer besseren Oberflächengüte

- Zu einer besseren Masshaltigkeit des Werkstücks

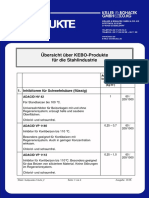

Einteilung der Kühlschmierstoffe

Nach der DIN 51385 wird prinzipiell nach

nichtwassermischbaren und wassermischba-

ren Kühlschmierstoffen unterschieden (siehe

Abbildung 2 und Tabelle 1).

Abbildung 2: Einteilung der Kühlschmierstoffe nach DIN 51385

Tabelle 1: Kühlschmierstoffe

2.2.1 Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe

Nichtwassermischbare KSS bestehen im Wesentlichen aus mineralischen Ölen mit Zusät-

zen (additiven) zur Bildung von haftfähigen und druckfesten Ölfilmen auf metallischen

Oberflächen. Da Öle im Vergleich zu Wasser schlechte Wärmeleiter sind, eignen sie sich

in erster Linie zum Schmieren bei Zerspanungsverfahren mit geringen Schnittgeschwindig-

keiten. Entsprechend den spezifischen Wärmekapazitäten von Öl und Wasser ist zum Ab-

führen derselben Wärmemenge mehr als das doppelte Volumen an Öl gegenüber Wasser

20190224_Freiraum_Kühlschmierstoffe.docx Seite 4 von 11

FERTIGUNGSTECHNIK Kühlschmierstoffe

KPF2.3.6 Freiraum

in der gleichen Zeit erforderlich. Die Wärmeleitfähigkeit von Wasser ist etwa 5 mal grösser

als diejenige von Öl (siehe Tabelle 2).

Tabelle 2: Kühlwirkung von Öl und Wasser

2.2.2 Wassermischbare Kühlschmierstoff

Bei den wassermischbaren KSS werden unterschieden:

- Kühlschmierstoff- Emulsionen

- Kühlschmierstoff- Lösungen

Wasser entzieht der Scherzone die entstehende Wärme zum einen durch Wärmeleitung

und zum anderen durch die aufgenommene Verdampfungswärme. Es eignet sich zum

Kühlen von zerspanenden Verfahren bei denen hohe Schnittgeschwindigkeiten angewen-

det werden. Die Schmiereigenschaften und die Korrosionsschutzeigenschaften von Was-

ser sind dagegen schlecht und müssen durch beimischen von mineralischen, pflanzlichen

oder synthetischen Schmierstoffen und Additiven verbessert werden.

2.2.2.1 Kühlschmierstoff- Emulsionen

Emulgierbare KSS sind Gemische aus Mineralölen, pflanzlichen Ölen wie Rapsöl oder

auch synthetisch hergestellten Kohlenwasserstoffen, Emulgatoren und weiteren Additiven

wie Stabilisatoren, Antischaummittel, Bioziden und EP- Zusätzen (siehe Tabelle 3)

Inhaltsstoffe Aufgaben

Mineralöle, pflanzliches

Basisflüssigkeit, Schmierwirkung

und synthetisches Öl

Ermöglichen die Bildung von Öltröpfchen, die im Wasser

Emulgatoren

schweben.

Verstärkung des Korrosionsschutzes für die Maschinen

Korrosionsinhibitor und Werkstücke durch Bildung eines schützenden Films

auf der Metalloberfläche.

Polarer Schmierstoff Erhöhung der Schmierwirkung.

Erhöhung der Schneidleistung bei schweren Zer-

EP-Wirkstoff

spanungsoperationen.

Reduziert die Schaumbildung, z.B. bei hohen KSS- Drü-

Entschäumer

cken.

Reduzierung bzw. Hemmung des mikrobiellen Befalls

Biozid Hemmstoff

(Bakterien, Hefen, Pilze) in der Emulsion.

Tabelle 3: Die wichtigsten Arten von Inhaltsstoffen

2.2.2.2 Kühlschmierstoff- Lösungen

Wasserlösliche KSS sind Mischungen aus anorganischen und/oder organischen Stoffen.

Sind diese synthetisch hergestellt, spricht man von synthetischen KSS. Enthalten sie keine

Mineralöle, sind sie unter der Bezeichnung «vollsynthetisch» im Handel.

Durch Mischen mit Wasser ergeben sich feinere Verteilungen als bei Emulsionen, die Far-

ben sind deswegen opaleszierend bis transparent. Wasserlösliche KSS führen die Zer-

20190224_Freiraum_Kühlschmierstoffe.docx Seite 5 von 11

FERTIGUNGSTECHNIK Kühlschmierstoffe

KPF2.3.6 Freiraum

spanungswärme sehr gut ab, bieten aber nicht die Schmiereigenschaften wie Emulgier-

bare KSS. Halbsynthetische KSS enthalten einen geringen, emulgierten Ölanteil, der die

Schmierwirkung verbessert.

Aufbereitung und Entsorgung

Wassermischbare KSS verändern vor allem bei hohen Temperaturen durch das Verduns-

ten des Wasseranteils ihre Konzentration. KSS-Emulsionen neigen stärker zur Verunreini-

gung durch Mikroorganismen wie Bakterien, Pilzen und Algen als stark ölhaltige, nichtwas-

sermischbare KSS.

Bei wassermischbaren KSS hat eingeschlepptes Lecköl einen grossen Einfluss auf die

Standzeit des KSS. Bei ungenügender Umwälzung, z.B. bei Maschinenstillstandszeiten,

separiert sich das Fremdöl an der Oberfläche zu einem luftundurchlässigen Ölfilm. Die

Folge sind verstärktes Mikrobenwachstum in der Emulsion.

Um eine gesundheitliche Gefährdung und Geruchsbelästigung von mikrobiologisch belas-

tetem KSS auszuschliessen, sind regelmässige Überwachungsaufgaben, ständige Aufbe-

reitung bzw. Erneuerung den betrieblichen und maschineninternen Stoffumläufen und die

Reinigung der gesamten Anlage obligatorisch.

Der Umgang und die Handhabung von KSS wird durch gesetzliche Vorgaben, Technische

Regeln und Verordnungen reglementiert. Dies bedeutet nicht notwendigerweise, dass von

KSS eine besonderes Gefahrenpotenzial ausgeht, sondern vielmehr sollen sie dem An-

wender bei dem Einsatz der Pflege und Überwachung und der Entsorgung von KSS eine

Hilfestellung sein.

Nachfolgend sind einige Beispiele für Regelwerke angeführt:

- Technische Regeln für Gefahrstoffe (TRGS)

- Berufsgenossenschaftliche Regeln (z.B: BGR 143)

- VDI- Richtlinien (VDI 3397/1 KSS für die spanende Fertigung, VDI 3397/2 Pflege

von KSS in der Fertigung, VDI 3397/3 Entsorgung von KSS)

Moderne Wiederaufbereitungsanlagen filtern, messen, temperieren und erneuern den um-

laufenden KSS.

Zum Abtrennen von Verunreinigungen werden Verfahren wie:

- Siebfiltration, Absieben grosser Partikel

- Sedimentation, Absetzen grösserer Späne

- Flotation, oben schwimmende Phasen

- Zentrifugalabscheidung

- Magnetabscheidung

angewendet.

Stark verschmutzte und verbrauchte KSS müssen durch spezielle Entsorgungsbe-

triebe dem Kreislauf entzogen werden und dürfen auf keinen Fall in das öffentliche

Abwassersystem gelangen.

20190224_Freiraum_Kühlschmierstoffe.docx Seite 6 von 11

FERTIGUNGSTECHNIK Kühlschmierstoffe

KPF2.3.6 Freiraum

2.3.1 Fragen im Betrieb abklären

1. Wie viel Mal im Jahr wird das KSS gewechselt? Nehmen Sie eine Drehmaschine

oder Fräsmaschine.

2. Was für Kühlmittel setzen Sie in ihrem Betrieb ein?

3. Wer ist zuständig für die KSS in ihrem Betrieb?

4. Nach welcher Norm arbeiten Sie im Betrieb wenn es um KSS geht?

20190224_Freiraum_Kühlschmierstoffe.docx Seite 7 von 11

FERTIGUNGSTECHNIK Kühlschmierstoffe

KPF2.3.6 Freiraum

3 Trockenbearbeitung

Um einen Bearbeitungsprozess aus wirtschaftlicher und technologischer Sicht «trocken zu

legen», genügt es nicht, die Kühlschmiermittelzufuhr abzustellen. Bei der Trockenzer-

spanung fehlen die primären Funktionen des KSS wie Schmieren, Kühlen und Spülen.

Dies bedeutet für den Zerspanungsprozess eine Erweiterung der Aufgabenverteilung und

eine höhere thermische Belastung der beteiligten Komponenten. Für eine erfolgverspre-

chende Umsetzung müssen alle Prozesskomponenten in ihrem Funktionszusammenhang

analysiert und für die erweiterten Aufgaben der Trockenzerspanung optimiert werden.

Hierbei kommen den Schnittparametern und der Werkzeugtechnologie eine Schlüsselrolle

zu.

Vollschmierung kontra Trockenbearbeitung

Betrachtet man im Falle der Vollkühlung die

freiwerdende Wärmeenergie in der Umge-

bung der Scherzone, so ergibt sich, dass

über 70% der Wärme mit dem ablaufenden

Span und dem KSS abgeführt werden. Weni-

ger als 10% verblieben im Werkstück und

weniger als 20% im Werkzeug. Die Vertei-

lung der Wirbelströme ist bei der Trockenbe-

arbeitung ähnlich, jedoch sind die Tempera-

turverhältnisse in der Scherzone und in den

Spänen auf einem höheren Niveau. Bei der

Abbildung 3: Vergleich von Nass- und Trockenbearbeitung

Vollkühlung entsteht zwischen der

Spanoberseite und Spanunterseite eine

grössere Temperaturentscheid, der das - Dicker Span - Dünner Span

Spanbruchverhalten und damit die Entste- - Kleine Geschwin- - Hohe Geschwindig-

hung kürzerer Spanformen günstig beein- digkeit keit

flusst (Siehe Abbildung 3)

Aufgrund der höheren Prozesstemperaturen bei der Trockenzerspanung erhöht sich die

Spanablaufgeschwindigkeit vsp gegenüber der vergleichbaren Nassbearbeitung, da die

Spandicke h1 wegen der geringeren Umformungskräfte bei der Spanbildung abnimmt.

Anwendung

Zerpanungsverfahren mit offener Schneide, bei denen die Späne ungehindert abgeführt

werden können, wie Z.B. beim Drehen und Fräsen von Stählen, Gusseisenwerkstoffen

und Aluminiumlegierungen, sind für die Trockenbearbeitung besonders geeignet (siehe

Tabelle 4). Bei den hohen Zerspanungstemperaturen (siehe Abbildung 4) in der Kontakt-

zone werden Schneidstoffe bzw. Hartstoffschichten mit hoher Warmhärte und geringer

Wärmeleitfähigkeit wie beschichtete Hartmetalle, Cermets, Schneidkeramiken und Borni-

trid prozesssicher und wirtschaftlich eingesetzt.

20190224_Freiraum_Kühlschmierstoffe.docx Seite 8 von 11

FERTIGUNGSTECHNIK Kühlschmierstoffe

KPF2.3.6 Freiraum

Abbildung 4: Maximale Einsatztemperaturen

Tabelle 4: MMS und Trockenbearbeitung

Hartstoffschichten wie TiN, TiAlN, TiCN und AL2O3 isolieren, wegen der geringen Wärme-

überragung, thermisch das darunterliegende Grundsubstrat und sind zur Beschichtung

von Werkzeugen für die Trockenbearbeitung besonders geeignet. Sie bilden ein Hitze-

schild zwischen Werkzeug und Werkstück, so dass die Wärmeenergie zum grössten Teil

mit den Spänen abgeführt und nicht von der Werkzeugschneide aufgenommen wird.

20190224_Freiraum_Kühlschmierstoffe.docx Seite 9 von 11

FERTIGUNGSTECHNIK Kühlschmierstoffe

KPF2.3.6 Freiraum

4 Vertiefungsfragen

1. Welche Aufgaben haben Kühlschmierstoffe?

2. Wodurch wird die Auswahl der Kühlschmierstoffe bestimmt?

3. Welche Arten von Kühlschmierstoffen gibt es?

4. Was muss bei der Entsorgung der Kühlschmierstoffe beachtet werden?

5. In welchen Fällen werden vorwiegend wassermischbare Kühlschmierstoffe verwendet?

6. Worin besteht der wesentliche Unterschiede zwischen wassermischbaren und nicht

wassermischbaren Kühlschmierstoffen?

20190224_Freiraum_Kühlschmierstoffe.docx Seite 10 von 11

FERTIGUNGSTECHNIK Kühlschmierstoffe

KPF2.3.6 Freiraum

7. Zeichnen Sie das Diagramm mit zunehmender Schmierwirkung und zunehmender Kühl-

wirkung farblich auf und beschriften Sie alles.

8. Welche Anforderungen wird bei der Trockenbearbeitung an den Schneidstoff gestellt?

20190224_Freiraum_Kühlschmierstoffe.docx Seite 11 von 11

Das könnte Ihnen auch gefallen

- Agi Q 151Dokument8 SeitenAgi Q 151lubkataNoch keine Bewertungen

- ABC Der SchmierungDokument73 SeitenABC Der SchmierungbepellNoch keine Bewertungen

- 11 - Schmierstoffe Und SchmiersystemDokument19 Seiten11 - Schmierstoffe Und SchmiersystemMaximilian BojcumNoch keine Bewertungen

- FAG - LezajeviDokument70 SeitenFAG - LezajeviprekambrijaNoch keine Bewertungen

- Strukturelles Kleben 100625Dokument43 SeitenStrukturelles Kleben 100625pawoe3064Noch keine Bewertungen

- Hydrauliköle Und Deren AnwendungDokument4 SeitenHydrauliköle Und Deren AnwendungDenis KilianNoch keine Bewertungen

- ZementMerkblatt 2010-01 LB14 Beton in BiogasanlagenDokument6 SeitenZementMerkblatt 2010-01 LB14 Beton in Biogasanlagenklaus0001Noch keine Bewertungen

- DIN 4753-3 2011Dokument19 SeitenDIN 4753-3 2011jecataivanovNoch keine Bewertungen

- DBL 7382 2020-12Dokument22 SeitenDBL 7382 2020-12daria.anielskaNoch keine Bewertungen

- GL Rules Part 3Dokument8 SeitenGL Rules Part 3Morgan FlexerNoch keine Bewertungen

- Hochleistungsbauteile Kaltmassivumformung Hochfester Druckaufgestickter StaehleDokument28 SeitenHochleistungsbauteile Kaltmassivumformung Hochfester Druckaufgestickter StaehleMarcWorldNoch keine Bewertungen

- GFT 2015 ManuskriptDokument11 SeitenGFT 2015 Manuskriptotokar2Noch keine Bewertungen

- Lernheft 2.3 LernendeDokument24 SeitenLernheft 2.3 Lernendevalricrom UnbekanntNoch keine Bewertungen

- RefStd 1670 P v100127 de Passiver-KorrosionsschutzDokument37 SeitenRefStd 1670 P v100127 de Passiver-KorrosionsschutzKarl PoppenreiterNoch keine Bewertungen

- Grebe Feinle WeiTSZinndisulfid2002 NurTextDokument19 SeitenGrebe Feinle WeiTSZinndisulfid2002 NurTextAnonymous t7MdBjnONoch keine Bewertungen

- Abc Der SchmierungDokument73 SeitenAbc Der Schmierungceadepic582Noch keine Bewertungen

- Agip Industrie BroschüreDokument16 SeitenAgip Industrie Broschüremartin_lampelNoch keine Bewertungen

- Din 28052-1 2001-07Dokument16 SeitenDin 28052-1 2001-07smhosNoch keine Bewertungen

- OMV Norm P 1001 DT - Eng 01-06-2006 K-EntwurfDokument58 SeitenOMV Norm P 1001 DT - Eng 01-06-2006 K-EntwurfDDA7Noch keine Bewertungen

- 09 PET - SS17 - AB Reißner Fabian - SchwimmplattformDokument24 Seiten09 PET - SS17 - AB Reißner Fabian - SchwimmplattformDaniel SchmitzNoch keine Bewertungen

- 1999 - Oleochemical Esters - Environmentally Compatible Raw Materials For Oils and Lubricants From Renewable Resources PDFDokument7 Seiten1999 - Oleochemical Esters - Environmentally Compatible Raw Materials For Oils and Lubricants From Renewable Resources PDFSoodooNavindraNoch keine Bewertungen

- Klausur SoSe12Dokument19 SeitenKlausur SoSe12NikolasFlemotomosNoch keine Bewertungen

- Stahlprodukte Tabelle C 0Dokument4 SeitenStahlprodukte Tabelle C 0simsonNoch keine Bewertungen

- 10 Gleitlager V302Dokument20 Seiten10 Gleitlager V302mlouredocasadoNoch keine Bewertungen

- DBL 7390 - 201910 - Deutsch - Grundierte Bauteile Aus MetallDokument27 SeitenDBL 7390 - 201910 - Deutsch - Grundierte Bauteile Aus MetallEmir AkçayNoch keine Bewertungen

- VdiDokument58 SeitenVdiIbrahim Rebhi AlzoubiNoch keine Bewertungen

- German Vdi 2035 Part2Dokument45 SeitenGerman Vdi 2035 Part2Ramil ValenzuelaNoch keine Bewertungen

- VECTRON ECO L 01.35 - 52 D - F - NL (20050708)Dokument52 SeitenVECTRON ECO L 01.35 - 52 D - F - NL (20050708)Christophe OliveiraNoch keine Bewertungen

- Herstellung Von Dünnschichten Auf Stereolithographieteilen Mittels CVD Und PVDDokument7 SeitenHerstellung Von Dünnschichten Auf Stereolithographieteilen Mittels CVD Und PVDBehruz ArghavaniNoch keine Bewertungen

- Bandyopadhyay - 1992 - Injection-Molded Ceramics Critical Aspects of The Binder Removal Process and Component FabricationDokument12 SeitenBandyopadhyay - 1992 - Injection-Molded Ceramics Critical Aspects of The Binder Removal Process and Component FabricationLorrane JudyNoch keine Bewertungen

- Exkurs Verarbeitung Von ErdölDokument5 SeitenExkurs Verarbeitung Von ErdölasdfasdfasdfasdfNoch keine Bewertungen

- Nanostrukturierte Aluminiumfluoridschichten: Über das neuartige Niedertemperatur Sol-Gel Verfahren und die charakteristischen EigenschaftenVon EverandNanostrukturierte Aluminiumfluoridschichten: Über das neuartige Niedertemperatur Sol-Gel Verfahren und die charakteristischen EigenschaftenNoch keine Bewertungen

- Korrosionsschutz Durch BeschichtungDokument36 SeitenKorrosionsschutz Durch BeschichtungcbNoch keine Bewertungen

- VDI 3459 Blatt-1 E 2012-11Dokument132 SeitenVDI 3459 Blatt-1 E 2012-11Ibrahim Rebhi AlzoubiNoch keine Bewertungen

- 567 03 WozniakDokument7 Seiten567 03 WozniakΔημητρηςΣαρακυρουNoch keine Bewertungen

- Kunststoffe Eig U.Dokument1.642 SeitenKunststoffe Eig U.Ghassen SakisNoch keine Bewertungen

- FUCHS Renolit CX FO 20 2008-09Dokument2 SeitenFUCHS Renolit CX FO 20 2008-09karthik venkatachalamNoch keine Bewertungen

- B BM MW W G Grro Ou Up P S Sttaan ND Daarrd D G GS S 9900001111Dokument11 SeitenB BM MW W G Grro Ou Up P S Sttaan ND Daarrd D G GS S 9900001111김동훈Noch keine Bewertungen

- PVD Technologie TribologiaDokument4 SeitenPVD Technologie TribologiaEngels OchoaNoch keine Bewertungen

- 04 Kleben V302Dokument18 Seiten04 Kleben V302DajanNoch keine Bewertungen

- Substrat - Und Textilbeschichtung - Praxiswissen Für Textil-, Bekleidungs - Und Beschichtungsbetriebe (PDFDrive)Dokument190 SeitenSubstrat - Und Textilbeschichtung - Praxiswissen Für Textil-, Bekleidungs - Und Beschichtungsbetriebe (PDFDrive)angelamNoch keine Bewertungen

- OFT Hubert FinalDokument30 SeitenOFT Hubert Finalayoubazouagh230Noch keine Bewertungen

- Holzhackschnitzel HeizanlagenDokument94 SeitenHolzhackschnitzel Heizanlagenkai.jtkNoch keine Bewertungen

- Sand - Und Kokillenguss Aus AluminiumDokument82 SeitenSand - Und Kokillenguss Aus AluminiumrobbythomNoch keine Bewertungen

- PT - 3 - Grundlagen Und Typische AnwendungsfelderDokument46 SeitenPT - 3 - Grundlagen Und Typische AnwendungsfelderPeterNoch keine Bewertungen

- KunststoffbraendeDokument54 SeitenKunststoffbraendePress EscapeNoch keine Bewertungen

- DBL 7391 - 201808 - Deutsch - Organische BeschichtungDokument30 SeitenDBL 7391 - 201808 - Deutsch - Organische BeschichtungEmir AkçayNoch keine Bewertungen

- Condat DDokument1 SeiteCondat DtestNoch keine Bewertungen

- BP Industrieschmierstoffe Juli09Dokument19 SeitenBP Industrieschmierstoffe Juli09Baiduc IonutNoch keine Bewertungen

- DichtelementeDokument65 SeitenDichtelementeymurawskiNoch keine Bewertungen

- Din 16830-3 2000-11Dokument12 SeitenDin 16830-3 2000-11Ловец МухNoch keine Bewertungen

- Glu Tinkle B StoffeDokument32 SeitenGlu Tinkle B Stoffebillybob1984Noch keine Bewertungen

- Thermische Trennverfahren: Grundlagen, Auslegung, ApparateVon EverandThermische Trennverfahren: Grundlagen, Auslegung, ApparateNoch keine Bewertungen

- (Aquaprox) - Traitement Des Eaux de Refroidissement (2007)Dokument180 Seiten(Aquaprox) - Traitement Des Eaux de Refroidissement (2007)hakimcabNoch keine Bewertungen

- Keramik Fragenkatalog MLDokument15 SeitenKeramik Fragenkatalog MLhodorstorNoch keine Bewertungen

- Text 301Dokument9 SeitenText 301Behruz ArghavaniNoch keine Bewertungen

- BW Verschleiss 1 RDokument9 SeitenBW Verschleiss 1 Rkota107Noch keine Bewertungen

- K110DE - Aisi D2Dokument16 SeitenK110DE - Aisi D2italangeloNoch keine Bewertungen

- Betriebliche Und Energetische Aspekte Von Schlammfaulung Und - StabilisierungDokument15 SeitenBetriebliche Und Energetische Aspekte Von Schlammfaulung Und - StabilisierungJacques BichlerNoch keine Bewertungen

- Technische S Email 2007 C My KDokument40 SeitenTechnische S Email 2007 C My KpsnmyNoch keine Bewertungen

- Werkstoffe 2 - Metallische WerkstoffeDokument480 SeitenWerkstoffe 2 - Metallische WerkstoffeDr. Bernd Stange-GrünebergNoch keine Bewertungen

- Verschleiss Schutz Bei WerkzeugenDokument46 SeitenVerschleiss Schutz Bei WerkzeugenMarcWorldNoch keine Bewertungen

- Din 38405-27Dokument28 SeitenDin 38405-27Sarbast H. SaeedNoch keine Bewertungen

- RalunsDokument15 SeitenRalunsLLNoch keine Bewertungen